治験コーディネーター(CRC)のよくある質問とベストアンサー

気になる質問を選んでください:

治験コーディネーター(CRC)のよくある質問とベストアンサー

治験コーディネーター(CRC)のよくある質問とベストアンサー

- Q

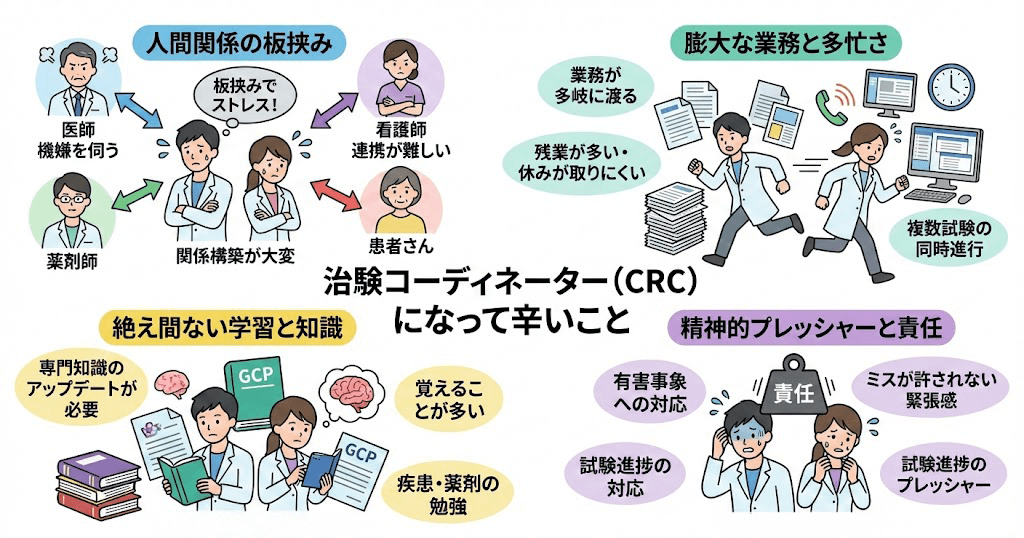

- 治験コーディネーターになって辛いことはなんですか?

- A

-

どうしても利益重視になってしまうこと

医療従事者と比べて、治験コーディネーターは利益を重視しなくてはいけない仕事だと思います。そのため、患者さんの利益よりも病院・会社の利益を優先する必要が出てきます。

例えば、複数の治験の参加基準を満たした患者さんであれば、その患者さんの病態に合った治験薬よりも、契約費用が高い治験薬を優先することがあります。また、併用禁止薬の関係から、その患者さんに最適な治療薬を使うことができないこともあります。

既存の薬では有効な治療ができず、治験薬が最後の望み、といった患者さんのための治験はわずかです。むしろ現行の治療で安定している患者さんに、リスクを承知の上で治験参加を提案することの方が多いです。

会社からは期間内での契約症例数の満了を求められますので、患者さんの治療のための治験ではなく、契約達成・ノルマ達成が目的となっていきます。

このように多くのケースで、目の前の患者さまにとってはメリットばかりではないことが私は辛く感じます。特に看護師さんなど、元医療従事者の方は同じように感じやすいようです。

- Q

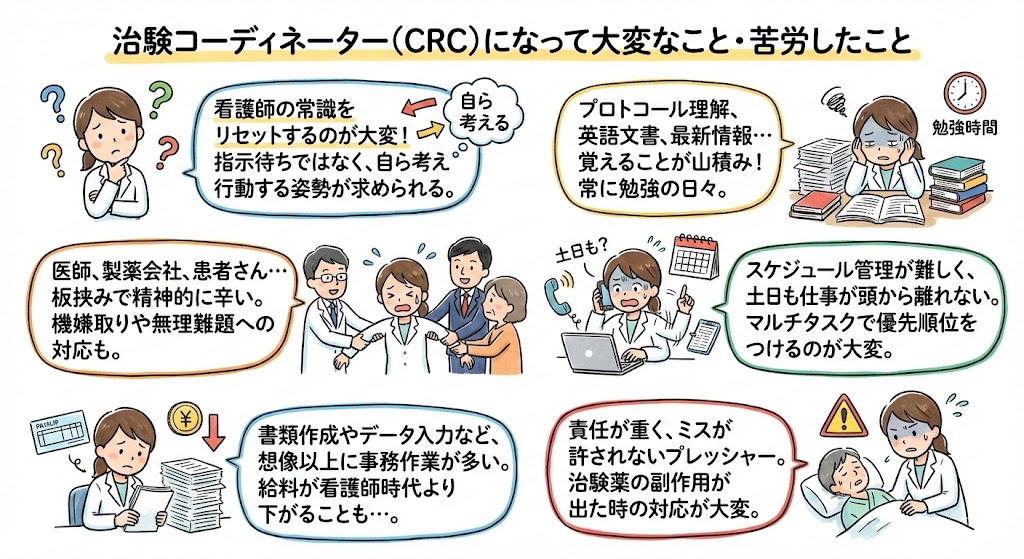

- 治験コーディネーターになって大変なことや苦労したことを教えてください。

- A

-

大変だったことや苦労したこと

人間関係的な面でいうと、医療機関の医師や受付含む病院スタッフとの関係を築くことが大変だったように思います。治験になれている施設だと、医師や病院スタッフも動き方がわかっているためスムーズにいきますが、慣れていない施設だとそうはいきません。

特に病院スタッフからしてみれば、受付は治験用レセプトの作成等で業務が増えるし、看護師や臨床検査技師にとっては通常診療では必要のない毎回の採血や採尿、血圧測定、心電図といったような煩わしい仕事が増えます。

確かに病院関係者から見てみれば、わけわからないうちに外部の人間が来て、煩雑な仕事が増えたように感じてしまいますよね。そこを、私たちCRCは日頃から良好な関係を築くようにコミュニケーションをとり、その試験の意義や、なぜこのような検査が必要になってくるのかをわかりやすく相手の立場に立って説明することが求められます。

また、狭いクリニック等ですと、私たちが患者についてまわってうろうろするだけで、邪魔!と思われて邪険に扱われることも少なくありません。そういうときに、ここに立っていたら邪魔だ、とか今近づいてほしくないのだな、というように非常に空気を読む力が必要だと思います。

こうした人間関係もまた施設が変われば一から築いていかなければなりません。ここが一番大変でした。あの病院ではこれでうまくいっていたのに…は通じないのです。臨機応変に医療機関、人によって対応を変えていかなければなりません。

また、事務的な面、そのほかでいいますと、数字に追われることが多く、精神的に苦労しました。CRCになる方は「新薬を待つ患者さんのために」という思いで入ってこられる方が多いと思いますが、治験の世界は想像以上に事務的です。「ひとりの患者さん」というよりも「一症例」にすぎない、といっても過言ではないかもしれません。ですから、契約症例「数」を集める、「売上目標」といったようなやりとりに心が痛むときもあります。

あとは、私は事務作業が好きだったため苦ではなかったのですが、PC等に慣れていないとそういった細かい作業にも苦労するかもしれません。

また、初めは薬学について、薬事法について、GCPについて、カルテの判読のしかたなど、覚えることもたくさんあるため、大変かもしれません。

- Q

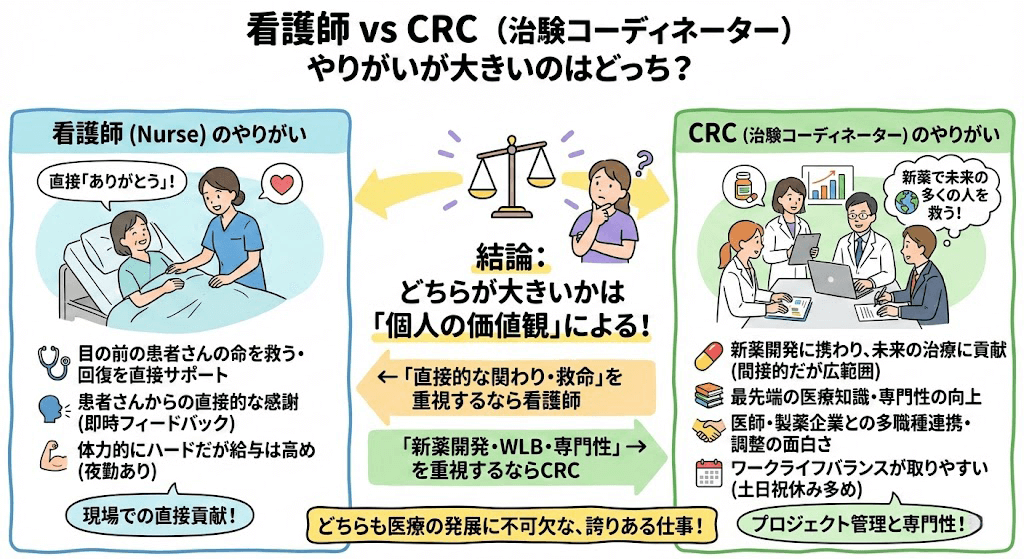

- やりがいが大きいのは看護師と治験コーディネーターのどちらですか。

- A

-

看護師は嫌な仕事が多い。

何をやりがいと感じるかによって違いますが、私は治験コーディネーターのほうがやりがいがあると思います。やりがいがあるというよりは看護師として働いている時は嫌な部分がたくさんあったので、やりがいを感じるよりも前に仕事が嫌になってしまったんだと思います。

看護師として働いていた時に嫌だった部分はたくさんあるのですが、一例をあげるとすれば

・夜勤があって土日も仕事がある

・身体介助が体力的にしんどい

・血液や排泄物に触れる

・命をあずかるプレッシャーが半端ない

・シフト調整の時に他の人のスケジュールを気にかける必要がある

・常にチームでの仕事になるため、申し送り業務が多い

・めまぐるしく患者様が入れ替わるので患者様一人ひとりを気にかけれない

・病院の外に出られない

治験コーディネーターは夜勤もないですし、土日も休みです。パソコン作業が多いので体力的にも楽です。医療行為がないので、看護師の時よりも神経を使いませんし清潔な環境です。業務そのものは単独行動のため、慣れてしまえば自分のペースで仕事ができます。

ですので、看護師をしていた時よりも無理なく業務に取り組めます。成果も明確に分かりますし、勉強会への参加も可能で、自分を向上させることもできます。

以上から、看護師よりも治験コーディネーターのほうがやりがいを感じる環境だと思います。

- Q

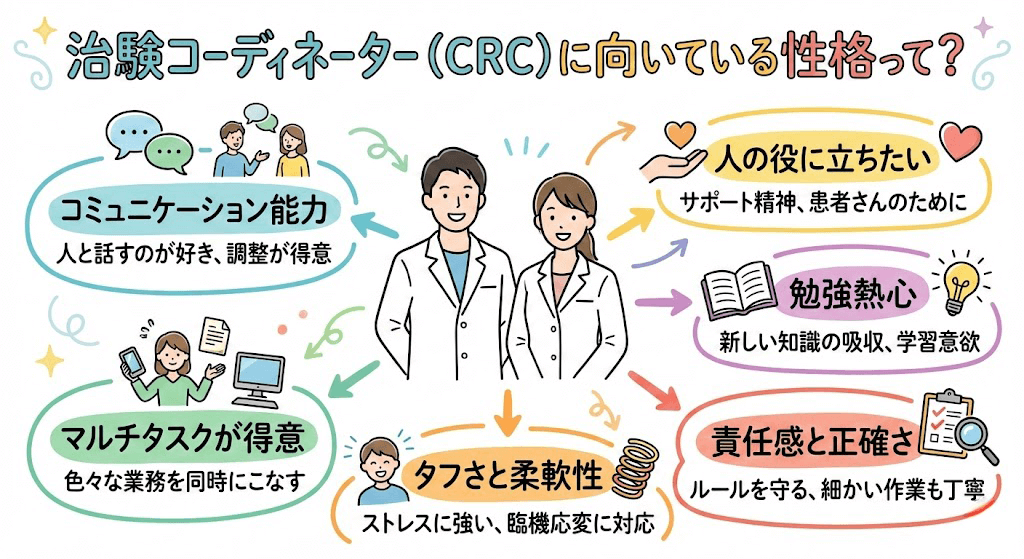

- 治験コーディネーターに向いている性格とは?

- A

-

周りと協力して物事を進められる性格の人

CRCの仕事は調整業務ですので常に周りと相談して業務をすりあわせて進めていく必要があります。自分はこうしたいと思っても、周囲の反対でできないことも多いですから、周りと協力して物事を進めることが得意な性格の人に向いていると思います。

倫理観があってルールをきっちりと守ることができる人もCRCに向いていると思います。だらしなくて、おっちょこちょいな人はCRCに向いていないと思います。周りに迷惑をかけてしまいます。

- Q

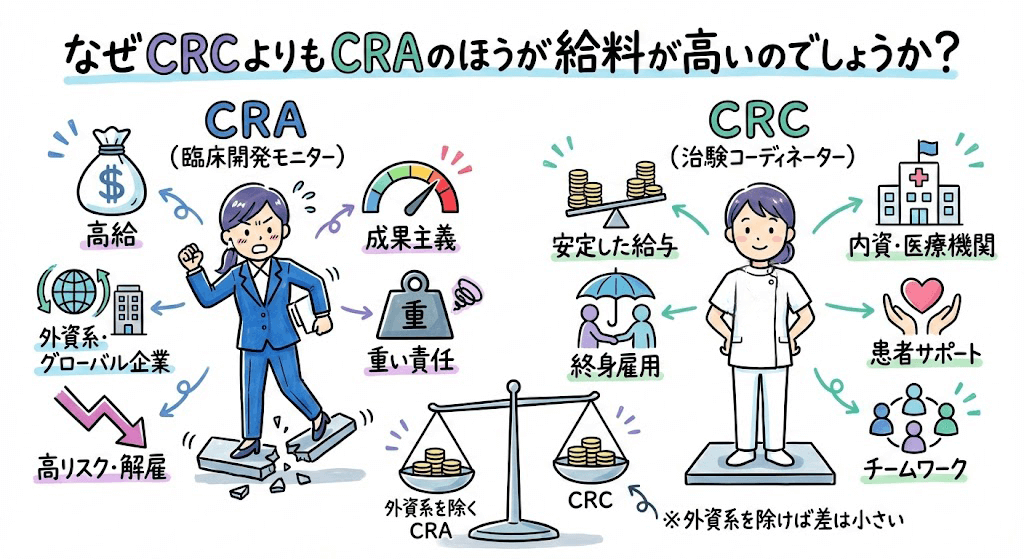

- なぜCRCよりもCRAのほうが給料が高いのでしょうか。

- A

-

外資系の有無

CRAが所属するCROは外資系の会社が存在しますがSMOはありません。製薬業界に限らず、外資系の会社は利益が出ないとすぐクビになるので給料が高いのです。

その証拠に外資系を除いて給与を比較すれば、CRAもCRCもほとんど給料が同じはずですよ。一度、EPSとかCMICのCRCとCRAの給与を比較してみてください。

- Q

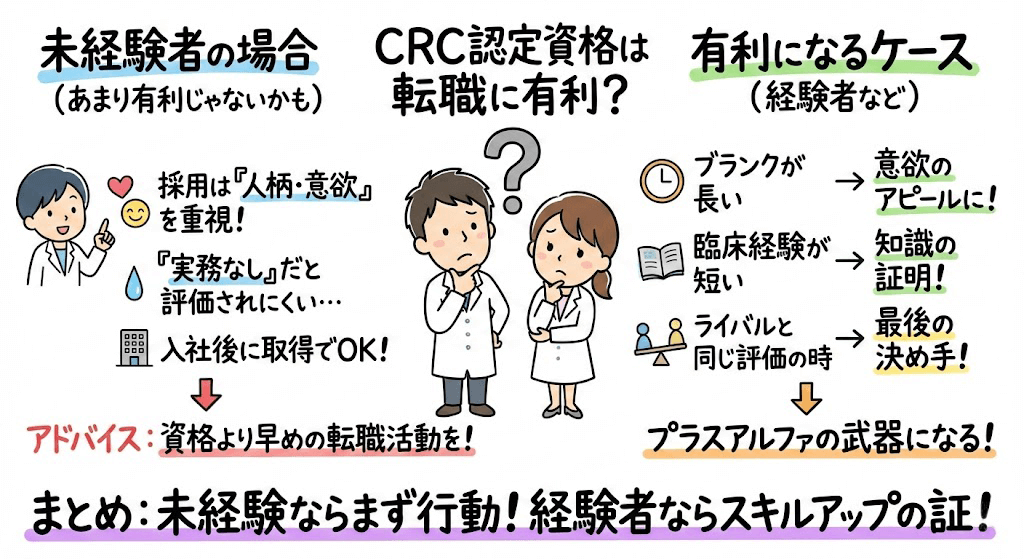

- CRC認定資格を取得すると転職に有利ですか?

- A

-

CRC認定資格を取得されて、転職が有利になる方とならない方がいらっしゃいます。

CRC認定資格を取得されて転職が有利なる方は、看護師や臨床検査技師などの医療関連の資格をお持ちでない方です。なぜなら、看護師や臨床検査技師などの医療関連の資格をお持ちでない方はCRC認定資格を取得されて初めて、治験の知識や経験があることを採用担当者に証明できるようになる場合が多いからです。

医療関連の資格とCRC認定資格のどちらもお持ちでない方は、医療の知識があることや職務経歴書に書かれている治験コーディネーター(CRC)としての実績が事実であることを、採用担当者に証明できない場合が多いです。なぜなら、職務経歴書に書かれている実績は誇張されていることがあるからです。

そのため、病院やSMOの採用担当者は、治験コーディネーター(CRC)の実務経験がある方であっても、医療関連の資格とCRC認定資格のどちらもお持ちでない方の採用に慎重になる傾向が見られます。また、医療関連の資格とCRC認定資格のどちらもお持ちでない方が治験に携わることを嫌がる医師もいらっしゃいます。

医療関連の資格をお持ちでない方がCRC認定資格を取得されると、治験コーディネーター(CRC)としての実務経験があることや、医療や治験の知識があることを採用担当者に証明できるようになります。また、治験を担当される医師に対しても一定の安心感を与えることができるなどの理由から、医療関連の資格をお持ちでない方がCRC認定資格を取得されると転職が有利になることになります。

逆に、看護師、薬剤師、臨床検査技師などの治験コーディネーター(CRC)になるのに相性が良いとされる医療関連の資格をお持ちの方は、CRC認定資格を取得されなくても医療知識があることを証明できるため、CRC認定資格を取得されても医療関連の資格をお持ちでない方ほど転職が有利になりません。

---------

◎CRC認定資格を取得すると転職が有利になる

医療関連の資格をお持ちでない方

○CRC認定資格を取得すると転職が少し有利になる

管理栄養士、栄養士、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、臨床心理士、MRなど

△CRC認定資格を取得しても転職があまり有利にならない

看護師、薬剤師、臨床検査技師、保健師など

---------

お勧めのCRC認定資格の種類は「日本SMO協会公認CRC」と「日本臨床薬理学会認定CRC」です。なぜなら、この2つが最も広く知られており、治験コーディネーター(CRC)の経験や知識があることを証明しやすいだけでなく、取得や更新費用の補助や資格手当を期待できるからです。

CRC認定資格を取得することのデメリットは、CRC認定資格を取得したり更新したりするときに、費用がかかるだけでなく、指定された研修へ参加するなどの一定の条件を満たすことを求められることです。

また、病院やSMOが推奨しているCRC認定資格と所持されているCRC認定資格が異なると、CRC認定資格の取得費用や更新費用を補助してもらえなかったり、資格手当が支給されないことが多いです。また、更新条件を満たせずCRC認定資格を手放すことになったり、別のCRC認定資格を習得しなおすことを求められる場合があるので気をつけましょう。

そうならないために、転職先の病院やSMOが推奨しているCRC認定資格の種類を調べてから、取得されるCRC認定資格を選ばれることをお勧めさせていただきます。必ずではありませんが、SMOは日本SMO協会の公認CRCを、病院は日本臨床薬理学会の認定CRCを推奨していることが多いです。

<類似の質問>

https://crc-bank.com/keijiban?gu=230

(CRC認定の資格手当の金額を教えて下さい)

<類似の記事>

https://crc-bank.com/crcnoshikaku#a2

(CRC認定資格とは?)

- Q

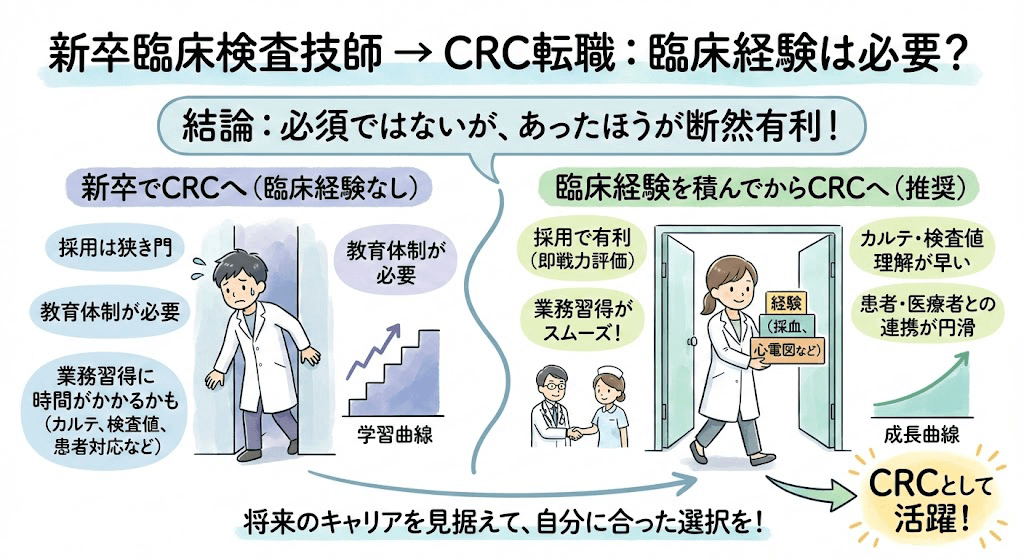

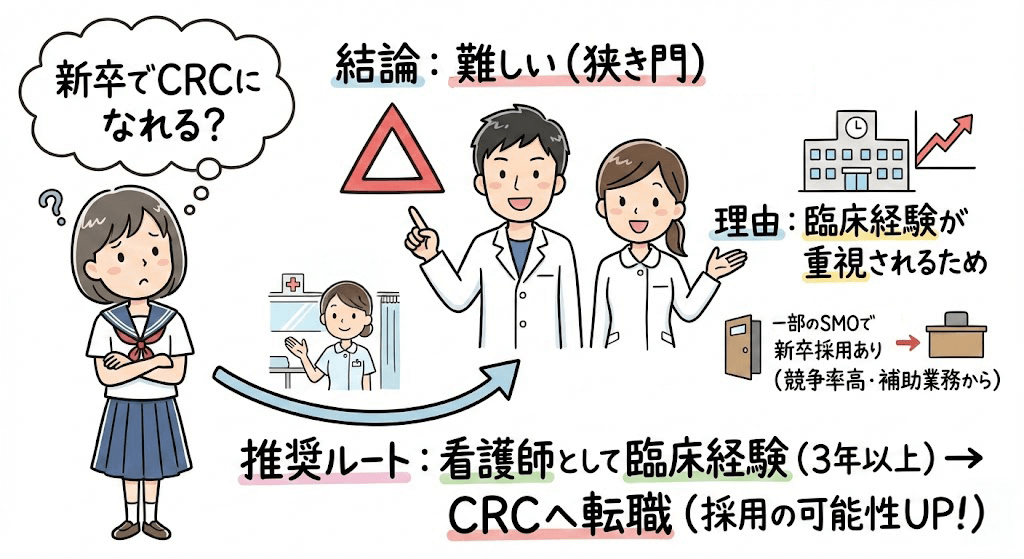

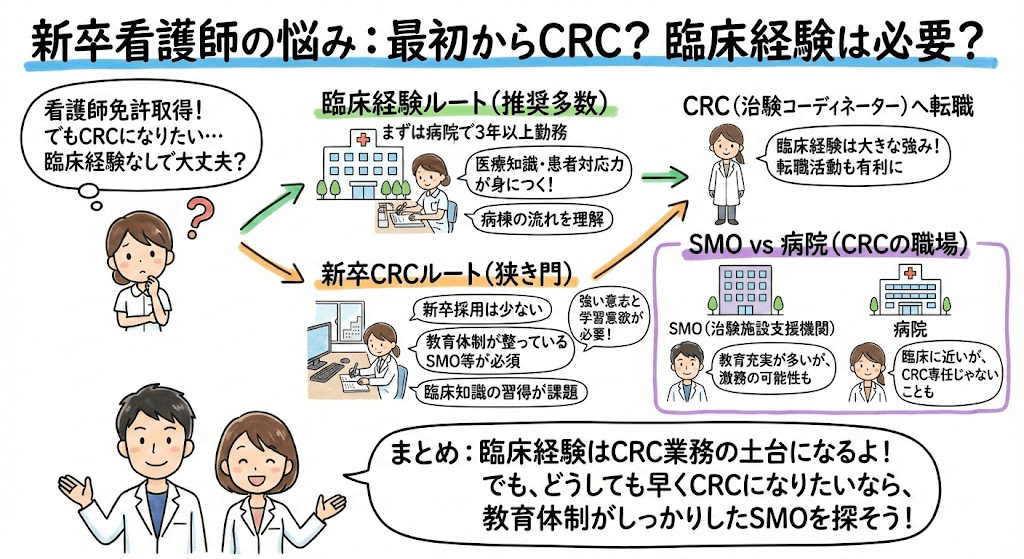

- 新卒で臨床検査技師からCRCへ転職する場合、臨床経験はあったほうが良いですか?

- A

-

一般的には臨床検査技師が新卒でCRCになるのは推奨されていません。

一般的には臨床検査技師が臨床経験を積まないままCRCになるのはおすすめされていないと思います。なぜなら、新卒でCRCになってしまうと将来、臨床の現場で働くことが非常に難しくなるからです。

CRCの仕事は臨床検査技師と異なり、事務や接客が主となるため、臨床検査技師としての経験には含まれません。そのため、新卒でCRCになってしまうと、数年後に臨床検査技師として働きたいと思っても、どの病院や企業も採用してくれません。

もし、一生、病院で検査技師として働く気がないのであれば、新卒でCRCへ就職しても良いと思います。しかし、人生において仕事をする期間は40年以上と長いですから、今の考えが将来変わってしまう可能性も大いにあると思います。その時に備えて、検査技師の学校を卒業をしたら、まずは臨床で経験を積むことが推奨されていると思います。

そして、臨床で経験を積んだ後にCRCへ転職すれば、臨床で検査技師として働くこともできますし、CRCとして働くことも可能です。

検査技師の資格を持っているにも関わらず、検査技師として働けないのは悲しい気がしますね。

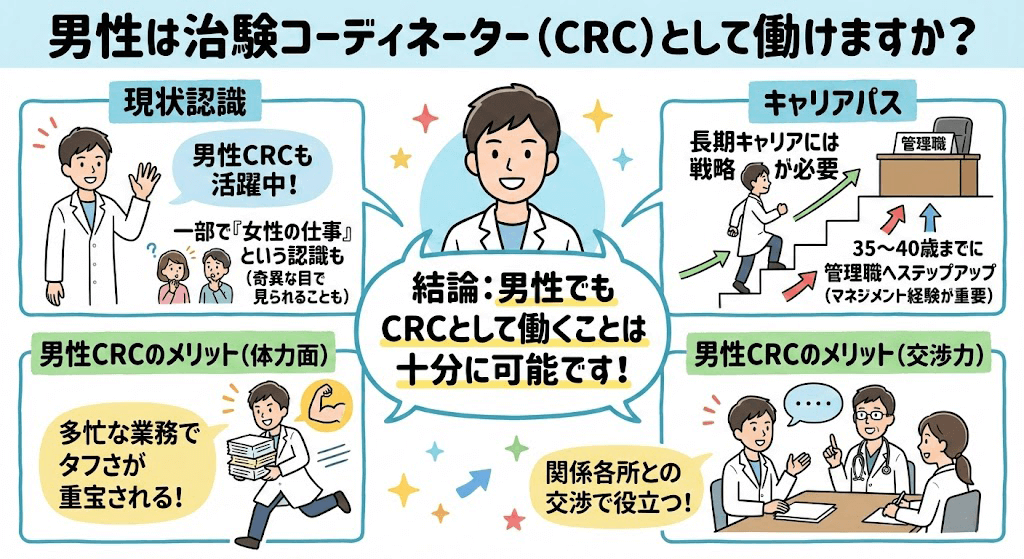

- Q

- 男性は治験コーディネーターとして働けますか?

- A

-

男性CRCが増えて欲しいと思っています。

現状、女性が圧倒的に多いですね。

婦人科領域の疾患は男性は担当できなかったり、まれに医療機関の希望で男性CRCは担当できないということもあります。

自分SMOのCRCですが、男性の管理職はCRC出身ではないことが多く、これから多くのCRCを育てていきたいと考えている組織にはCRC出身の男性管理職も必要だと考えています。

また、自分がCRCになった10年以上前に比べれば、既婚CRCもママさんCRCも断然増えました。職場環境は変わってきていますが、CRCの仕事で忙しい時間帯は朝の時間帯(8時〜9時台)と16時以降。時短勤務の方が増えると周りに負担がかかるのは避けられません。だからこそ、男女比率が少しでも変わっていけばいいのかなとも思います。

- Q

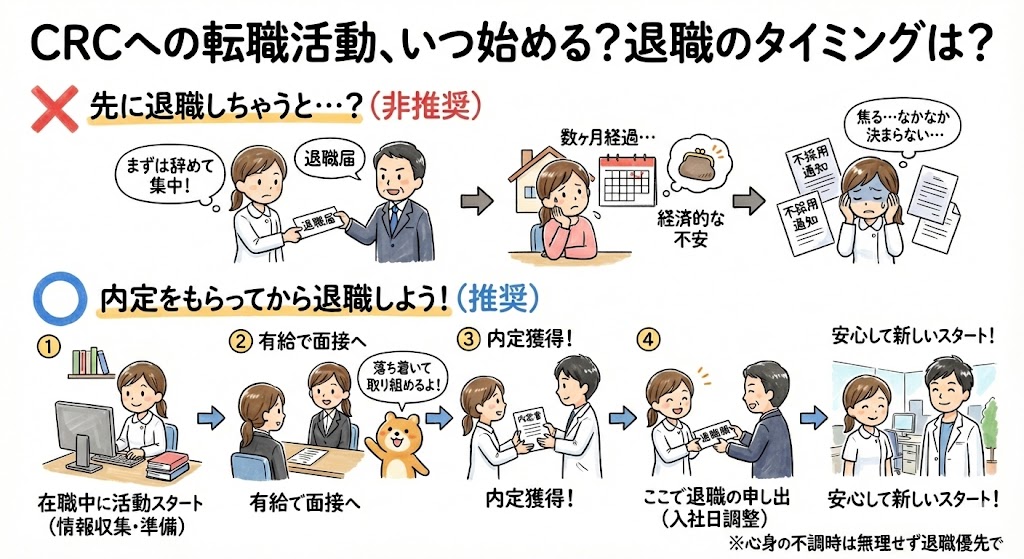

- 会社規定で在職中の転職活動を禁止されていますが、次の転職先を決めてから退職するべき?

- A

-

おかしな就業規則ですね

会社規定のなかにそのようなことが盛り込まれていることに正直びっくりしました。その会社規定に従うと、同業他社に転職する場合は一度退職をしなければならないということですよね。

履歴にブランクがあるのは採用に際し不利になると思いますので、在職中から転職活動をした方がいいと思います。

ただ、その会社規定がある以上、建前では同業他社への転職活動をしていることを隠し通したほうがいいかと思います。

あとは、後々ばれてしまうかもしれませんが、退職の際は同業っていうのは伏せて退職されたほうがいいですね。

- Q

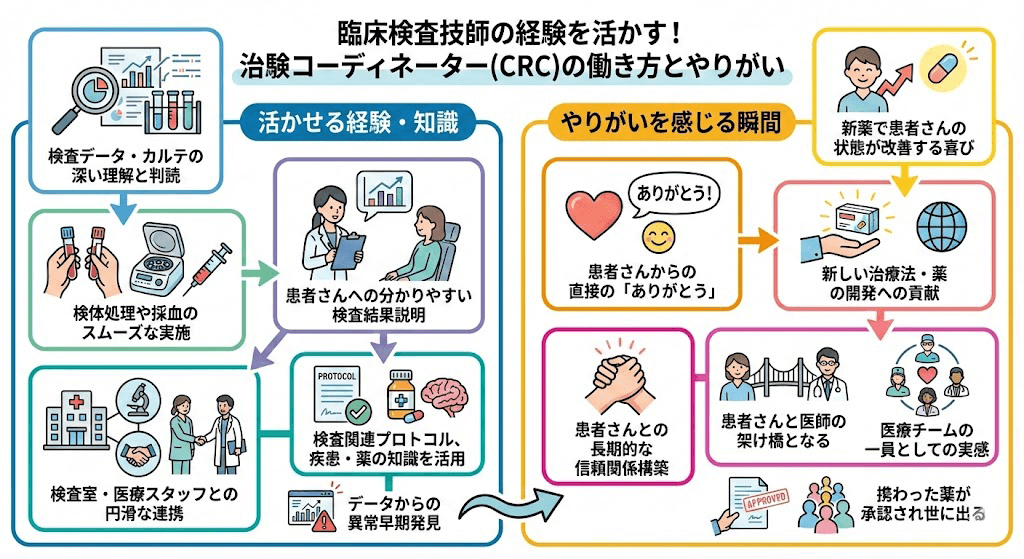

- 治験コーディネーターとして働いているときに、臨床検査技師の経験や知識を活かせる場面や、やりがいを感じる瞬間を教えてください。

- A

-

患者さんの時間経過が見られる。

検査技師と異なり患者さんを経過的に見ることができる点が面白いです。他にも看護師や薬剤師、放射線技師など、様々な医療従事者の視点で物事を見るため、仕事が飽きにくいと思います。

検査の知識はもちろん役に立ちますし、検査センターの流れも分かっていれば役に立ちます。

- Q

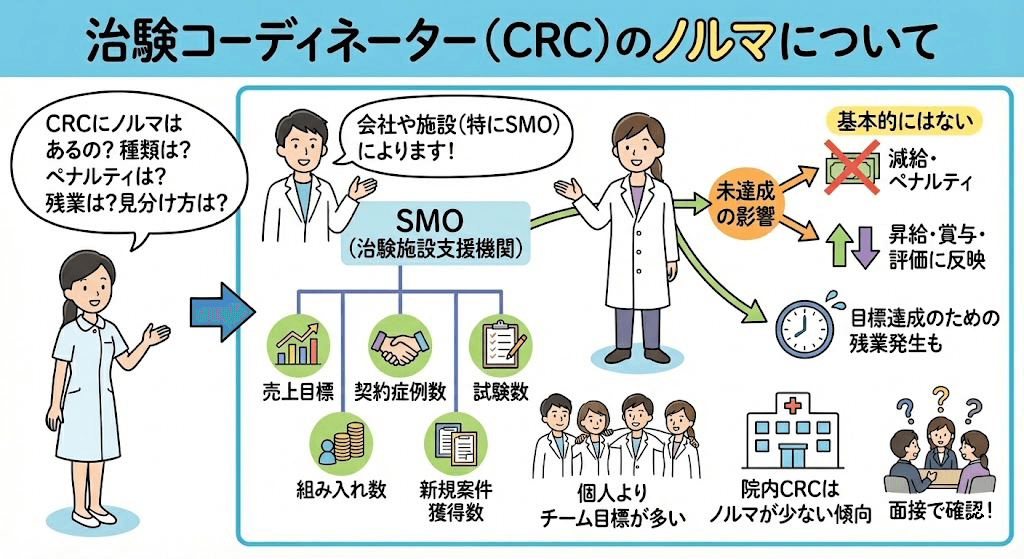

- 治験コーディネーターのノルマについて

- A

-

私の感覚だと「CRCはノルマがある」だと思います。

元看護師のCRCですが、私の感覚だと「CRCはノルマがある」と思います。

あくまでも感覚の話です。

私が病院で看護師として働いていたときはノルマなんて考えたこともなかったです。国立だったので、途中で利益も重要視されるように病院が変わっていきましたが、看護師にノルマのようなものが課されることはありませんでした。もしかしたら、美容クリニックや医療法人だったら違ったかもしれませんが、少なくとも病院で看護師として働いていたときはノルマとは無縁だったと言いきれます。

ところが、治験コーディネーターとして働いてみると、ノルマがある感覚に襲われます。なぜなのかを少し考えてみましたが、私なりの答えとしては「がんばったらがんばった分だけ評価される状態にノルマがあると感じる」です。

病院で看護師として働いていたときは、がんばってもがんばらなくても評価は同じでした。でも、やるべきことは次々と襲ってきますので、休んでいる暇なんてありません。患者様から感謝されても、別に給与が増えるわけではないですから、看護師になって2~3年もたつと、患者様から感謝されることについても何とも感じなくなりました。もちろん、うれしいですが、それよりも、夜勤をどうやりくりするかで頭がいっぱいだったりします。

治験コーディネーターは契約症例数という明確な目標があって、その目標を達成すると自分の評価が上がったり下がったりします。その評価は昇給や賞与に影響します。だから、目標を達成できるように、がんばるわけなんですが、その目標がプレッシャーになります。

看護師でいうと、私の場合は夜勤帯のやりくりに似ています。でも看護師のときは失敗しても給与は下がりません。先輩からこっぴどく怒られるだけです。でも、治験コーディネーターは怒られるのは少しだけで、評価がじわじわと下がっていき、給与が下がっていく場合があります。そんなに大きく下がるわけではありませんが、10円でも下がると心理的なショックは大きいです。これは、給与が下がった経験がある人でないと分からない感覚かもしれません。

がんばったらがんばった分だけ評価される状態であるということは、がんばらなかったらがんばらなかった分だけ評価が下がる状態とも言えます。がんばらなかった分だけ評価が下がり、給与も下がるというのが看護師にとっては未知の恐怖で、プレッシャーになり、ノルマがあるように感じる原因だと思います。

- Q

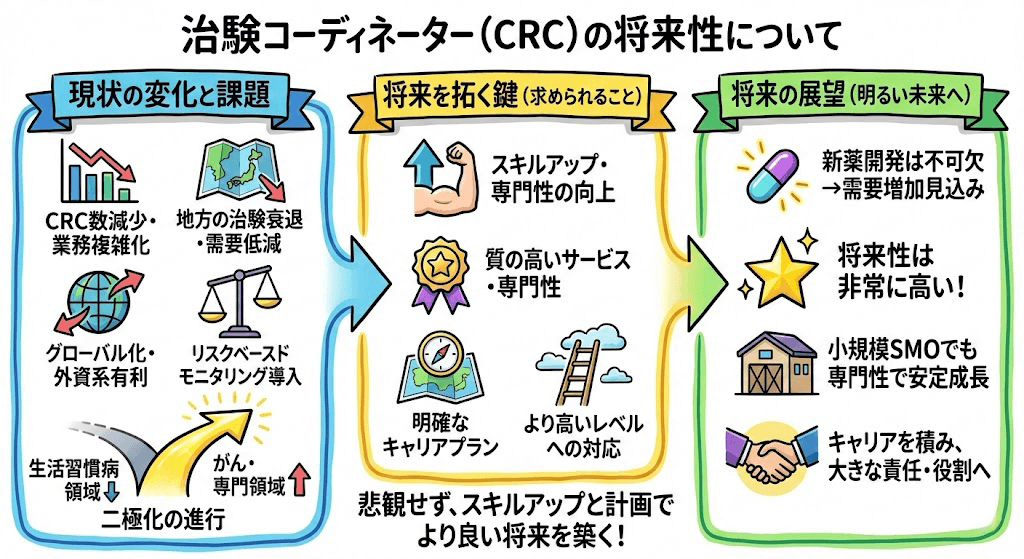

- 治験コーディネーターの将来性について

- A

-

治験コーディネーター(CRC)の需要は減少していく

治験業界でマーケティングをしているものです。治験コーディネーター(CRC)の将来は一言で言えば微妙といった感じでしょうか。将来性が乏しいのは治験コーディネーター(CRC)に限らず、日本全体に言えることですので、それほど悲観する必要はありませんが、治験コーディネーター(CRC)の将来がとても明るいということは決してないと思います。

治験コーディネーター(CRC)の今後10年はこんな感じではないでしょうか。

◆小規模のSMOだけでなく、中規模のSMOも苦境に陥る

今後も治験需要が大きく増える可能性は少ないため、小規模のSMOはいずれ資金繰りが苦しくなることは間違いなく、倒産したり吸収されたりするSMOが今以上に増えていきます。小規模のSMOが成長する可能性は極めて低く、いつまで延命できるかがテーマとなります。

今後は小規模のSMOだけでなく、中規模のSMOも苦境に陥るところが増えていきます。SMOだけでなく病院やクリニックも同様で、治験を行っても利益を出すことがますます難しくなっていくため、治験業務から撤退する病院やクリニックが増加することが予想されます。

◆治験コーディネーター(CRC)の二極化

治験は癌領域がピークを迎えており、治験業界では、その後を見据えた動きが始まっています。最も有望であると言われているのが再生医療領域で、次いで遺伝子領域や医療機器領域が続きます。

いずれも、今までと異なる専門的な領域の知識や経験が必要になるため、治験コーディネーター(CRC)にはさらなる専門知識が求められる状況が予想されます。そのため、主に生活習慣病などの治験を行っていたコーディネーターは、活躍できる範囲がますます狭くなることが予想されます。

また、がん領域で活躍していた治験コーディネーター(CRC)も新たなる領域にチャレンジすることが求められます。このように治験コーディネーター(CRC)は先端医療に関わる治験コーディネーター(CRC)と、従来の医療に関わる治験コーディネーター(CRC)に二極化していくことが予想されます。

そして、従来の医療に関わる治験コーディネーター(CRC)の需要は減少していくため、淘汰される治験コーディネーター(CRC)が相当数発生しそうです。

◆地方の治験の衰退

治験の主な領域が生活習慣病からがんへ移行することにより、地方の治験の衰退が発生しました。なぜなら、地方での容易に行うことが可能であった生活習慣病の治験と異なり、がんの治験は地方で行うことがなかなか難しかったからです。

今後の治験の領域はがん領域からさらに難しい先端領域へ移行することが予想されており、地方の治験の衰退はますます進むことが予想されます。地方だけでなく、福岡や札幌などの東京や大阪から遠い大都市の治験も衰退が進むと予想されます。

◆治験需要はなだらかに低減

日本では医療費の増加を抑えるためにジェネリック医薬品の使用が推進されています。その結果、製薬メーカーはますます新薬の開発を加速させています。しかしながらがん領域の開発が一段落した後には生活習慣病や精神系、がんなどと同様に多くの治験の需要が見込める領域はない可能性があります。

また、リモートモニタリングやRBMなどの治験を効率的に進める技術が進んでおり、治験を行うために必要な被験者数は確実に減っていくことが予想されています。そのため、先端医薬品の開発は多くのパイプラインと少ない症例数のプロトコルが主流となっていきます。

その結果、治験全体の需要が減ることになるため、プロトコル数は増えますが、必要な症例数が減少するため、治験の需要そのものが減少していくことになります。

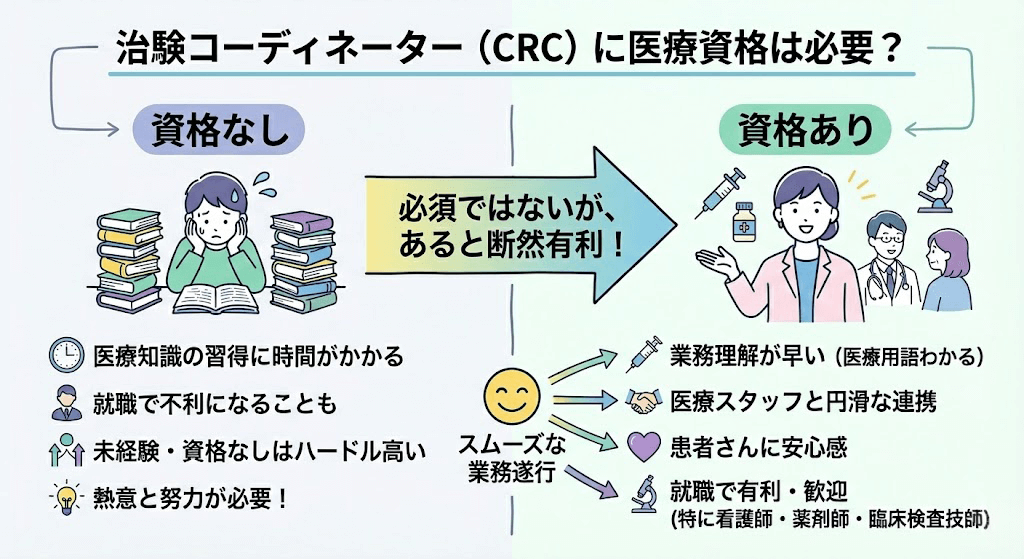

- Q

- 治験コーディネーターに医療資格は必要でしょうか?

- A

-

必ずしも必要ではないかと

私は医療系資格持っていませんが、現在幅広い疾患を担当しています。周りには、同じく無資格のコーディネーターもいます。

研修制度が充実している会社を選び、勉強する姿勢があれば、あまり気にする必要はないのではないかと思います。

また、周りにはもちろん、有資格者のコーディネーターもたくさんいて、それぞれの経験談やスキルを共有できたりすることで、向上心も高まるのではないかと思います。ですので、制度や職場環境で会社を選んでみてはいかがでしょうか?

事務仕事が得意でマナーを心得ているとのことですので、質問者さんの得意分野も生きると思いますよ^o^

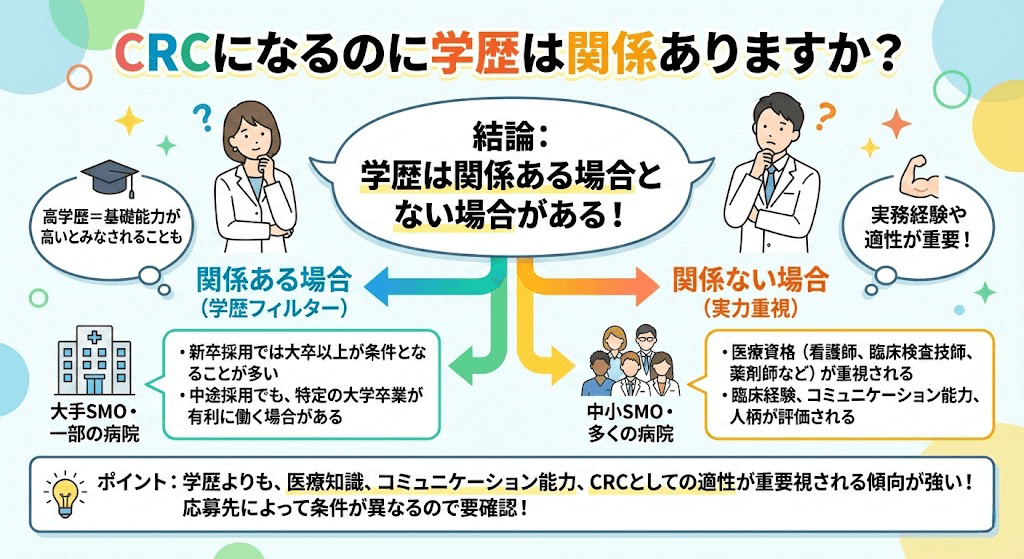

- Q

- CRCになるのに学歴は関係ありますか?

- A

-

あれば困らないでしょうが、特に関係ないと思います。

私は専門卒ですが、大学院まで出た方と同日に中途採用されました。

学歴も採用条件のひとつではあるでしょうが、それよりも前職でどういった経験をしてきたかであったり、コミュニケーション能力の質について見られていると思います。

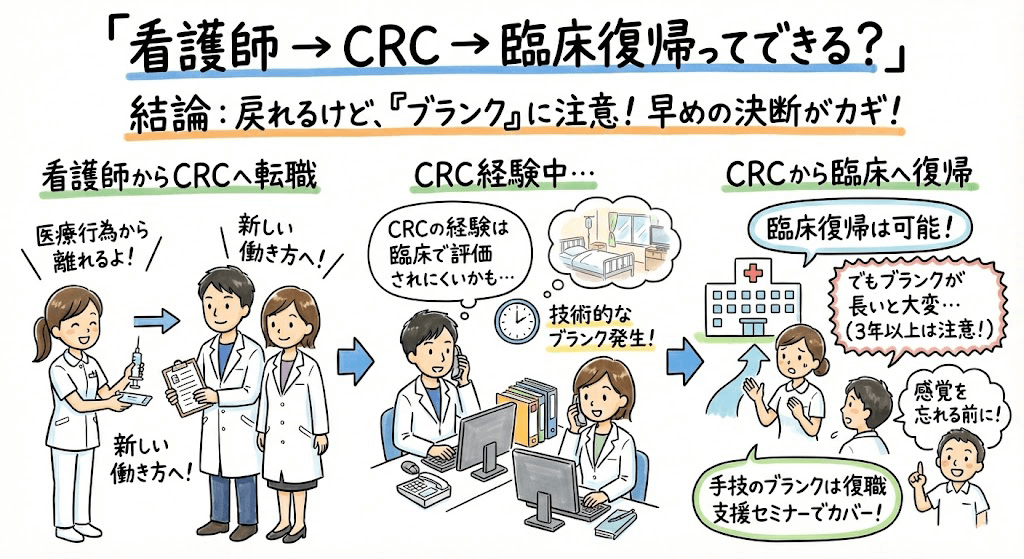

- Q

- 看護師から治験コーディネーターへ転職した後に再度、臨床の現場へ戻れますか?

- A

-

可能です。

SMO所属のCRCは、医療行為を行うことが出来ませんので、技術は衰えるかもしれませんが看護師への復職は可能です。

CRCを経験すると薬学知識の習得や、社会性・対人性を磨くことが出来ますので、看護師へ復職したとしてもデメリットよりもメリットの方が大きいと感じます。

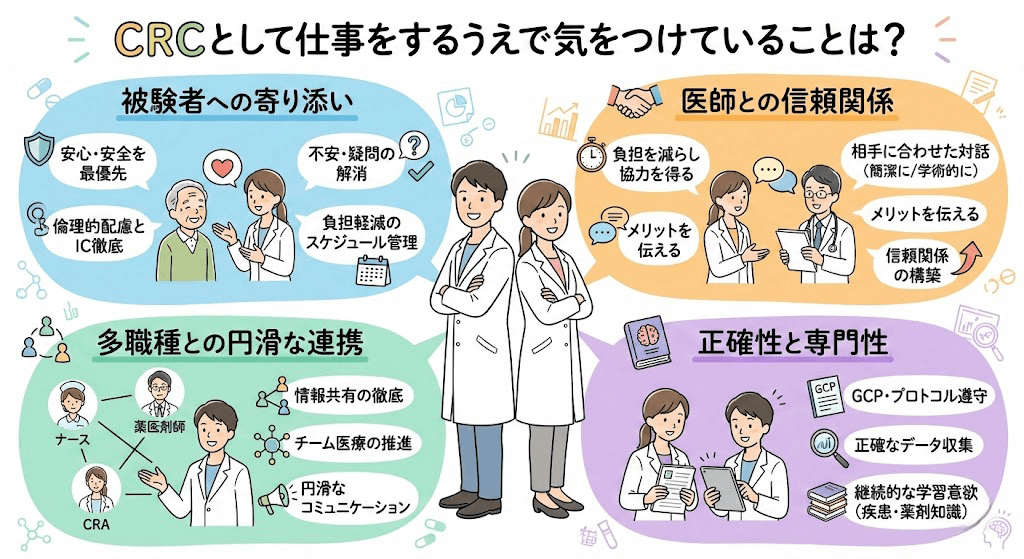

- Q

- CRCとして仕事をするうえで気をつけていることは?

- A

-

元医療職のCRCです

就職されたのはSMOでしょうか。

私も病院勤務の医療職種から、SMOのCRCへと転職しました。

看護師をされていたのであれば、医師や患者さんとのコミュニケーションはある程度問題ないと思います。気難しい先生やナーバスな患者さんもいらっしゃいますが、そういった対応も看護師時代に経験されてきていると思います。

患者さんと接する時には、元医療従事者の目線を持って、些細な体調の変化などを見落とさないように気をつけています。

その他に、わたしが先生や患者さんと関わるときに気をつけているのは、病院職員からSMOへと立場が変わったと言うことです。

はじめに先輩に指導を受けたことですが、病院勤務が長かった人ほど、同じ病院職員のような立場で医師や看護師、コメディカルの人と接してしまいがちになるようです。CRCと病院職員さんの関係は同僚ではなく、病院とSMOの契約が基となっています。そのため、外部の人間という立場を忘れずに病院職員と接することを意識するよう教えてもらいました。

また、患者さんと接するときには、何かあった時にクレームにならないような対応を心がけています。説明の不足や伝達間違いなど、治験という性質上何か起こったときにはクレームへと発展するリスクがあります。トラブルがないように、説明や対応を丁寧にするよう気をつけています。

また、患者さんの体調に気を配るとは言いましたが、立場はあくまでもCRCです。医学的な対応や助言なども、責任問題となることもあるので気をつけましょう。

立場の違いに最初は戸惑いますが、医療従事者として現場で働き、患者さんと接してきた経験は確実にプラスになると思います。看護師ではなくCRCであるということを忘れないことが大切だと思います。

- Q

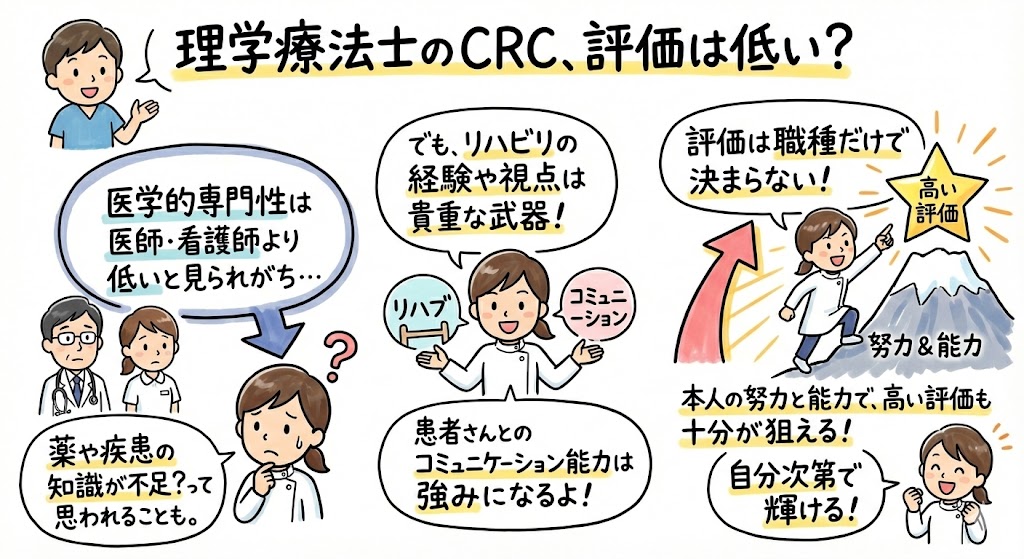

- 理学療法士の治験コーディネーターの評価は低くみられることはありますか?

- A

-

理学療法士のCRCは評価が低くなる場合があると思います。

某SMOで営業をしています。

「治験コーディネーターといったら看護師か薬剤師でしょ」と考えている医師はまだまだ多いです。特に大学病院などの大きな病院の医師は保守的ですから、臨床検査技師でも嫌がる医師もいらっしゃいます。

そのような医師の下では無資格者や理学療法士出身の治験コーディネーターは働けなかったり、仕事に差がつけられたりします。

理学療法士の得意分野は治験の世界では活かしにくい面もりそうですし、絶対数が少ないと思いますので、必然的に評価は低く見られる場合が増えると思います。

- Q

- 土日も被験者さんからの連絡がくると聞いたことがあります。会社によって電話があったりなかったりするのでしょうか。

- A

-

担当する施設によります

以前はクリニックばかり担当していたので、その際は自分の会社携帯の番号を被験者へ伝え、何かあった際にはCRCに連絡するように言っていました。なので、自分が休みでも連絡してくる被験者はいました。

現在は病院を担当しており、会社携帯の番号は被験者へ教えません。CRCに用事がある時は病院の代表番号に連絡をもらいCRCに繋いでもらうので、休みの日は一切対応しません。

私が今いる病院では定期的にGCP研修が実施されます。

- Q

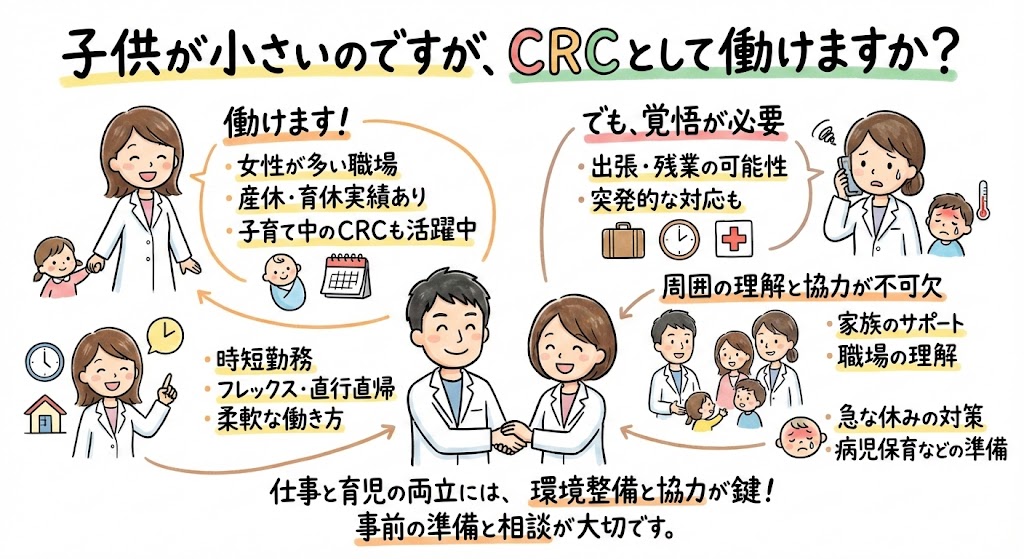

- 子供が小さいのですが治験コーディネーターとして働けますか?

- A

-

働けますが、最初は苦労するかも。

現在、大手SMOで勤務をしている看護師です。

現在は育児が大変なので、雇用形態をパートにしてもらって、週3回の勤務です。そのため、仕事と育児の両立は楽にできています。育児の手間が減ったら勤務時間を増やしてもらおうと思っています。

ただし、未経験から治験コーディネーターになる時に小さなお子様がいらっしゃると苦労するかもしれません。最初は本社で研修がありますし、時短制度も利用できません。仕事を覚えながら、新しい環境に順応して、同時に育児もこなすとなると、かなりのストレスが発生し、子供へも悪い影響がおよんでしまうかもしれません。

お住まいが東京だったりすると保育施設もたくさんあるので問題ないと思いますが、地方だと両親が近くに住んでいて、育児のサポートがないと最初が乗りきれないかもしれませんね。

- Q

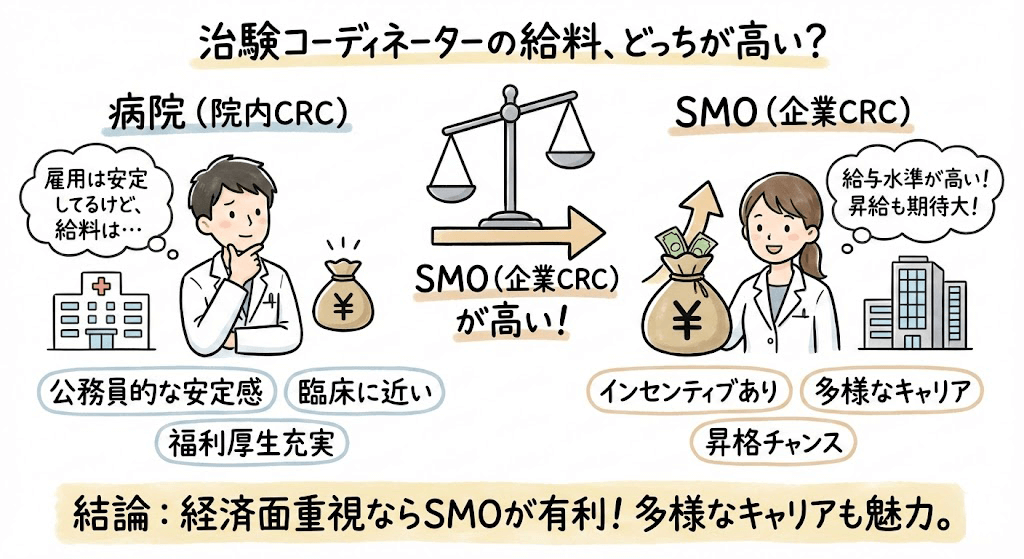

- 治験コーディネーターの給料は病院とSMOのどちらが高いですか?

- A

-

ケースバイケースだが平均するならSMOのほうが上だと思う。

過去に病院とSMOの両方で治験コーディネーターとして働いたことがあります。

一概に比較はできないのですが、病院の治験コーディネーターは契約社員やパートだったりして時給制のところが多いです。

実際に私が働いていたところは時給がとても安くて、我慢できずにSMOの治験コーディネーターへ転職しました。

大きな病院に正社員で雇用されれば、もしかすると病院のほうが給料が高いかもしれませんが、非常勤だったりすると福利厚生なども総合的に考えれば、病院よりもSMOののほうが給料が高いのかなと思います。

- Q

- 薬剤師出身のCRCが少ないのには何か理由があるのでしょうか。

- A

-

給料が低いからです。

薬剤師出身のCRCが少ないのは給料が低いからです。それに尽きると思います。あとは仕事が大変だからですかね。

調剤薬局と比較すると年収で100〜200万円低いです。調剤薬局の仕事は袋に薬を詰めるだけでとても楽なので、わざわざストレスが溜まる治験コーディネーターの仕事をやる人はいないと思いますよ。

新卒だと年収の相場にうとくて治験コーディネーターになってしまう人もいるようですが・・・。調剤の仕事が楽すぎるんですよ。

- Q

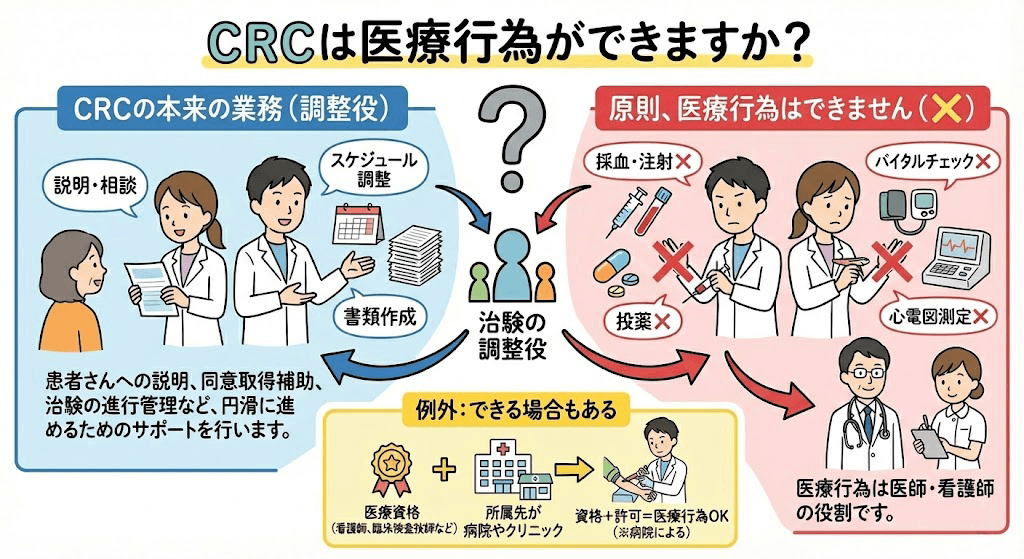

- CRCは医療行為ができますか?

- A

-

GCP上に規定あり

SMOのCRCは医療行為ができない旨、GCP上で規定があります。CRCが提供できるのは事務的な業務であって、医療行為の提供はできないことになっています。

- Q

- 就業規則を守らずに退職すると損害賠償等のトラブルになりますか?

- A

-

1ヶ月前に退職を申し出すれば基本的には損害賠償は請求されません。

転職経験がない方ですか?

1ヶ月前に退職を申し出すれば基本的には損害賠償は請求されません。ただし、退職時に器物を壊したりするなどの特別なアクシデントがあった時は別ですよ。就業規則に3ヶ月と書かれていても、それは無効です。典型的な雇用側の脅し文句ですね。いわゆるブラック病院です。まあ、看護師さんなどは人手不足感が強いので、あの手この手で辞めさせないようにしているみたいですね。

退職は転職だけではなく、介護や病気、配偶者の転勤など色々な理由があります。3ヶ月も拘束なんてされたら困っちゃいますよ。

法律では2週間前に申し出をすれば良いとなっていますが、1ヶ月前が妥当との判例もありますので、1ヶ月前に退職の申し出をして、退職をすれば何も問題ありません。

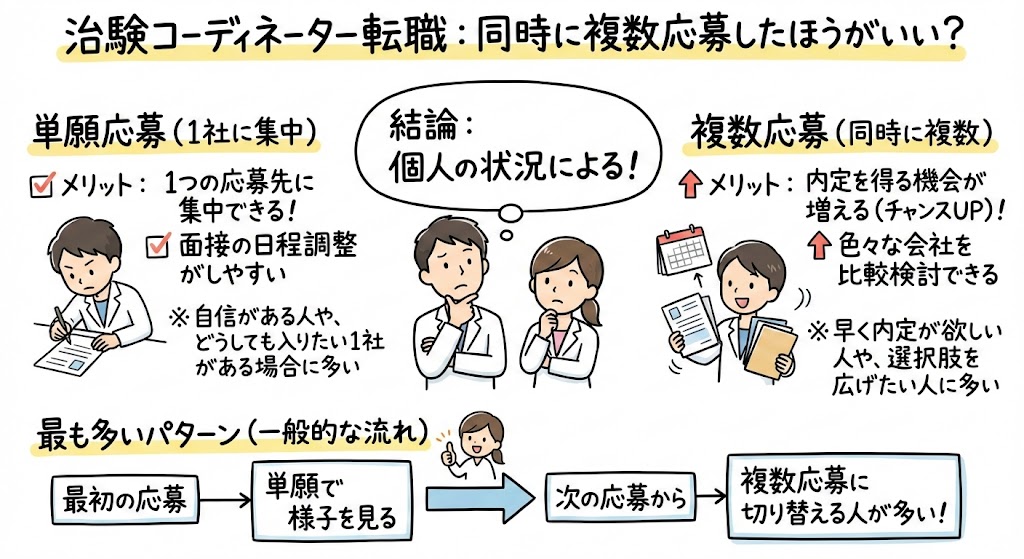

- Q

- 治験コーディネーターへの転職活動では同時に複数へ応募したほうがよい?

- A

-

応募先によって採用基準が異なることもあるようです。

複数に応募したほうが良いと思います。

私の場合、最初に応募したところでは「あまりやる気が感じられない」と言われ不採用になりましたが、次のところでは「とてもやる気があるね」と褒められて内定をもらいました。

面接で返答した内容はそれほど違いがなかったと思っていますので、応募先によって採用基準が違うのかなと感じました。

ですから、自分と相性が良い転職先を見つけるためにも、複数へ同時に応募されても良いと思います。

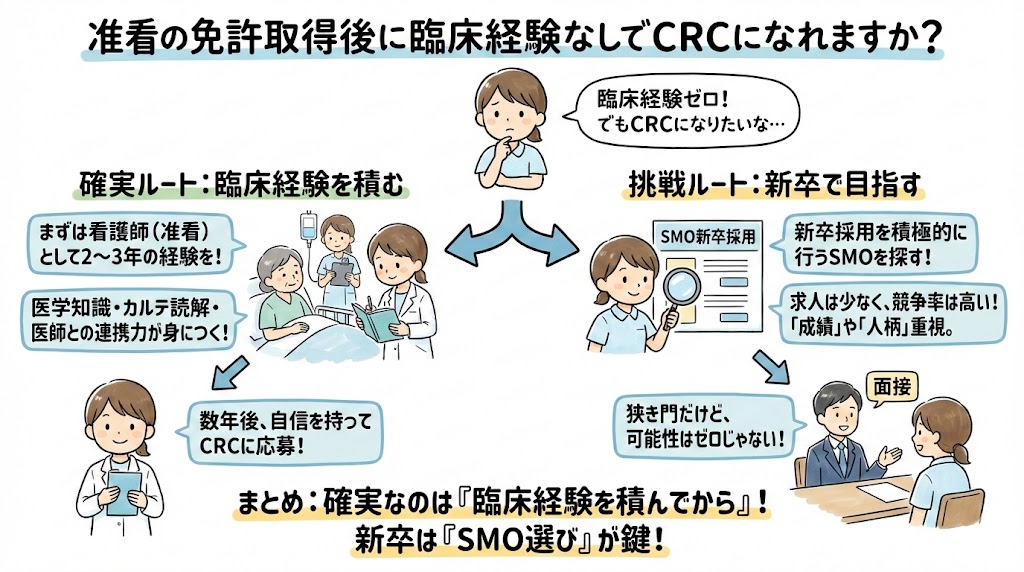

- Q

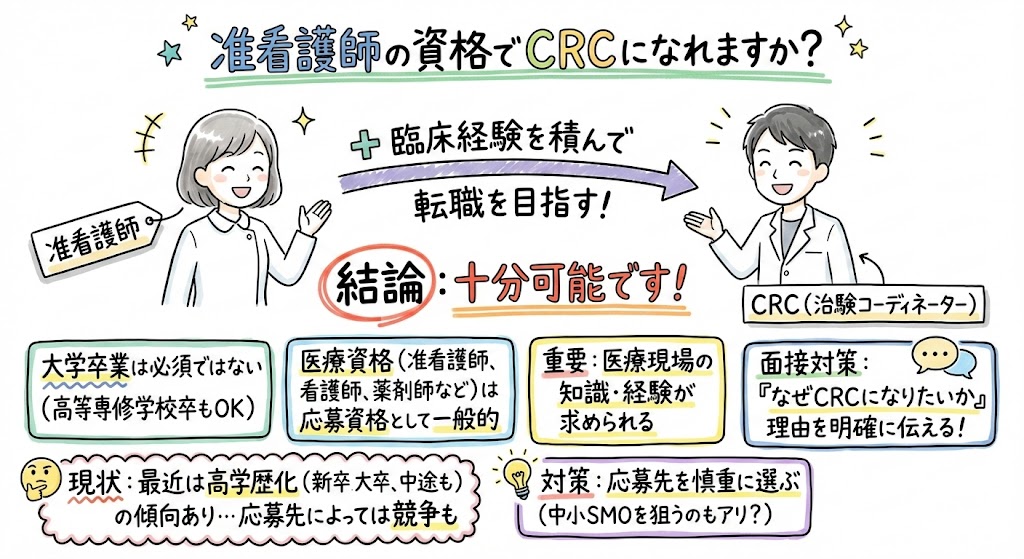

- 准看の免許取得後に臨床経験なしでCRCになれますか?

- A

-

難しいと思います。

大学を卒業後に准看護師になるために看護学校へ通っているということでしょうか。となるとご年齢が一般の新卒者よりも高くなるので、新卒で治験コーディネーターになることは難しいと思います。

学校を卒業後に臨床で2~3年経験を積んだ後に治験コーディネーターを目指したほうが良いと思います。

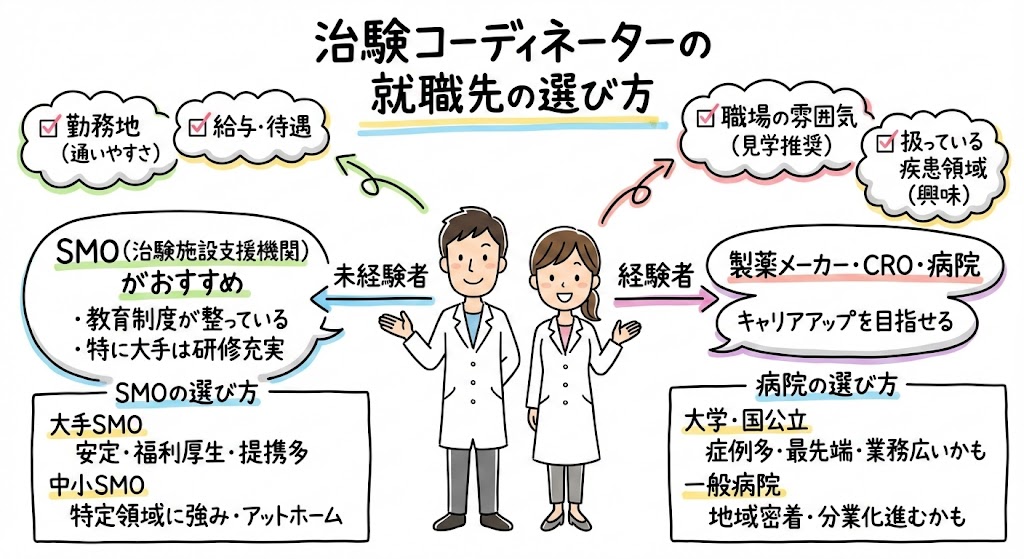

- Q

- 治験コーディネーターの就職先の選び方。

- A

-

何を優先する(したい)のか整理をして考えましょう。

質問者さまの住んでいる地域等にもよりますが、SMOを選択するうえでいくつかポイントがあります。

SMOにはクリニックに強い企業と、大学病院等に強い企業があります。

私の勤めていたSMOはクリニックに強かったため、提携数のクリニックが多く、様々な疾患における治験を経験することができました。また、一人で多くの施設を掛け持ちすることも多かったため、移動が多かったです。(午前中はAクリニック、Bクリニックに移動して、午後は別の場所のCクリニックに移動、など)私にとっては移動が多いことで気持ちを切り替えたり、息抜きもできたので割とよかったかなと思っています。

一方、大学病院等に強い企業ですと、基本的にはその病院に常駐してサポートを行っていくことが多いかと思います。ここでは比較的クリニックより重症疾患等を取り扱う場合が多いような気がします。ひとつの疾患について割と長く臨床試験を行う場合が多いため、経験する疾患数としては少ないかもしれません。

また、CRCとして円滑に業務を行うには院内スタッフとの関係性はかなり重要になってきます。常駐型のSMOだと、院内スタッフさんと一度いい関係を築きさえすれば、CRCとしてはその後も働きやすくなるでしょう。逆に言うと、そこで関係性をうまく築けなければ所詮CRCは病院にとっては外部の人間ですし、その後働きづらくなります。その点の人間関係においては、新しい人間関係を次々築いていくことはクリニックでも大変ですが、大学病院よりかは気は楽かと思います。

以上のことを参考に、自分の優先したいこと(様々な数多くの疾患数を経験したいのか、重症疾患を経験したいのか、常駐型なのか、移動型なのか、給与面、転勤の有無)を整理して、各企業の強みは何なのかを考えつつSMOを選択するとよいかと思います。

- Q

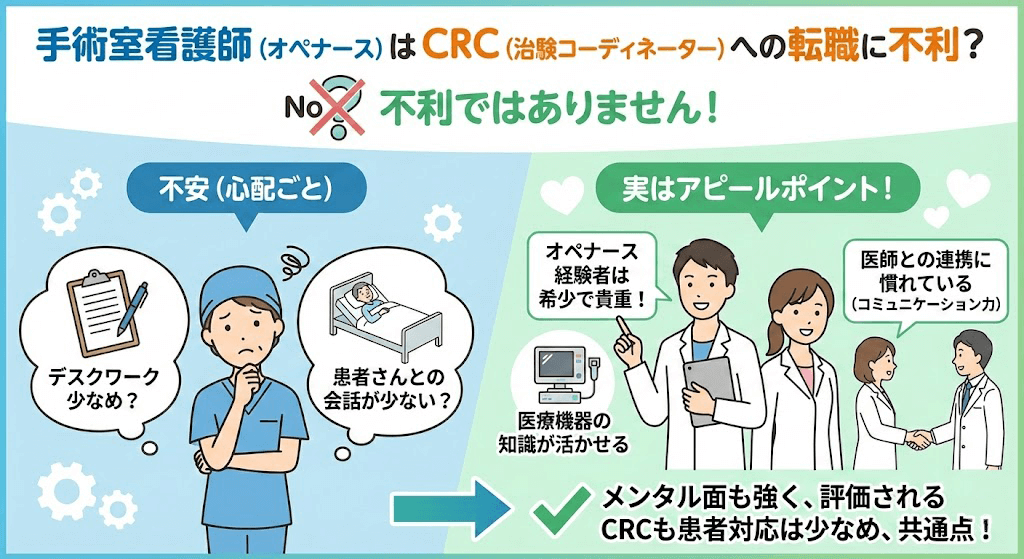

- 手術室看護師(オペナース)は治験コーディネーターへの転職に不利でしょうか。

- A

-

オペナースの経験をどのように活かすか

中途採用されるCRCの多くに看護師からの方はいらっしゃいますが、オペナースから転職されてこられた方はまだ出会ったことはないです。

患者さんとの関わり合いの経験を活かすという観点で考えたら、病棟ナースのほうがアピールできるかもしれませんが、別の観点でのアピール方法を考えてはいかがでしょうか。

オペナースという仕事は私の知る限り、非常に「場の空気を読む」というスキルに長けているような気がします。CRCは患者さんとの関わり合いだけうまくいけばいいというわけではなく、依頼者である製薬会社、被験者である患者の方々、治験実施医療機関である病院の医師やスタッフ、これらのなかで上手に信頼関係を築き、バランスをとって治験を円滑に進めていくことが最も重要です。それぞれが何を思い、何を求めているか、状況をよく察する能力が求められると思います。

質問者様のオペナースとしての立ち回りは大いにCRCとして活かすことができるのではないでしょうか。

- Q

- 准看護師の資格でCRCになれますか?

- A

-

准看護師でも治験コーディネーター(CRC)になれますよ。

SMOのCRCです。

准看護師でも治験コーディネーター(CRC)になれますよ。ただ、最近は新卒で入社される方は全員大卒ですし、中途でも高学歴の方が増えていますので、応募先によっては落ちてしまうこともありそうです。

応募先を慎重に選べば、CRCになれないことはないと思います。中小のSMOを狙っていったほうが良いかもしれませんね。

- Q

- CRCは転勤がありますか?

- A

-

参考にしてください

ここでは転勤のない方がほとんどのようでしたので、参考ばかりに私が勤めていたSMOでの転勤の話をさせていただきたいと思います。

私は新卒でCRCとして働いたのですが、新卒全員での研修(座学での薬学や薬事法、基本的なGCP事項)などを終えた後、所属の希望を聞かれました。実際、9割は希望した地域に行けたのですが、そうでない方もいました。関東出身でありながら九州所属になった方もいます。

また、その後の所属オフィスでの転勤について、マイナーチェンジは結構ありました(横浜から東京、東京中心部から八王子、東京から埼玉、東京から大阪など)拒否したひとがいるのかわかりませんが、転勤の話を持ってこられたほとんどの人は仕方なく転勤していたように思います。(男女問わず)転勤という形ではなくても短期(数か月から数年)という約束で行かれた方もいました。

皆さんの回答を見ていると転勤が少ないようなのですが、一応参考にしてください。

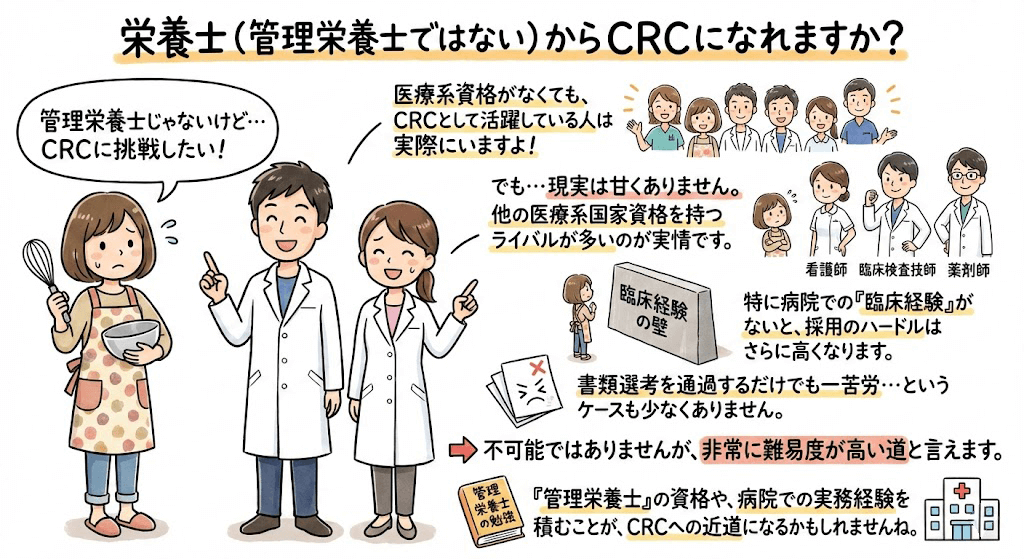

- Q

- 栄養士(管理栄養士ではない)からCRCになれますか?

- A

-

タイミングによってはなれるかも。

小規模のSMOを狙えばなれるかも。ただし、年収や福利厚生は最低限になることを前もって覚悟が必要。がんばってください。

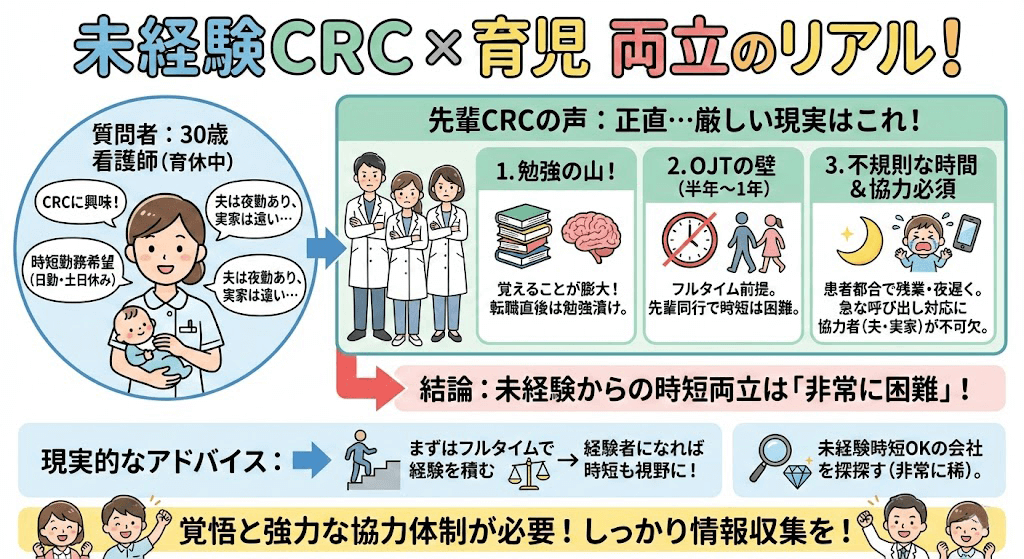

- Q

- 治験コーディネーターの育児との両立について(未経験からCRCへの転職)

- A

-

CRCアシスタントなどの選択肢も・・・

未経験から、いきなり時短でのCRCというのは難しいと思います。

出張や外せないミーティング自体はそう頻繁にあるものでありませんが、それがなければ帰っていいということにはなりません。時短勤務など、子育てと両立できているCRCというのは、すでにCRC業務に慣れ、職場での関係性も出来上がった上では働いていることがほとんどです。

未経験から新しいことを始めるのであれば、最初は人よりも時間がかかるし、覚えなければいけないことも山積みです。看護師などの医療資格をお持ちかどうかはわかりませんが、時短や小さい子供がいるという条件であれば、CRCとして採用されることは難しいかと思います。

それでも、CRCとして働きたいというのであれば、条件を見直すべきです。

最近では、CRCアシスタントを雇うSMOも増えてきていますので、そちらから応募してみるというのも1つの手段かもしれません。業務の範囲は限定されますが、CRCのように外せない業務は入りにくいですし、時短勤務も対応してくれる可能性はあると思います。ただし、給与面ではCRCよりも安くなってはしまいますが。

CRCアシスタントとして治験業務を覚え、お子さんが学校に通い出して手がかからなくなってからCRCになるというのも選択肢としてはアリかもしれません。

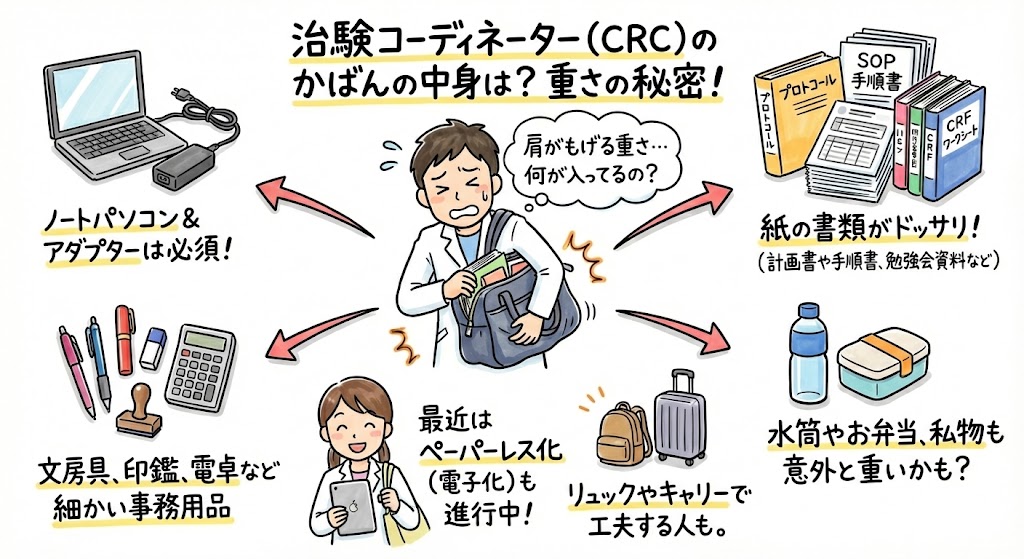

- Q

- 治験コーディネーターの鞄は重いと聞きましたが何が入っているのでしょうか。

- A

-

カバンが重いんです。本当に。

CRCになる前は「カバンが重い」と言われてもなめてました。看護師のときは手ぶらでしたもん。

でも、CRCになって電車で異動する時のカバンの重さといったら泣きたくなります。まずパソコンが重い。もっと軽いパソコンが欲しいですが、なんかでかいです。そして、資料がどっさり。いや~これは辞書です。それも数冊ありますから。

たとえば、仕事が早く終わってショッピングにでも行こうかと思いますよね。でもカバンが重いので、まず家に帰ろうってなるんですよね。カバンに支配される私。

でも、数ヶ月もすれば慣れます。CRCは肩の筋肉だけはそこそこ必要です。

- Q

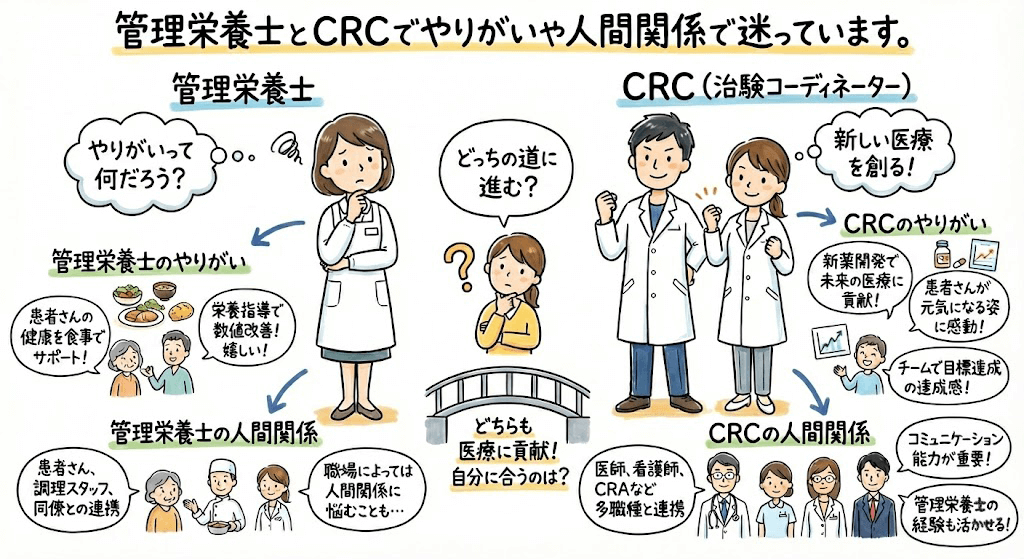

- 管理栄養士とCRCでやりがいや人間関係で迷っています。

- A

-

どちらも働く会社、病院によると思います

初めまして。私は以前、管理栄養士として専門クリニックで栄養指導を3年間バリバリこなしてきたものです。

①おすすめはCRCです。私のライフスタイルに合っているからです。

②どちらにもやりがいがあると思います。私が思うやりがいとしては…栄養指導は自分の言い回し方のスキルで患者さんの予後が変わります。だから、やっていて患者さんが良くなると自分のスキルもグッと上がった感じがします。CRCでは、その経験を活かしインフォームド・コンセント(治験参加への同意説明)では、いかに患者さんの気持ちに寄り添った話し方をするかなどを工夫し、同意してもらったときに達成感や経験値が増えるといったやりがいを感じます。

③離職率は分かりませんが、CRCは結婚してからも時短勤務だったりフレックスなどを使って子供に合わせて時間を使える点に関しては、すごく働きやすいのではないかと思います。

④私は幸いクリニック勤務の時から人間関係に悩むことはありませんでした。しかし、CRCの方が明らかにたくさんの方と接することになるので、色んな人と気さくに話せないタイプの方には向いていないのではないかと思います。私の会社では、同僚や先輩の間のわだかまりは全くなく休憩時間もすごく楽しく過ごせてとてもいい環境で働けていると実感しています。

私は独身なので何とも言えませんが、結婚しても働くならCRCの方が(栄養士でよほど大きな病院に行かない限り)経済的にも稼げて良いのではないかと思っています。

個人的には、フレックス勤務というのが凄く自分のライフスタイルに合っているので転職してよかったと実感しています。

- Q

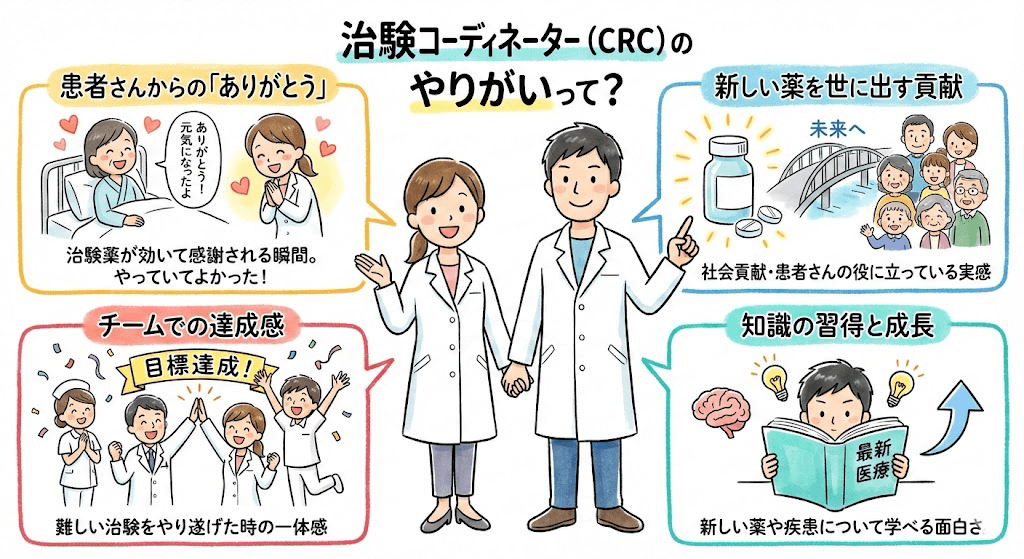

- 治験コーディネーターのやりがいは何でしょうか?

- A

-

対人業務にやりがいを感じます。

検査センターからCRCへ転職しました。CRCの仕事は対人業務が多いため、常に柔軟な対応が求められることに面白さややりがいを感じます。

- Q

- 退職の申し出をしてからCRCへの転職活動を始めるべきでしょうか。

- A

-

退職の申し出をしてから転職活動を始めました。

看護師出身のCRCです。

私がいた大学病院は退職の半年前に申し出をすることになっていたので、まず退職の申し出をしてから、転職活動を始めました。

多くの治験コーディネーター(CRC)の求人がある都市部に住んでいましたので、治験コーディネーター(CRC)になれない可能性は低いと考え、先に退職の申し出をしましたが、もし、地方に住んでいたら、別の選択を考えたかもしれません。

- Q

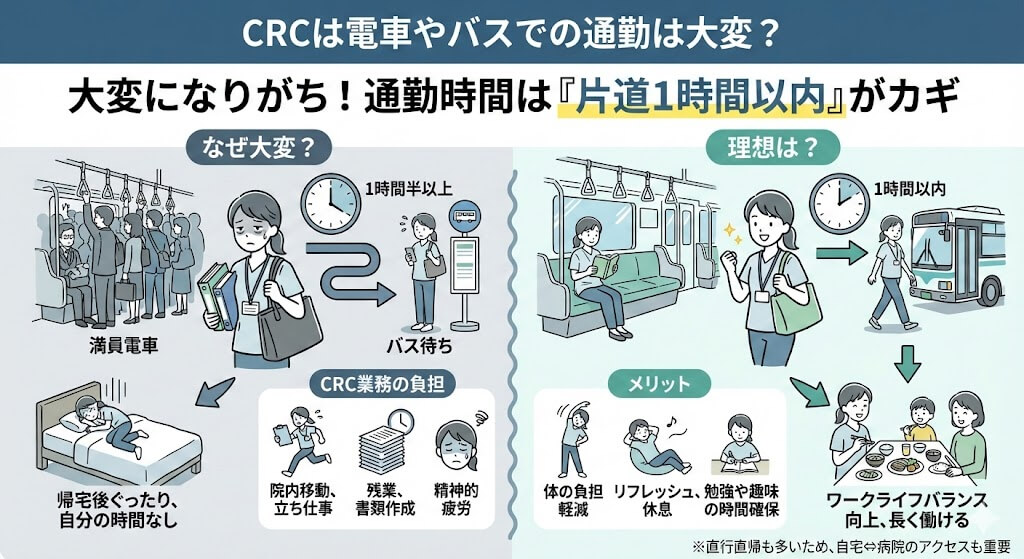

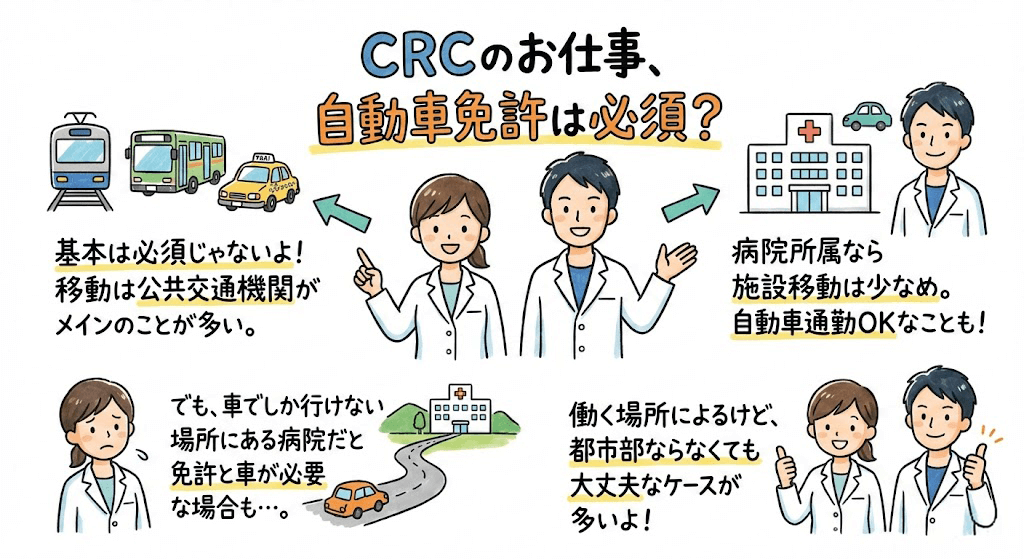

- CRCは電車やバスでの通勤は大変ですか?

- A

-

電車での移動中は座れればフリータイムですよ。

看護師のときは車通勤でしたが、CRCへ転職した後は主に電車です。

車通勤の間は音楽を聴くぐらいしかやることがないですから、短ければ短いほうが良いとおもいますが、電車通勤は大変なときとそうじゃないときがあります。

乗り換えが多いときは大変です。例えば通勤時間は1時間だけれども乗り換えが2回あるなどです。降りて待って乗って降りて待って乗っての繰り返しで、通勤時間を有効に使えないだけでなく、疲れます。鞄が重かったりすると最悪です。通勤だけでぐったりです。乗り換えが少なくても、スマホを見れないぐらい混んでいると音楽を聴くぐらいしかできません。

30分ぐらい座れる時間があると、スマホを見たり、本を読んだり、仕事のことを考えたり、時間を有意義に使えます。オンとオフのメリハリもつきます。座れても30分を超えると電車やバスの振動やお尻のポカポカさで寝てしまいます。

私が思うには30分前後の座れる時間があって、通勤時間が片道1時間以内だと、通勤時間はとても有意義になると思います。

- Q

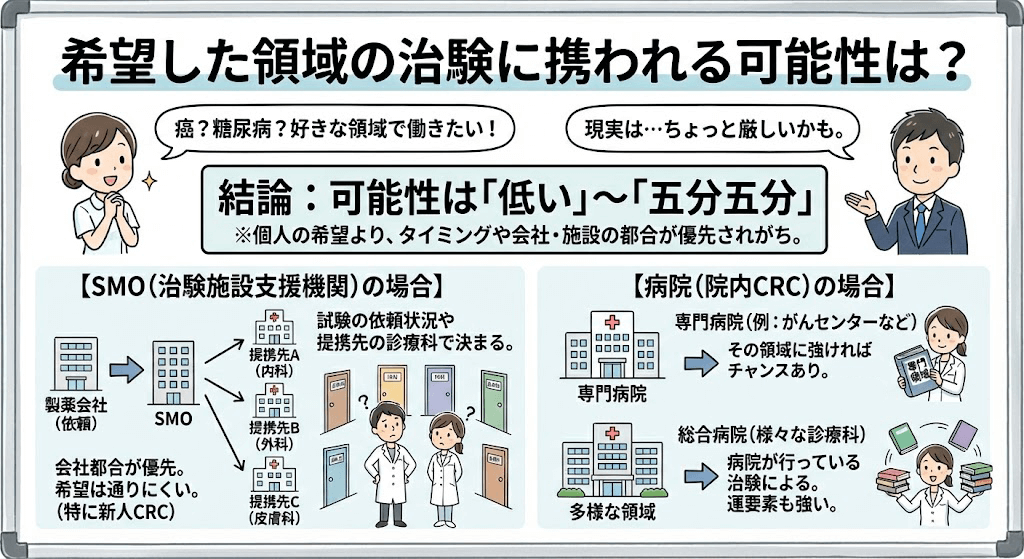

- 希望した領域の治験に携われる可能性はどれぐらいですか?

- A

-

希望する領域の治験に携われる可能性は、およそ20~50%になります。

希望される領域の治験(今回の質問者様の場合は精神)が、所属する病院やSMOで、何件ほど実施されているかによって、希望する領域の治験に携われる可能性は変わります。

もし、精神専門の病院やSMOに所属されるなら、精神系の治験に携われる可能性は100%になりますが、一般的な病院やSMOに所属される場合は、実施されている精神系の治験の数などから10~20%程度になると予想されます。

ちなみに、精神科以外の領域も含めると希望する領域の治験に携われる可能性は、およそ20~50%になります。詳しくは以下の記事もご参考にしてください。

https://crc-bank.com/crcnoqa#qa49

(希望する領域の治験を担当できますか?)

希望する領域の治験を担当できるおよその確率は、病院やSMOで実施された治験の全症例数に占める希望する領域の割合を2~3倍(CRC経験者は2~5倍)すると計算できます。

例えば、全症例数のうち希望する領域の割合が10%なら、希望する領域の治験に携われる可能性がCRC未経験者が20~30%、CRC経験者が20~50%となります。病院やSMOが実施している治験の症例数はホームページの実績に記載されていることが多いですので、ご興味のある方はご覧になって計算されると良いと思います。他にも正確さは劣りますが、プロトコル数や試験数でも同じように計算できます。

また、実施された治験の領域以外に、「CRC経験の有無」「勤続年数」「同僚や上司との関係性」「性別」「キャリアパスやキャリアプランの考え方」「本人の意思の強さ」「職場での発言力の強さ」「CRCになる前の経験内容」などによっても、希望された領域の治験に携われる可能性は変わります。

-------

<CRC経験の有無>

希望した領域の治験に携われる可能性は、CRC経験が豊富にある人のほうが高くなります。CRC経験が全くない人は、偶然を除くとほぼありません。

<勤続年数>

勤続年数が長い人のほうが、希望した領域の治験に携われる可能性が高くなります。

<同僚や上司との関係性>

同僚や上司がこちらの希望を叶えようと頑張ってくれる人の場合は、希望した領域の治験に携われる可能性が高くなります。

<性別>

男性は女性よりも担当できる領域が少ないです。もし、男性が担当できない領域を希望しても携わることはできません。

<キャリアパスやキャリアプランに対する考え方>

キャリアパスやキャリアプランに対して前向きに考えている組織で働いている場合、希望した領域の治験に携われる可能性が高くなります。

<本人の意思の強さ>

本人の意思が強いほど、希望した領域の治験に携われる可能性が高くなります。

<職場での発言力の強さ>

職場での発言力が強い人ほど、希望した領域の治験に携われる可能性が高くなります。

<CRCになる前の経験内容>

CRCになる前の経験内容の希少性が高い場合、CRCになった後も同じ内容の領域の治験に携わる可能性が高くなります。

-------

以上から、治験コーディネーター(CRC)としての経験を豊富に積み、周囲と良好な人間関係を保ち、希望する領域に携わりたい意思を持ち続けければ、いつかは希望した治験の領域に携われると言えると思います。

- Q

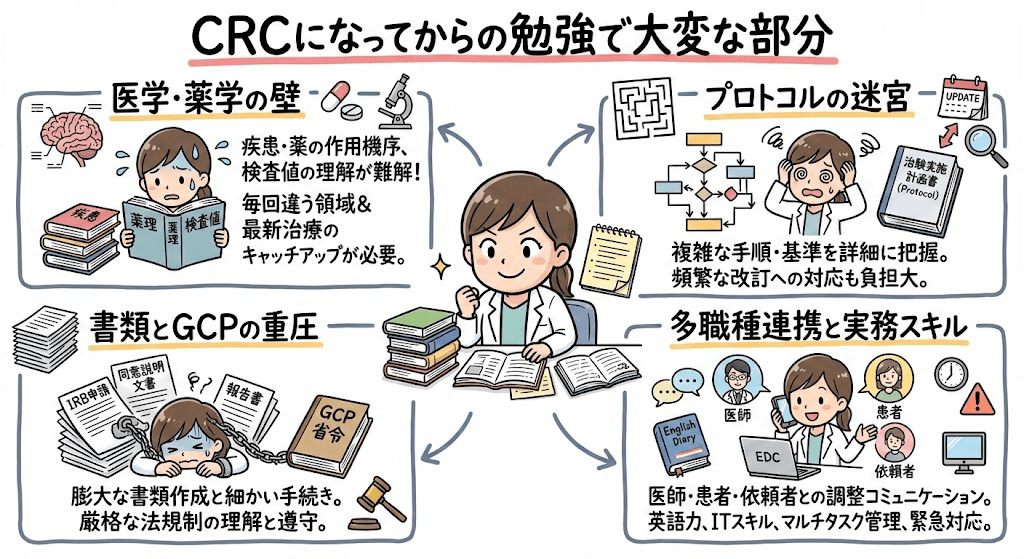

- CRCになってからの勉強で大変な部分を教えて下さい。

- A

-

同じ時期に複数の試験について覚える必要があることをとても大変に感じます。

新しい領域を担当するごとに、疾患や薬、検査内容について一から学ぶ必要があることが大変です。また、同時に複数の領域の試験を担当することが多いですし、メインだけでなくサブで担当する試験についても理解する必要がありますので、試験の開始が重なると、同じ時期に複数の試験について覚える必要があることをとても大変に感じます。

看護師なら半年ごとに所属する科が変わる感じと言えば伝わるでしょうか。臨床検査技師で似た状況は思いつきません。

製薬会社が勉強会を開催してくれたり、先輩CRCがサポートしてくれたりもしますが、最後は自己学習が必要になります。プロトコールを読んで分からないことを調べることを何度も何度も繰り返して、分からないことがなくなったら勉強はとりあえずは完了です。慣れない試験を担当するときは、家に帰ってから勉強するのは当たり前で、土日がつぶれてしまうこともありました。

治験中は治験が決められた手順から外れないように、手順書を何度も見ることになります。毎週送られてくる有害事象の内容も覚えるようにしてました。

私は看護師のときは血液内科で働いていましたから、血液癌の知識と経験には自信があったのですが、CRCになって最初に担当した治験(厳密には2試験目)は糖尿病でした。そして同時に、泌尿器も担当することになり、新しく覚えることが多すぎて泣きそうになったことを覚えています。

CRCになって2年を過ぎた後ぐらいからは、新しく覚えることも少なくなり、勉強の仕方もコツが分かってきて、休みの日ではなく仕事中だけで勉強を終えることができるようになりました。

- Q

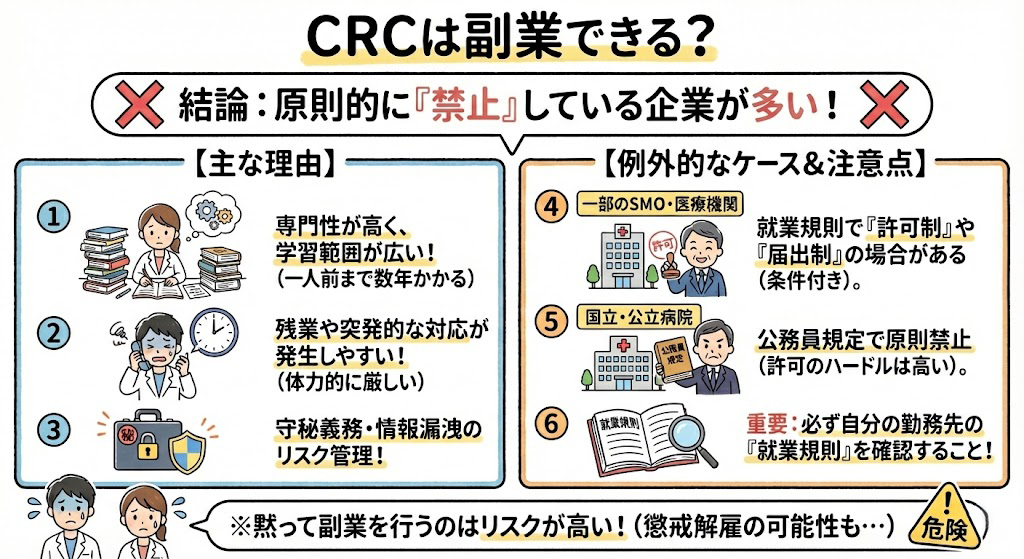

- CRCは副業をすることは可能でしょうか。

- A

-

多くのSMO・病院は副業を禁止しています。

多くのSMO・病院は副業を禁止していますので、治験コーディネーター(CRC)を続けながら、休みの日に看護師や薬剤師などとして働くことは難しいです。

休みであっても急な対応が必要になる可能性があるため、副業を許可することを難しいと考えているSMO・病院が多いです。

ただし、パートなどで雇用されている場合は、副業が可能になることもあると思われます。

<2022/11更新>

コロナ禍以降は、EPLinkやシミックヘルスケア、ノイエスなどの大手SMOにおいては、以下の条件を満たす場合に限り副業を認めるよう制度の見直しが進んでいます。

-----

・入社から数年が経過していること

・上長等へ事前に届け出を行い許可を得ていること

・自身が保有する医療資格に関連する業務であること

-----

なお、詳細な条件や規定は企業ごとに異なります。副業を希望される場合は、各社の最新の就業規則等をご確認いただくようお願い申し上げます

- Q

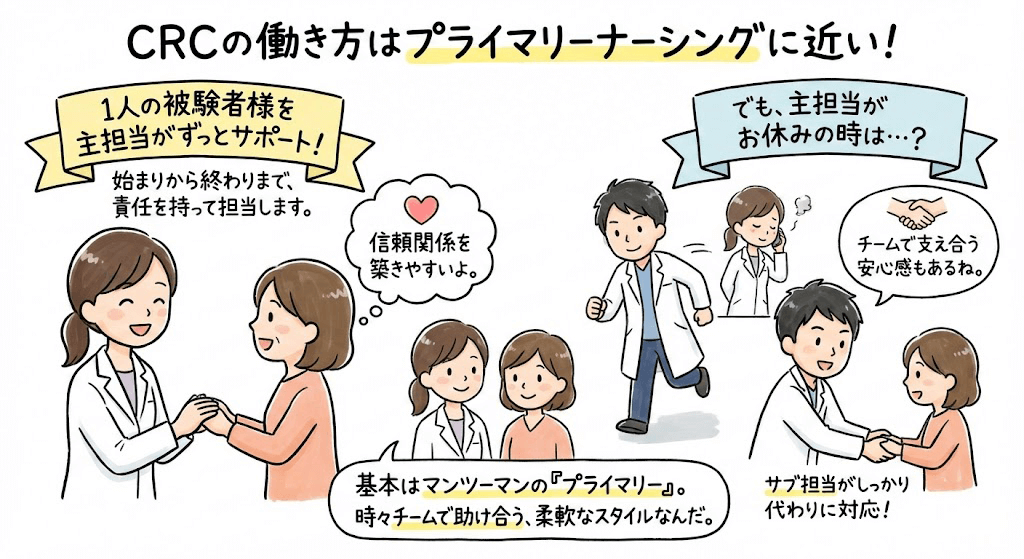

- CRCの働き方はプライマリーナーシングとチームナーシングのどちらに近いでしょうか。

- A

-

治験コーディネーター(CRC)の働き方はチームナーシングではなくプライマリーナーシングに近い

治験コーディネーター(CRC)の働き方は、チームナーシングではなくプライマリーナーシングに近いと言えます。

治験中は原則として1人の被験者様に対して、1人の治験コーディネーター(CRC)が主担当として付き、治験の開始から終わりまでを受け持ちます。チームナーシング制のように1人の被験者様に対して、複数の治験コーディネーター(CRC)が一定の順番で対応するような働き方は行われていません。

また、病院の種類や治験の規模が違っても、治験コーディネーター(CRC)の働き方は変わりません。例えば、一つの病院で100人の被験者様を集めるような治験と、クリニックで3人だけの被験者様を集めるような治験のどちらも、治験コーディネーター(CRC)の働き方は基本的には同じです。

ただし、治験の途中であっても、主担当が急に病気になって休むなど、何らかの都合で被験者様の対応ができなくなったときは、サブ担当が主担当に代わり、被験者様の対応を行います。このサブ担当はプライマリーナーシングのアソシエイトナースに該当すると思います。

治験コーディネーター(CRC)の働き方はプライマリーナーシングに近いですから、被験者様一人ひとりに合わせた対応がしやすく、やりがいも感じやすいと言えると思います。

その反面、被験者様から休日に問い合わせがあっても、原則として主担当の治験コーディネーター(CRC)が対応する必要があるため、ワークライフバランスが犠牲になりやすいと言えるかもしれません。

ちなみに、治験コーディネーター(CRC)未経験者の場合は、入社後に数ヶ月の研修を受けた後、最初は主担当ではなくサブ担当として治験に携わります。その後、業務に慣れてきたら、主担当になることが多いです。ですから、治験コーディネーター(CRC)の働き方は、仕事に慣れないうちはチームナーシング、慣れた後はプライマリーナーシングに変わると言えるかもしれません。

<類似の質問>

https://crc-bank.com/keijiban?gu=188

(CRCがチーム制で働くとはどのような意味でしょうか?)

- Q

- 治験コーディネーターと透析看護師、それぞれのメリット・デメリットを教えてください。

- A

-

個人的には透析看護師よりもCRCのほうが魅力的だと思います。

透析クリニックからSMOのCRCへ転職しました。質問者さんと同じ女性看護師です。働きやすさを比べるなら私はCRCのほうが上だと思います。

CRCの労働時間はフレックスタイム制となっており、出勤時間や退勤時間をある程度まで自分で決めることができます。担当する施設によっては、フレックスタイム制を使えないこともありますが、それでも透析看護師のように早番や遅番がないため生活リズムがより安定します。お休みも、透析看護師のときは平日1日と日曜日が休みでしたが、CRCは土日が休みになることが多いので彼氏と休みを合わせやすいです。年末年始もカレンダー通りに休めますし、残業もそこまで多くありません。

CRCのほうが圧倒的に働きやすいと思われたかもしれませんが実は違います。理由は担当する施設や患者様によっては、CRCは休みの日に仕事が入ってくるからです。CRCは休みの日であっても予定を立てにくいと感じることがあります。体感では休みの日の3分の1ぐらいは「仕事が入ってくるかもしれない」と身構えて過ごしているかもしれません。

ほとんどは身構えるだけで仕事は入ってこないのですが、身構えていないといけないことが辛いです。まいっかと思って身構えるのをさぼったときに限って仕事が入ってきます。ですから、CRCは仕事のことを忘れて完全に休めるのは休みのうち3分の2ぐらいと言えるかもしれません。透析看護師よりも悪い点です。

それでも彼氏と一緒にいられる時間が長いのは圧倒的に透析看護師よりもCRCでしたので、働きやすさはCRCのほうが上だと個人的には思っています。もし、彼氏の休みが土日でなければ、違うように感じたかもしれません。もし、質問者さんの彼氏のお休みが土日祝で、彼氏と一緒にいる時間を増やしたいと思われているなら、透析看護師よりもCRCのほうをお勧めします。

給料は私の場合は同じぐらいでした。クリニックの透析看護師も給料はあまり高くなかったと記憶しています。少しだけ透析看護師のほうが高かったかもしれませんが、病棟で働いていたときと比べれば、どちらも大きく下がったと思います。

質問者さんと私で違うかもしれないと思うことは、私は透析の仕事をやっていて先が見えないと感じていたことです。はっきり言えば、私は透析看護師に全くやりがいを感じられませんでした。ですから、質問者さんが透析のスキルを積んでいきたいと思われているなら、CRCへ転職されないほうが良いかもしれません。

CRCの仕事は看護師の経験を活かせる部分があるとはいえ、やっぱり全く違う仕事だと思います。私は透析看護師の仕事がつまらなくて、別の仕事を探しているときにCRCを知って面白そうだと感じたから転職しました。透析看護師は看護師ですが、CRCは看護師ではありません。透析看護師のスキルを捨てることになりますから、慎重に判断されたほうが良いかもしれません。ゼロからのスタートするぐらいの気持ちになれるなら、CRCへ転職されても後悔はされないと思います。

- Q

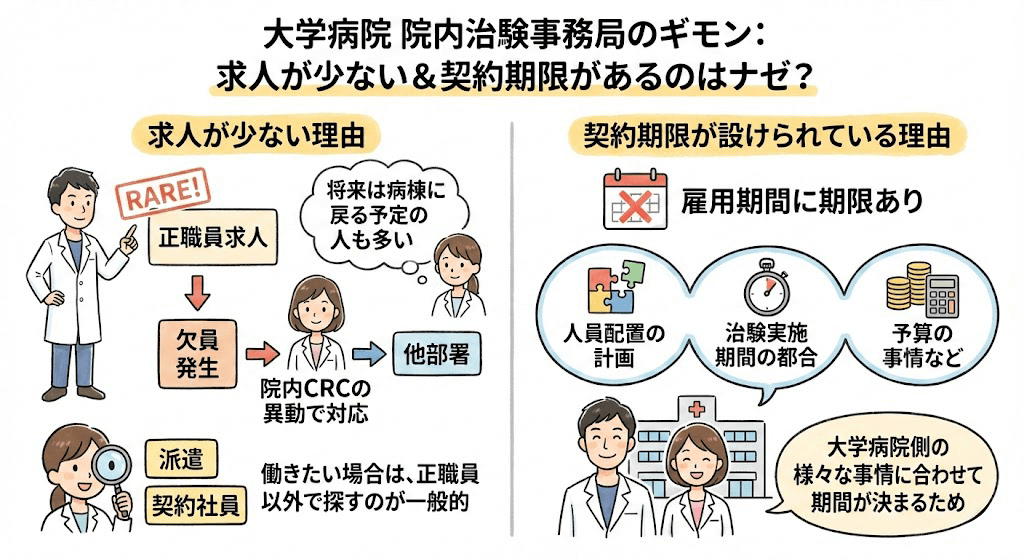

- 大学病院の院内治験事務局の求人はなぜ少ない? なぜ契約期限が設けられている?

- A

-

根気よく探し続けるしかない

院内治験事務局の正職員の求人が見つかりにくい理由は、院内治験事務局で働かれている方の数がそもそも少ないうえに、院内治験事務局の欠員が発生しても院内CRCを異動させて対応することが多いため、院内治験事務局で働く人を外部から採用することが少ないからです。根気よく探し続けるしかないと思います。

大学病院で院内治験事務局の正職員として働いている方は「私はしばらくの間は院内治験事務局で働くけれども、いつかは病棟に戻る」と思っていらっしゃる方が多いです。「大学病院の職員として働きたい」ではなく「大学病院の院内治験事務局で働きたい」と思われていらっしゃるなら、正職員以外で探すことが一般的です。(薬剤師を除く)

雇用期間に期限が設けられているのは、正職員として雇用せざるを得なくなることを避けるためである場合が多いですが、産休育休の代替職員などの人員配置の都合や、治験期間や予算が決まっているなどの理由から、期限が設けられていることもあります。

- Q

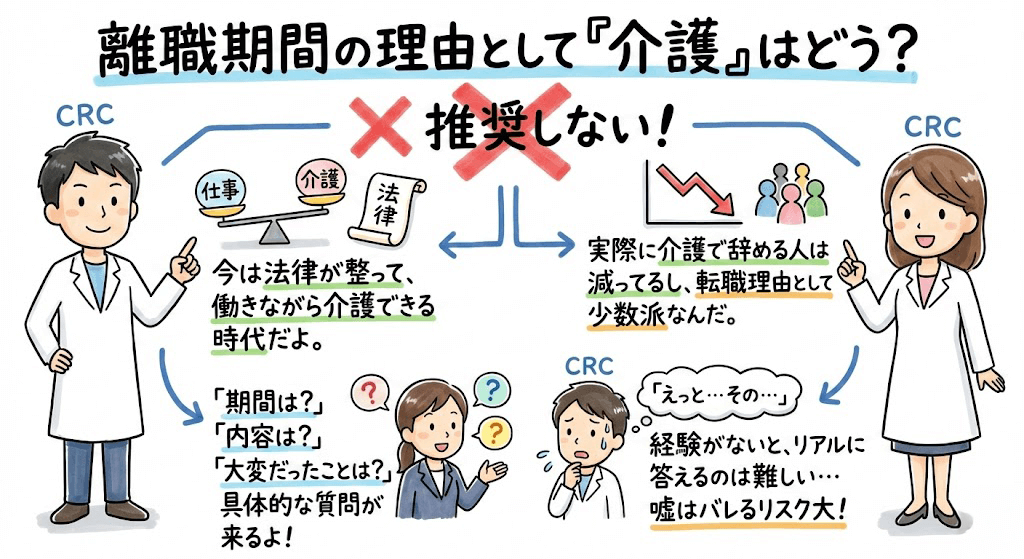

- 離職期間の理由として介護はどうでしょうか?

- A

-

長い離職期間の理由として安易に「介護」と述べることはお勧めいたしません

現在は働きながら介護ができるように様々な法律が整備されているため、長い離職期間の理由として安易に「介護」と述べることはお勧めいたしません。実際に介護離職者の数は2019年をピークに減少傾向となっており、離職期間の理由が介護の転職者もあまり見られなくなっています。

長い離職期間の理由として「介護」と述べた場合、面接で以下のような質問を受けることが予想されます。

------------

「以前の会社は残業を減らしたり、勤務時間の短縮など介護に協力してくれなかったの?」

「最大93日まで取得できる介護休業や、最大5~10日まで取得できる介護休暇は利用しなかったの?」

「地域包括支援センターやケアマネージャー、介護施設の担当者とはどのようなやりとりをされたの?」

「介護の対象者の要介護度はいくつ? ヘルパーや施設はどれぐらい利用されていたの? 両親や兄弟との役割分担はどうされていたの?」

------------

実際に介護に携わっていない方が、上記の質問に対してリアリティのある返答をすることは難しいと思いますので、介護以外の理由を考えられたほうが良いと思います。

- Q

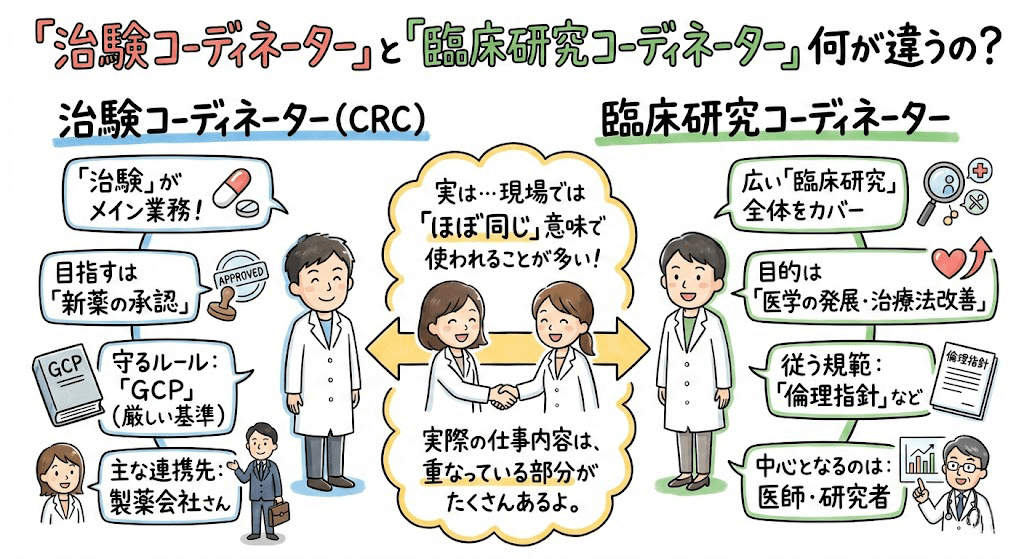

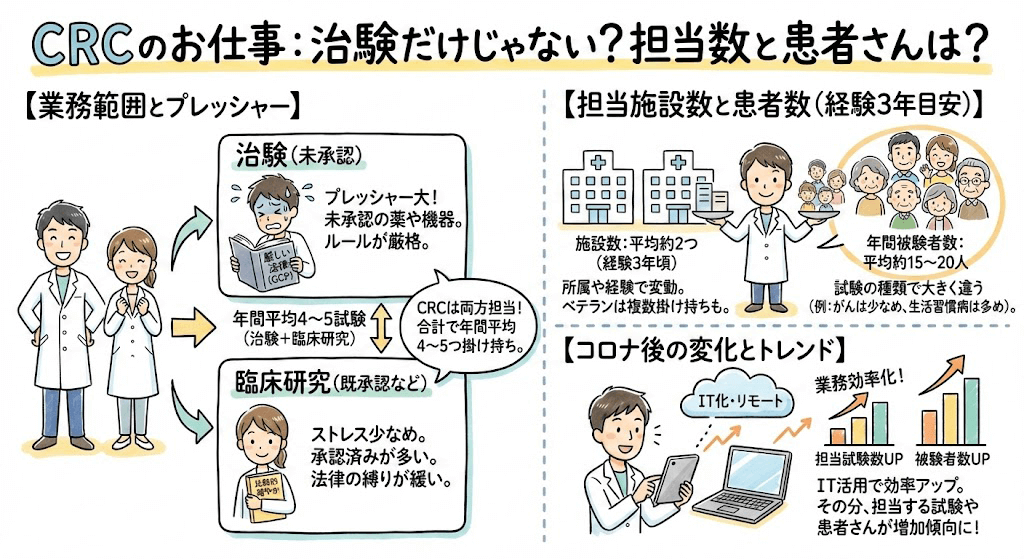

- 治験コーディネーターと臨床研究コーディネーターは何が違うのでしょうか。

- A

-

治験を担当する人を治験コーディネーター、特定臨床研究を担当する人を臨床研究コーディネーターと呼ぶのが最も一般的です。

治験コーディネーターは「治験」をコーディネートする人です。臨床研究コーディネーターは「臨床研究」をコーディネートする人です。

医薬品や医療機器などを厚生労働省に承認してもらうために行う臨床試験のことを治験と言います。例えば、Aという薬の候補物質を国に承認してもらって医薬品として販売するために、被験者に投与してデータを集めるのは治験です。その治験をコーディネートする人は治験コーディネーターです。

人を対象とした医学的研究のことを臨床研究と言います。臨床研究の範囲は広く、患者様の血圧を調べて分析すること、製薬企業から資金提供を受けて患者様が飲んでいる薬が別の病気にも効くかを調べること(X)、日本では承認されていない薬を国に承認してもらうことを目的とせずに患者様に投与すること(Y)、などは全て臨床研究です。そして、治験も臨床研究です。それらの臨床研究をコーディネートする人は臨床研究コーディネーターです。

ですから、治験コーディネーターは臨床研究コーディネーターでもあります。しかし、臨床研究コーディネーターは必ずしも治験コーディネーターではありません。

以上が基本です。

しかし、実際は主に薬機法に従って治験を担当する人を治験コーディネーターと呼び、臨床研究法に従って特定臨床研究を担当する人を臨床研究コーディネーターと呼ぶことが多いようです。

特定臨床研究とは臨床研究のうち「製薬企業から資金提供を受けるもの」または「未承認薬(日本で承認されていない薬)あるいは、適応外薬(ある疾患に対しては承認されているが別の疾患への効能は承認されていない薬)を使うもの」のことを言います。上記の(X)や(Y)は特定臨床研究です。

以上をまとめますと、治験コーディネーターと臨床研究コーディネーターの違いは、以下の3つの分類の仕方があると言えます。

--------

1)治験を担当する人を治験コーディネーター、特定臨床研究を担当する人を臨床研究コーディネーター・・・最も一般的

2)治験を担当する人を治験コーディネーター、治験を除く臨床研究を担当する人を臨床研究コーディネーター

3)全部をひっくるめて臨床研究コーディネーター、もしくは治験コーディネーター

--------

ややこしいですね。実は上記以外にも臨床試験コーディネーターや食品臨床試験コーディネーターなどもあり・・。詳しく知りたい方は下段のURLを参考にしてください。

ちなみに、仕事の難易度は難しい順から、治験>(有害事象の壁)>特定臨床研究>臨床研究(製造販売後臨床試験)>(同意取得の壁)>臨床研究(市販後調査)となっています。

<以下の記事も参考にしてください>

https://crc-bank.com/chikentoha#a11

治験の位置づけ

https://crc-bank.com/crctoha#a7

治験コーディネーター(CRC)のキャリア

https://crc-bank.com/keijiban?gu=77

治験コーディネーターへ転職する時の臨床研究の評価は?

https://crc-bank.com/keijiban?gu=281

CRCが担当するのは治験のみ? 担当する施設数や患者さん数は?

https://cra-bank.com/keijiban?gu=10

臨床研究や医師主導治験の経験はCRAへの転職に役立ちますか?

https://cra-bank.com/keijiban?gu=101

企業治験と医師主導治験のどちらの経験が評価されますか。

https://cra-bank.com/keijiban?gu=139

臨床開発モニターと臨床研究モニターの違いは何?

- Q

- 院内CRCさんとのコミュニケーションの仕方で悩んでいます

- A

-

院内CRC, SMOのCRCそれぞれの役割を意識してみて

CRC4年目です。私も以前、院内CRCがいる施設で勤務していた経験があります。

質問者さんはCRCになったばかりで、自社内でのコミュニケーションを築くのにも力を注がないといけないだけでなく、立場の異なる院内CRCとの関係についても考えなければならず、大変なことも多いかと思います。私自身も「積極的にコミュニケーションを取りなさい」とよく言われましたが、雑談が苦手で、努力しては挫けることを繰り返していました。

その経験を踏まえ、私が大切にしている視点をお伝えします。

① 院内CRCとの関係構築は、治験業務を円滑に進めるための手段であり、それ自体が目的ではないこと。

② 単に仲良くなることを目指すのではなく、お互いの役割を理解し、適切な役割分担と協力関係を築くことを重視すること。

施設ごとにCRCに求められる業務は異なります。その中で、自分たちが担える部分はどこか、逆に院内CRCにお願いしたい部分はどこかを整理し、敵対するのではなく治験を成功させるためのパートナーという意識を持つことが大切です。

そうすることで、自然と信頼関係が深まり、よりスムーズに業務を進められるようになったと実感しています。

もし上記のような余裕がまだ無いなと感じる場合には、まずはキーとなるコミュニケーションは先輩や同僚に任せつつ、自分は毎日の挨拶やマナーを心掛け、目の前の業務をしっかりこなしていくことも長い目でみると重要かと思います。

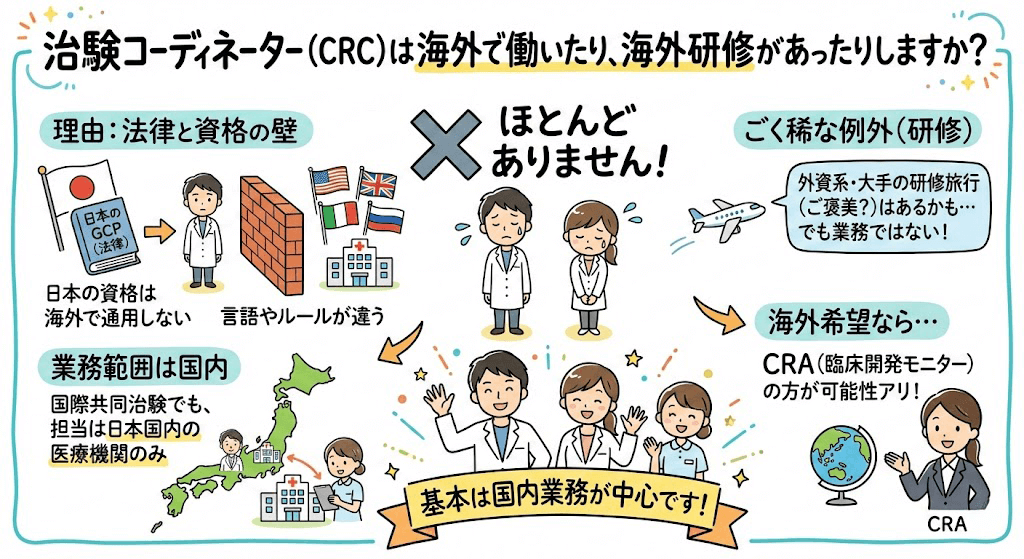

- Q

- 治験コーディネーターは海外で働いたり、海外研修があったりしますか?

- A

-

海外で働いたり、海外へ研修に行ったりすることはほとんどありません。

最近はグローバルスタディ(国際協同治験)が増えていますので、将来的には海外で働いたりもできると思われたのかもしれませんが、残念ながら日本の治験コーディネーターが海外で働いたり、海外で研修を受けたりすることはほとんどありません。

なぜなら、グローバルスタディであっても、治験コーディネーターが働く病院は日本の病院やクリニックだからです。

また、外資系の臨床開発会社が増えていますので、英語を使用する頻度は増えていますが、治験コーディネーターが担当するのは、あくまでも日本の病院ですので、あまり関係ありません。実際にCROは外資系が多いのに対して、SMOは国内資本ばかりです。

ですので、もし、英語を使用する環境を求めるのであれば治験コーディネーターではなく、CRA(臨床開発モニター)を目指されるのが良いと思います。外資系のCROであれば英語をバリバリ使用できますし、将来的には海外へ研修に行ったりすることもあるかもしれません。

- Q

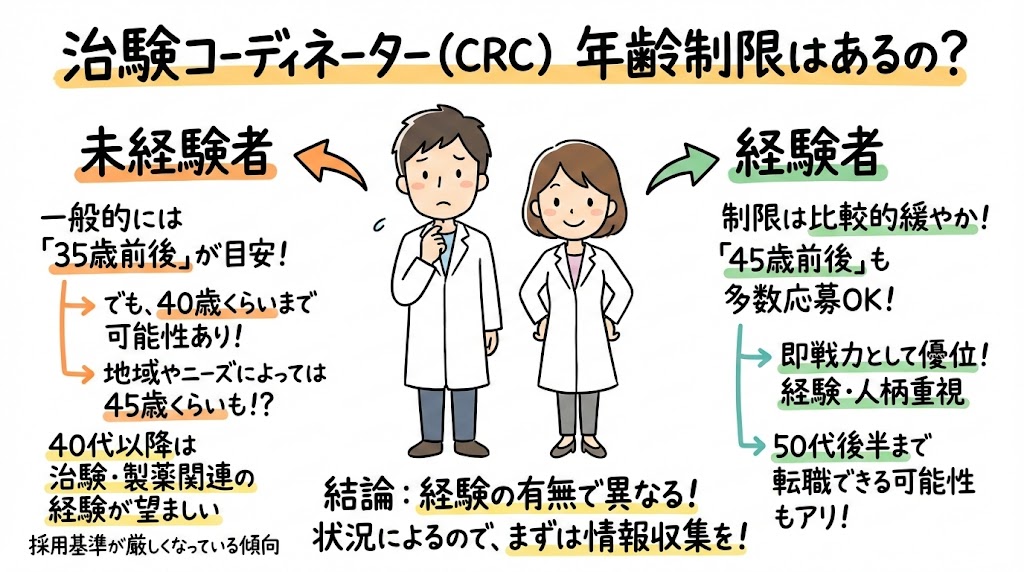

- 治験コーディネーターには年齢制限はあるのでしょうか?

- A

-

35歳説は過去の話、最近は32歳前後。

治験コーディネーター(CRC)の年齢制限は治験コーディネーター(CRC)経験者と未経験者によって異なります。

【治験コーディネーター(CRC)経験者】

45~50歳ぐらいまでは転職が可能です。即戦力として扱われるため、選考が優位に進むことが多いです。ただし、転職回数が多かったり、短い期間で転職回数を繰り返している人は内定を取りにくくなります。また、大手SMOはCRC経験者についても厳しく選考する傾向が強まっており、昔のように簡単に内定を取れなくなっていますので、注意が必要です。

【治験コーディネーター(CRC)未経験者】

目安としては35歳前後まで転職が可能なことが多いようです。ただし、最近は各社、新卒採用も盛んになっており、そのため35歳前後の治験コーディネーター(CRC)未経験者が採用される可能性は低くなりつつあります。

すでに治験コーディネーター(CRC)の人手が不足していた時代はとうに過ぎ去っており、現在は「いかに良い人を採用するか」へと採用基準が変わってきています。そのため、35歳前後で今までの経験を捨てて、一から新しい仕事へチャレンジする方について、採用担当者は冷ややかな目で見るようになってきています。

今後は特に都心部を中心に年齢制限が厳しくなることが予想されており、32歳前後が転職のリミットとなってくると思われます。

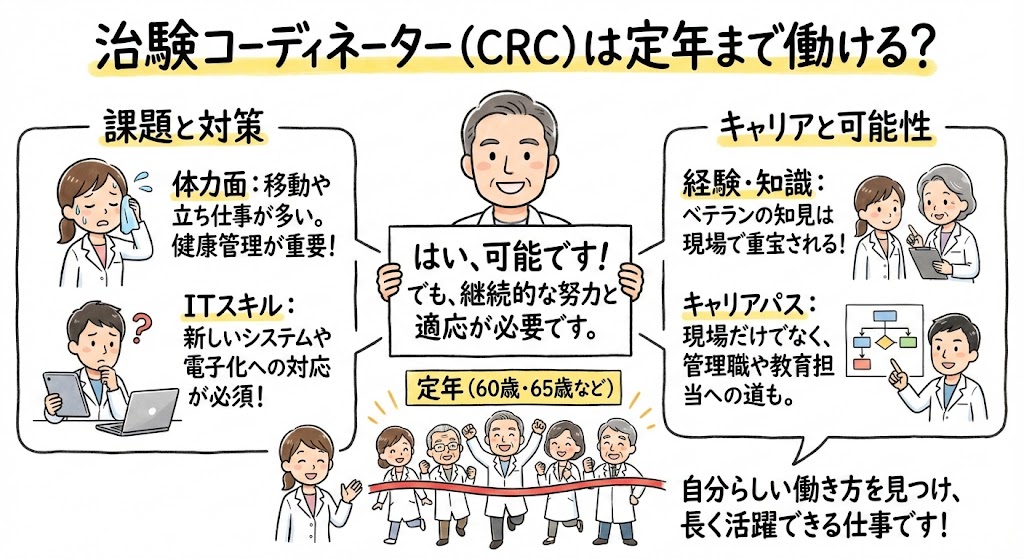

- Q

- 治験コーディネーターは定年まで働ける仕事ですか?

- A

-

大丈夫だと思います

ほかの方も記載されていますが、まだ新しい仕事なので、その年まで達していらっしゃる方が見当たりませんが、治験自体はなくならないし治験に関連する業務もなくならないと思います。

ただ、紙の時代から、今はコンピュータを使ってデータを収集する時代になり、今後もいろいろな変化があるであろうことは容易に推測できます。

また、世の中の求めるものが厳しくなるとそれに対応した治験が求められてくるかと思います。ので、変化に対応できれば、続けられるのではと思います。

変化に対応するのは治験だけでなく、世の中がそういうものなので、きっと大丈夫なんだと思います。

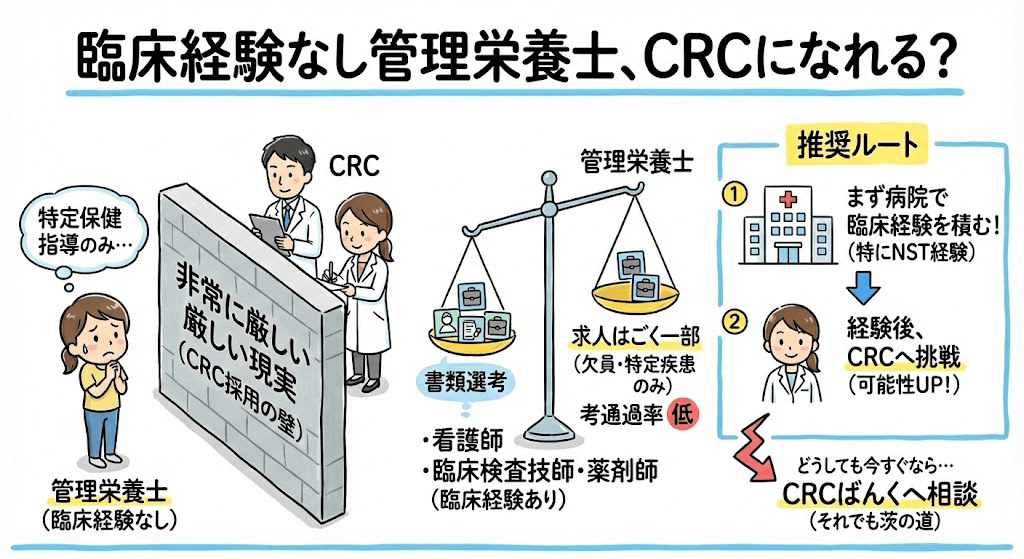

- Q

- 臨床経験がない管理栄養士ですが治験コーディネーターとして働けますか?

- A

-

難しいと思います。

栄養士出身の元CRCです。

ご経歴を拝見する限り難しい気がします。

質問者さんはカルテを読めますか?多くのSMOではカルテの読み方を教えてくれません。なぜならカルテを読めることが前提で募集を行っているからです。

カルテの読み方を独力で学ぶのは結構心が折れますよ。周りからも「なんで、そんなことができないの?」という目で見られます。

まずは、病院で管理栄養士として栄養指導業務を目指して、CRCへの転職を考えるのはその後でも良いと思います。

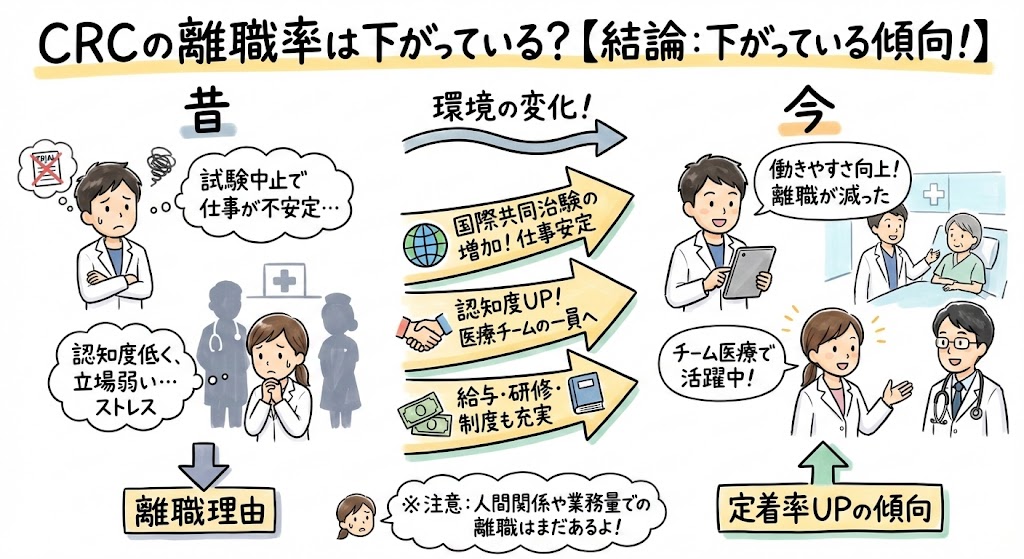

- Q

- 治験コーディネーターの離職率が下がっているって本当ですか?

- A

-

むしろ依然高いままかと…

私は新卒でSMOに入社し、CRCとして働きましたが、その時に同期は40人くらいいました。しかし、3年もたつと約半数に、それから数年経った今ではもう残っているのはかなり少ない人数です。周りを見てみても離職率は依然として高いままだと思います。

中途で入った方も長くは続かず、だいたい3年くらいで今後続けるかどうか考える方が多いようです。やはり、理想と現実の業務のギャップに苦しむのではないでしょうか。

また、CRCは上になればなるほど業務量は増え、後輩のサポートも行わなければならないため給与と業務量が見合ってないと感じて離職してしまう方も多いようです。

- Q

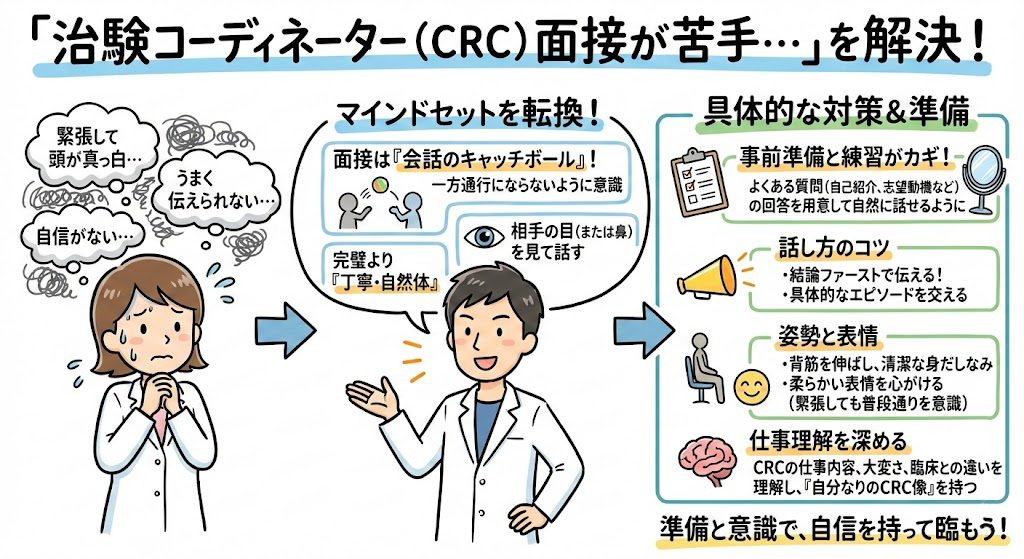

- 治験コーディネーターの面接が苦手です。

- A

-

誰だって緊張します

私も面接時は緊張しました。ですが、面接のための準備も、ある程度必要だと思います。特に、CRCとして自分がやりたい事を整理し、具体的にどういうことをしたいのか考えることは大切だと思います。

抽象的なぼんやりした考え方をする人よりも、具体的にその会社で何をしたいか主張できる人はその会社にとってもやはり魅力的ですよね。

面接官は、あなたが用意してきた質問の答えを知りたいのではなく、あなたがどんな考え方をしてどんな行動をするか、また、実際にどんな風に働くことができるのかを知りたいと思います。

そのためには、勿論、CRCがどんな仕事なのかもよく理解しておいてくださいね。

頑張ってください。

- Q

- 中途入社におけるCRC未経験者とCRC経験者の比率はどれぐらいでしょうか。

- A

-

ほとんど未経験者です。

私も中途入社ですが、CRC未経験者がほとんどでした。2割程度が経験者だったと思います。研修制度がしっかりしていますので、心配はいらないと思います。

- Q

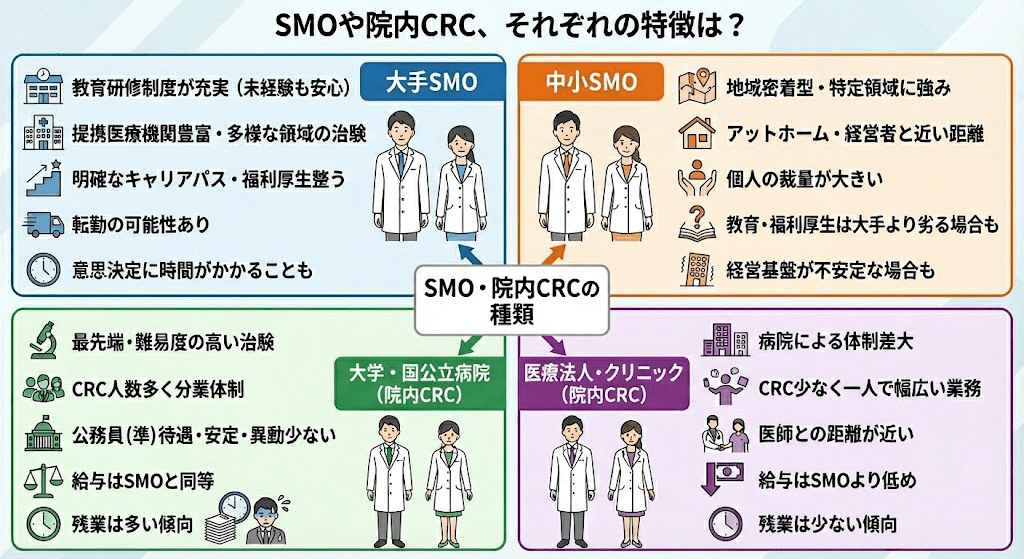

- SMOはたくさんありますが、それぞれにどのような特徴があるのでしょうか。

- A

-

SMOの特徴について

CRCとして10年以上の経験がある元看護師です。

SMOには多くの企業があり、それぞれに独自の特徴があります。例えば、株式会社EPLinkは業界最大手で、全国に6000以上の提携医療機関を持ち、特にがん領域の治験に強みを持っています。また、働きやすい環境を整えており、女性活躍推進にも力を入れています。

シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社は幅広い領域の治験をサポートしています。特に医療機関と密接な関係を築いており、患者サポートやメディカルコールセンターなども展開しています。研修制度も充実していて、新人教育に力を入れています。

ノイエス株式会社はエムスリーグループの一員であり、主に生活習慣病関連の治験に強みがあります。こちらも教育プログラムが整っていて、国際共同治験への参加が多い点が特徴です。

アイロム株式会社は再生医療にも注力している企業で、多様な医療機関と提携しています。特に首都圏や都市部での治験支援に強みを持っています。

これらの大手企業以外にも、中小規模のSMOも地域密着型で特色がありますので、それぞれの企業がどんなサービスを提供しているか調べることが大切です。自分がどんな治験に興味があるかによって、選ぶべきSMOも変わってくると思います。それぞれの特徴を理解することで、自分に合った職場選びにつながると思います。

- Q

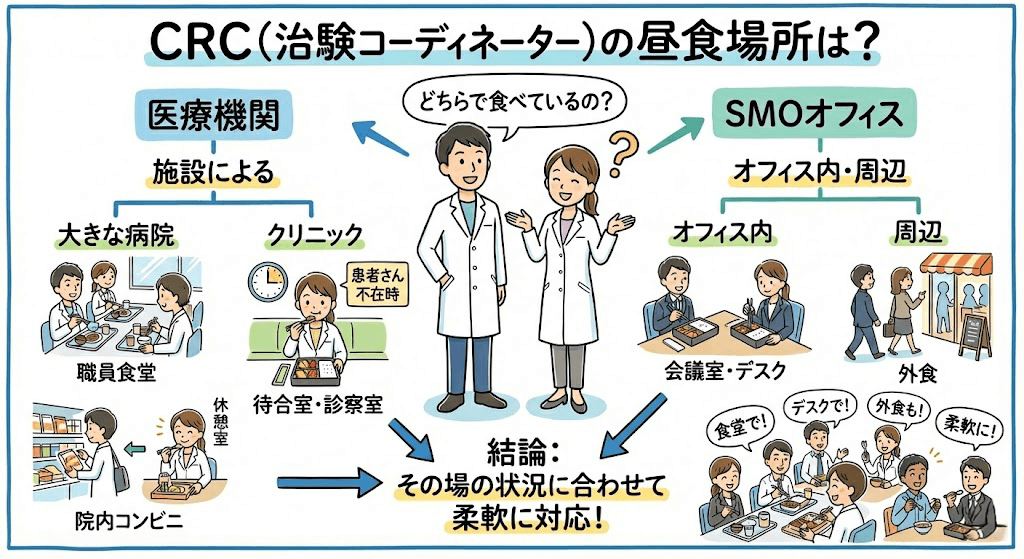

- 治験コーディネーター(CRC)は昼食をどちらで食べているんでしょうか。

- A

-

その日によります

私がこれまで担当した施設ですと、大きく4パターンとなります。

①院内で食事

院内のCRC待機室などで食事可のケースです。施設周辺にコンビニがある場合には購入したり、ない場合には持参します。

②施設周辺で外食

院内で食事不可のケースです。クリニックなど、部屋数や場所に限りがある場合、このパターンとなります。けっこうお金がかさみます・・・

③施設間移動途中で外食

午前と午後で別の施設で業務がある場合や、午前のみ施設業務で午後帰社する際、その途中で食べます。

④自宅

レアケースですが、施設と自宅が近い、かつ施設の昼休憩時間が長い場合、一旦帰宅していたこともありました。

以上、施設業務がある日の場合について書きました。

終日社内の場合には、社内で食事しています。

- Q

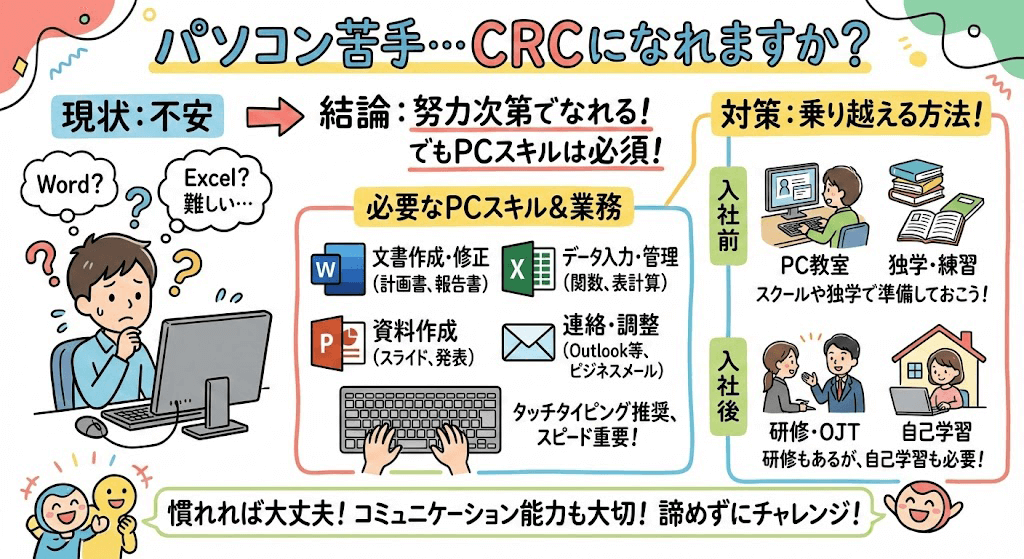

- パソコンが苦手ですが治験コーディネーターになれますか。

- A

-

最低限のパソコンスキルは必要です。

ワードやエクセルで簡単な書類を作ったり、ファイルをメールに添付して送信できるぐらいの最低限のPCスキルがあれば大丈夫なことが多いです。タイピングも人差し指でしか打てなくても良いと思います。

ただし、応募先によってはエクセルの関数を使ったり、パワーポイントでプレゼン資料を作成したりすることも多いので、入社前に少し勉強をしておくと良いと思います。

- Q

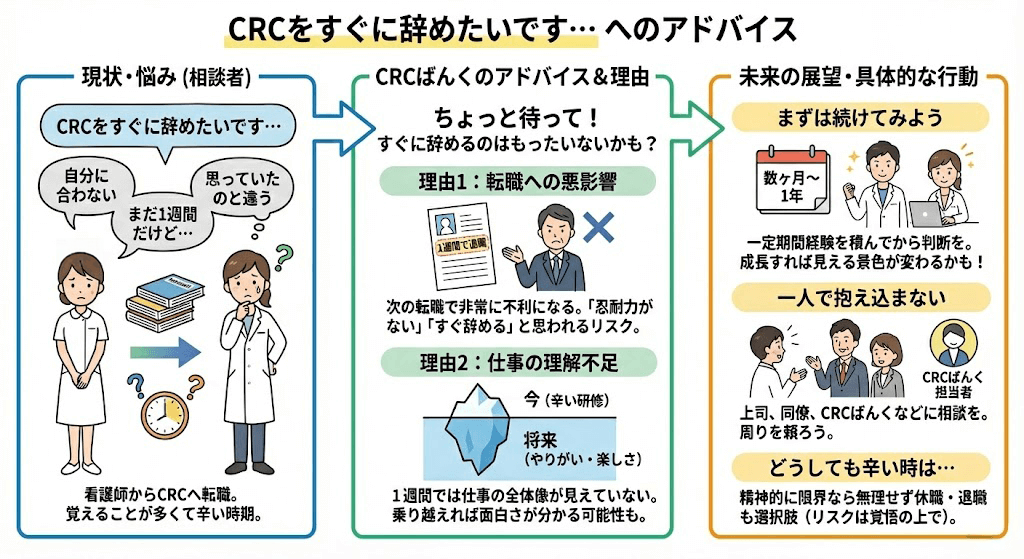

- CRCをすぐに辞めたいです…

- A

-

当然、不利になる。

嫌なことがあったら周りのせいにして逃げるタイプですか?

それとも、将来的な計画を立てて動けないタイプですか?

引っ越しなどのきちんとした理由がない限り辞めてから転職活動をすると当然、「前の職場でトラブルがあったのかな?」と思われます。

今の時代は転職も珍しくないですが、あなたのような方は転職先しても、すぐに辞めてしまうと思いますよ。

- Q

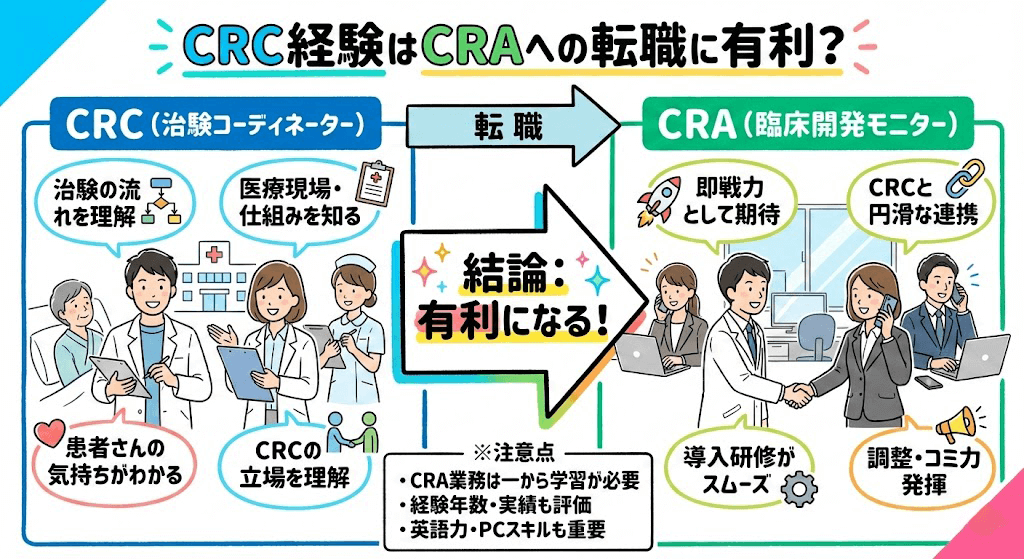

- CRCの経験があるとCRAへの転職に有利になりますか?

- A

-

CRAへ転職するために最も大切な要素は年齢が若いことです。

治験コーディネーター(CRC)経験があると、CRA(臨床開発モニター)へ転職するときに少しだけ有利になります。しかしながら、未経験からCRA(臨床開発モニター)へ転職するときに最も大切な要素は年齢が若いことです。

治験コーディネーター(CRC)として経験を積む時間があるなら、一日でも早くCRA(臨床開発モニター)として経験を積んだほうが良いと思います。そうしないとCRA(臨床開発モニター)として一人前になる年齢がどんどん高くなってしまいます。

- Q

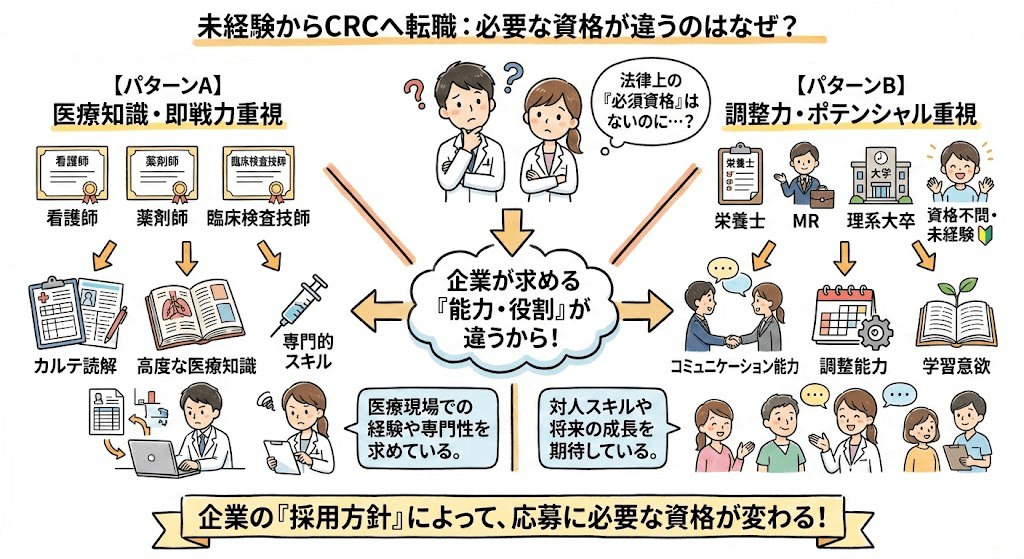

- 未経験から治験コーディネーターへ転職するときに必要な資格が違うのはなぜ?

- A

-

携わる治験の領域が異なるから

大学病院や研究所で働いている多くの治験コーディネーターは、癌経験のある看護師や、薬理の知識が豊富な薬剤師の比率が高くなっています。なぜなら、大学病院や研究センターなどで行われている治験の多くは、癌や循環器などの高難易度疾患の領域だからです。そのため、高難易度疾患の治験を多く受託しているSMOは、治験コーディネーター未経験者を採用する場合、癌や循環器などの領域の経験がある看護師を好む傾向があります。

癌領域の経験がある看護師と病院で働いたことがない栄養士が、癌領域の治験に携わるために必要になる研修のスケジュールを比較してみましょう。

・癌領域の経験がある看護師

導入研修→病院でOJTを受ける→癌の治験に携わる

・病院で働いたことがない栄養士

導入研修→カルテ研修→生活習慣病の治験が行われている病院でOJTを受ける→生活習慣病の治験に携わる→癌領域の研修を受ける→癌の治験が行われている病院でOJTを受ける→癌の治験に携わる

このように癌の経験がある看護師のほうが、病院で働いたことがない栄養士よりも早く癌領域の治験に携わることができます。

つまり、癌や希少疾患の治験を多く抱えているSMOは看護師や薬剤師の優先順位が高くなり、癌や希少疾患の治験をあまり手がけていないSMOは看護師や薬剤師の優先順位が低くなります。

そのため、治験コーディネーター未経験者が応募するために必要な資格や経験に差がでるわけです。

ちなみに、現在のアンメットメディカルニーズ(まだに有効な治療法が確立されておらず、強く望まれているが、医薬品などの開発が進んでいない治療分野における医療ニーズ)の多くは癌です。そのため、現在の治験の主流は癌領域であり、多くの治験が積極的に行われています。そのため、今後、画期的な新薬(ブロックバスター)が続々と出てくることが期待されています。

以前、主流であった生活習慣病領域については、主な新薬の開発は終わっており、今後、画期的な新薬が出る余地は少ないと言われています。現在、進行している生活習慣病のパインプラインを見ても、現在の薬効とそれほど変わらない薬が多くなっています。

よって、癌や希少疾患の治験は有害事象の発生率が高く、対応に薬理や疾患の知識が必要になるため、看護師や薬剤師が重宝されるのに対して、生活習慣病などの治験は有害事象の発生率が低く、多数の症例を効率よくたくさん集める必要があるため、看護師や薬剤師でなくても対応できるわけです。

ただし、仮に無資格であったとしても治験コーディネーターの経験が豊富にあり、勉強熱心な方であれば、高難易度疾患の治験にも携われるようになれると思います。

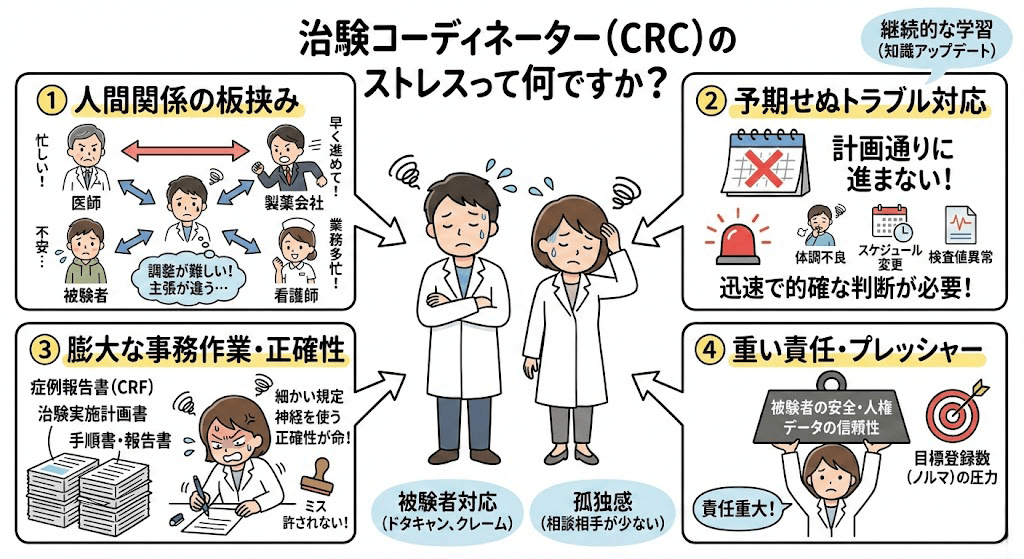

- Q

- 治験コーディネーターのストレスって何ですか?

- A

-

CRCのストレス

確かにどんな仕事にもストレスはつきものだと思います。しかし、治験コーディネーターは様々な立場の人に挟まれ、板挟みに合うことでのストレスが大きいのだと思います。

治験コーディネーターの重要な業務が、その職名の通りの調整役としての業務です。

忙しい医師に、診療業務の合間をぬって治験業務を行ってもらうため、基本的には医師にお願いをする立場に近いです。医師によっては治験業務に不平・不満を言われたり、対応の不手際を怒られたりすることもあります。

一方で、依頼者からは治験のプロトコルで定められた細かい手順の遵守が求められます。ここに関しては、医師だけでなく検査科や薬剤部との関係性も大切となります。

治験という研究ベースの手順と実臨床との間に立つことによるストレスが治験コーディネーターにはあると思います。

SMOであれば、そこに会社からのプレッシャーも加わります。

上司からは目標症例数の達成、売り上げを求められますが、症例数が増えていくと医療機関への負担は増加します。上司はその医療機関の現状を細かくは知らないため、無理な意見を押し付けられることもあります。

医療機関(医師、検査科、薬剤部)と依頼者、そして会社とそれぞれの主張の板挟みに合ってストレスを感じやすいのだと思います。

- Q

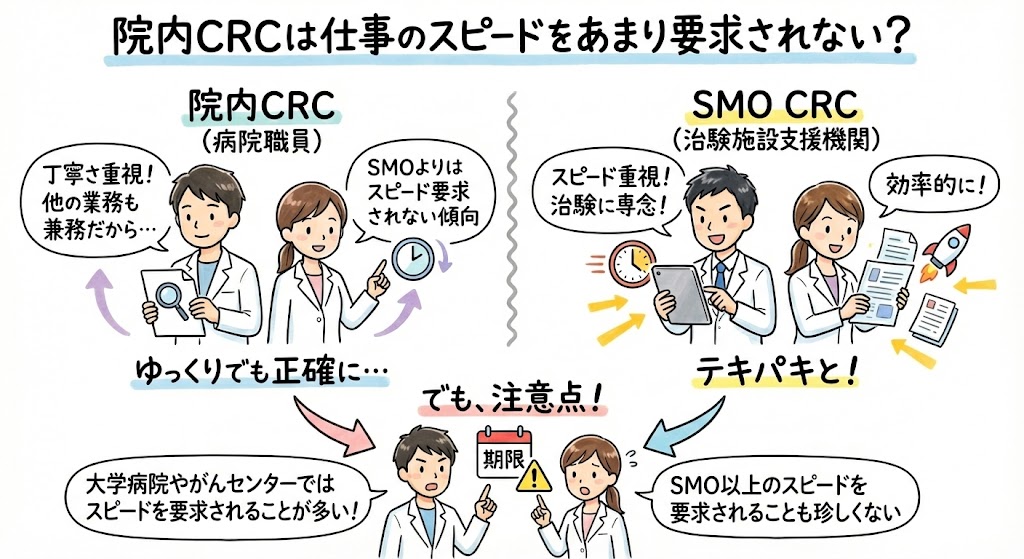

- 院内CRCは仕事のスピードをあまり要求されないのでしょうか。

- A

-

院内CRCもSMO CRCも仕事スピードはさほど変わらないように感じます。

私は院内CRC(非常勤)→SMO CRCに転職したものです。

院内CRCの場合、難易度の高い試験(急性期治験やグローバル試験、医師主導治験など)を5試験以上担当し、部署の過去5年間の売り上げ平均が常勤CRC数の増減に影響するところもあります。

最近は病院も企業と同じように仕事スピードも要求されるように感じます。

- Q

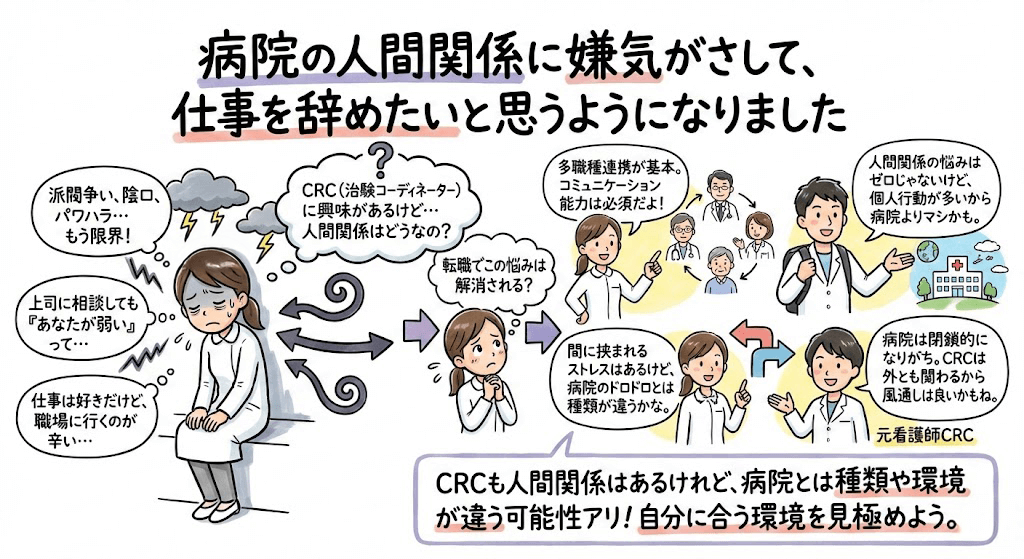

- 病院の人間関係に嫌気がさして、仕事を辞めたいと思うようになりました。

- A

-

人間関係が難しいのは、むしろ施設内

私が所属しているSMOは、人によって常駐するCRCと複数施設を担当するCRCに分かれています。というより、施設の重要度や稼働している治験数によって、常駐CRCを置く施設とそうでない施設に分けています。

ただ、施設常駐のCRCであってもSMOという組織全体や他施設の状況も気にかける必要がありますし、ヘルプに出る場合もあります。

わたしの所属しているSMOは閉鎖的、陰湿だと感じたことはありません。むしろチームとして協力し、連携することを心がけています。

人間関係ということであれば、現場である施設のスタッフとの関係性の方が大変かもしれません。医師だけでなく、院内コーディネーターや看護師、薬剤師、検査技師などの職種の人との関わりが必要です。

特に、管理者や医師が治験の了承をしていても、看護師や薬剤師、検査技師の中には余計な仕事が増えたように感じる人もいるようです。治験のための手順は煩雑なので、嫌な顔をされることもあります。

この辺りは、施設や担当スタッフによって、本当に当たり外れがあると思います。

嫌な顔をせずに快く引き受けてくださる人もいれば、面と向かって不満を言われることもあります。SMOという外部の人間なので、強く言ってくる施設に対しても下からお願いすることしかできません。

気難しい施設の場合は、仕事として割り切るしかないですね。

- Q

- 一相よりも二相や三相の治験の経験があるほうがスキルがあるとして扱われるのでしょうか。

- A

-

患者様対応の経験の差がでます。

一相ですと患者様と接することがないため、患者様対応の際に必要なスキルがつきません。というより医療資格者であれば、経験を生かせません。

そういう意味では治験コーディネーター(CRC)の重要なスキルである、患者様対応のスキルが身につかないと言えます。

よって、一相よりも二相や三相の経験があるほうが、治験コーディネーター(CRC)として経験が豊富であると言えます。個人的には一相は20代で卒業したいです。

- Q

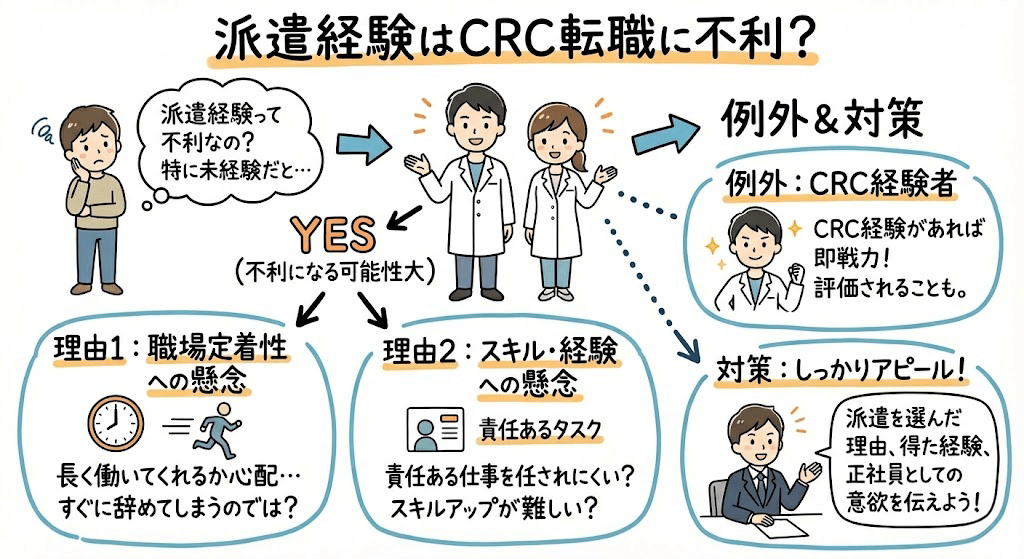

- 派遣での就業経験があると治験コーディネーターへの転職の際に不利になりますか?

- A

-

不利になると思います。

派遣で働いている人よりも正社員で働いている人のほうを世間は評価します。昔から変わりません。色々な職場を経験していることがプラスに評価してもらえることもあるでしょうが、不利になるのは間違いないと思いますよ。

- Q

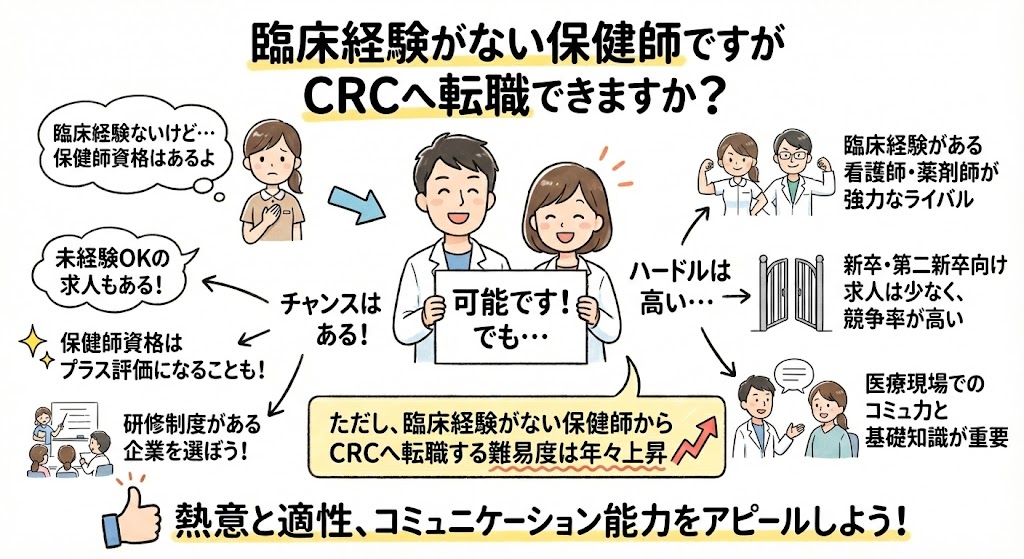

- 臨床経験がない保健師ですがCRCへ転職できますか?

- A

-

問題ないのではないでしょうか?

私も保健師からCRCへ転職したものです。転職した時は臨床経験はありませんでした。

私の場合は産業看護師として働いていたこと経験が、選考に多少は有利に影響したのかもしれません。

十分にチャンスがあると思いますので、気になる求人があった時には積極的にチャレンジされて良いと思いますよ。

- Q

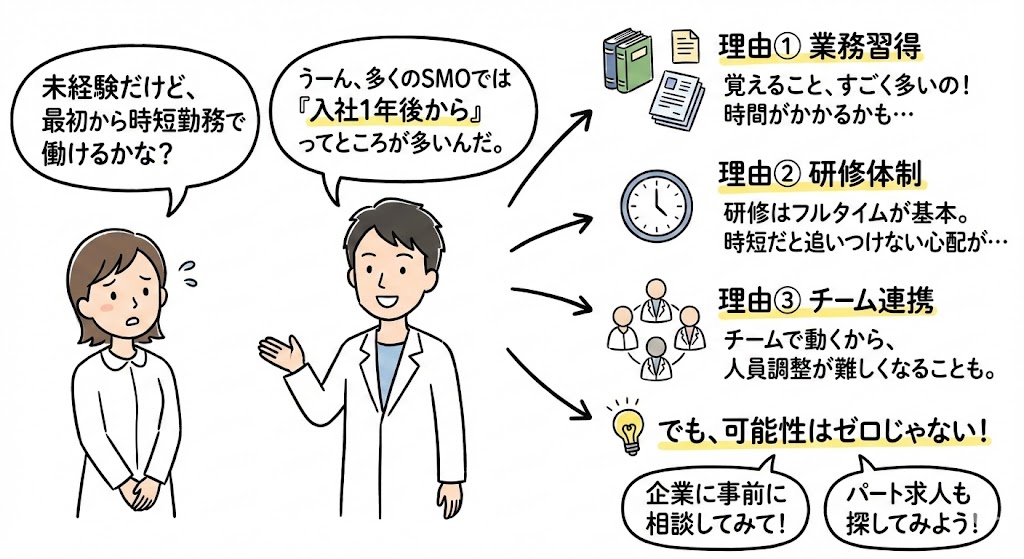

- 治験コーディネーター未経験でも時短勤務で働けますでしょうか。

- A

-

難しいと思いますが…

ご質問に書かれていたとおり、時短勤務や子どもの看護休暇などは入社してすぐには使えないところが多いと思います。はじめはパートや派遣社員等の形態で探されてみては。

ただ、フレックスタイム制であればコアタイムを守れば月単位で業務時間を調整することができます。配偶者様やご家族様とご相談され、曜日ごとに、早めに帰宅して家事、育児に当てる日、残業して仕事を頑張る日、とメリハリをつけて働くのも良いと思います。

- Q

- 現在35歳看護師です。CRCへの転職は可能でしょうか??

- A

-

年齢について

十分、可能です。

現在、某SMOで働いています。私は39歳の時に臨床検査技師から未経験でCRCになりました。

看護師を辞めて、どうしてCRCになりたいのか、面接の時に聞かれると思いますので、理由を明確に答えられれば大丈夫ですよ。

看護師としてのキャリアは、CRCになってからも無駄にはなりませんよ。

- Q

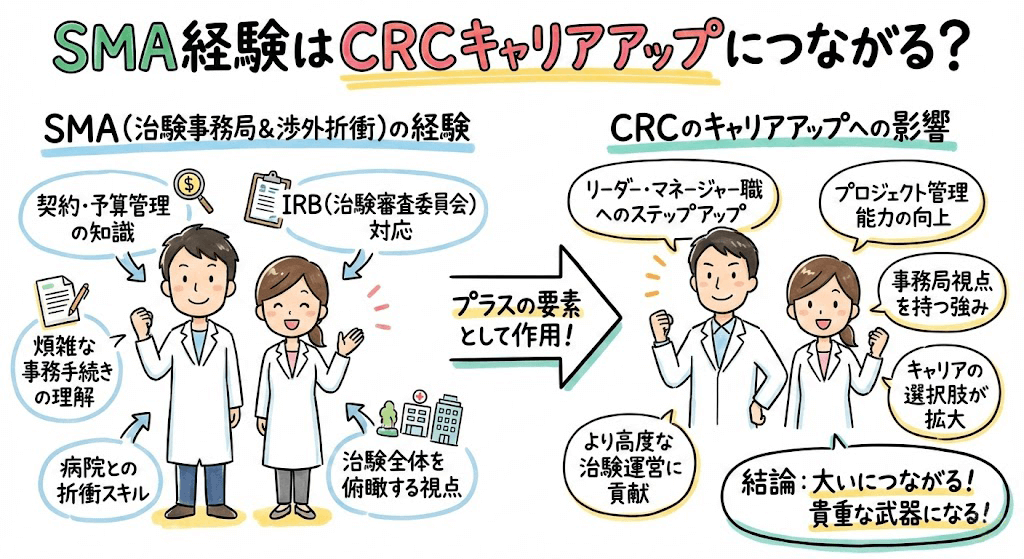

- SMAの経験はCRCのキャリアアップにつながりますか?

- A

-

キャリアアップにつながると思います。

SMAを経験されると、契約に関する知識が身についたり、請求書の発行の仕方を覚えたり、IRBの運営ができたり、議事録のまとめられるようになったりします。CRCをしているだけでは身につかない経験ができますので、キャリアアップにつながると思います。治験に関する視野を広げることができますから、CRCをするうえでも決して無駄にならないと思います。

SMAとして経験を積めば、治験文書にも詳しくなれるので、将来はQCなどへキャリアチェンジできるかもしれません。

- Q

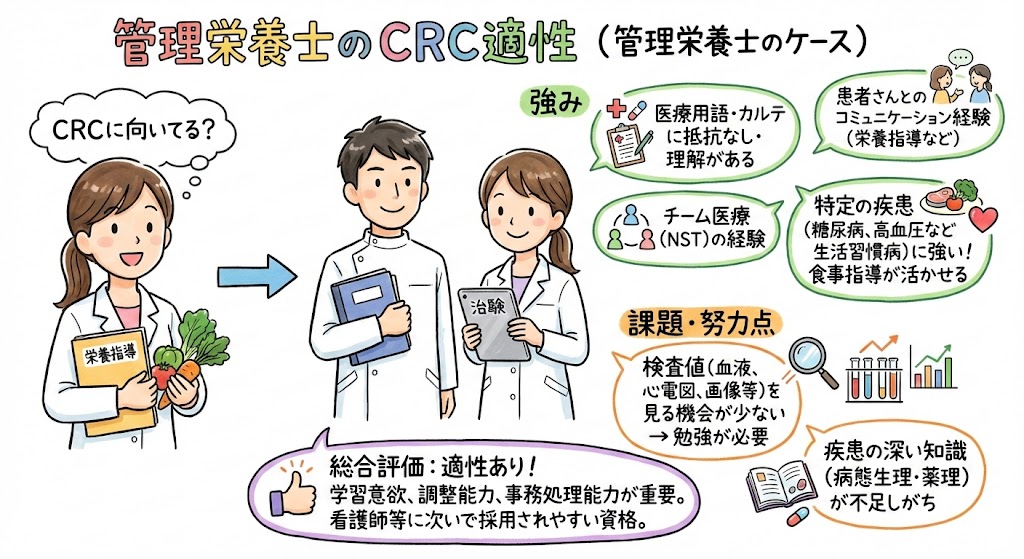

- 治験コーディネーターの適性について(管理栄養士のケース)

- A

-

治験コーディネーターに向いている栄養士について

管理栄養士からCRCへ転職して2年目です。

質問者さんは深く考えすぎだと思います。対象が食・栄養から薬・治療になっただけで、仕事内容は管理栄養士とあまり変わらないと思います。

管理栄養士以上に事務作業が多いですし、病院の担当になると給食の時のように面倒な調整業務も多いです。患者様と話す場面も時々ですがあります。目標はありますが、別にノルマ的なものはないと感じています。栄養士と変わらないです。

違いは管理栄養士よりも疾患や薬について深くまで知る必要があることです。転職して1年ぐらいは、家に帰っても勉強が必要なので、疾患や薬に興味がない人は、辛くなると思います。ですから、食への興味は必要ありませんが、薬や疾患への興味はあったほうが良いです。

労働環境や人間関係が治験コーディネーターのほうが楽なので、栄養士に興味がなかったり、労働環境が悪いのであれば、早めに転職されても良いと思います。

ただし、治験コーディネーターへの転職は看護師よりは難しいみたいです(汗、同期の看護師さんは3ヶ月で独り立ちされてました(涙

- Q

- CRCの仕事をしていて良かったこと、辛かったことをそれぞれ教えて下さい。

- A

-

CRC経験3年の看護師です。

~良かったこと~

1)自分のペースで仕事ができる

看護師と違い、仕事のスケジュールを自分で決めることができます。例えば、「今日は午前中には被験者の対応をして、午後は報告書の入力とモニターさんからのメールに回答して、時間が余ったら検査キットの準備を見直しておこう」などのように、自分が主体的に決めることができます。被験者の対応の時間を変えることはできませんが、報告書の入力を午後すぐにやるか、帰る直前にやるかは自分が決めます。検査キットの見直しはしなくても構いません。

看護師のときは、とにかくナースコールなどの急な対応に追われっぱなしで、スケジュール通りに仕事ができるときは少なくストレスもたまりっぱなしでした。治験コーディネーターは自分のペースで仕事ができるのでストレスがたまりにくいです。

他にも、治験コーディネーターは、基本的にはチームではなく個人で仕事をします。もちろん、治験コーディネーターもチームで仕事をしますが、基本的な単位は個人です。ですから、看護師のときのようにチームを常に意識する必要がないため、気がとても楽です。

2)夜勤と肉体労働がない

治験コーディネーターには夜勤がありません。夜勤がないと体調の管理がしやすくなり、体調がとても良くなります。生活のリズムが正常に戻ります。特に夜勤は患者様の体位変換やトイレ介助などが、肉体的にハードで負担が大きかったのだと改めて実感しています。

3)有給が取れる

看護師のときは有給は都市伝説でした。しかし、治験コーディネーターになってから、休みたいときに休みをとることができます。治験コーディネーターになってからは、有給をとるようになりました。もちろん、仕事が忙しいときにはとれませんが、仕事が忙しくなければ、自分の好きなときに休みが取れますから、「休みって好きなときに取れるんだ」と改めて思っています。

~辛いこと~

1)休みの日でも電話がかかってくる

治験コーディネーターは休みの日でも電話がかかってきます。例えば被験者さんから「飲む薬を間違えたかもしれないけど大丈夫でしょうか」とか、医師から「資料の場所を教えてくれ」などと、私が休みであってもお構いなしに連絡があります。

休日であっても、電話がかかっていないか、メールがきていないかを定期的にチェックしなければなりません。心身ともにリラックスしているときに着信があったりすると血圧が一気に高くなり気が重くなります。イラッとします。

2)患者様ではなく製薬会社の意向で動く

治験にはプラセボ、有害事象、検査値の非開示など、患者様(被験者様)にとってデメリットになることがたくさんあります。看護師のときは患者様の症状を少しでも良くしようと働いていましたから、患者様の症状が悪くなる処置を続けなければならないときは、良心が痛みます。

製薬会社は患者様と接することはありませんから、患者様の痛みを直接知ることはありません。「製薬会社ももう少し患者様のことを考えても良いんじゃない?」と思うこともあります。特に外資系のある製薬会社は、何を目指しているのかと疑問に思うときが多々ありました。モニターさんの性格が嫌だっただけかもしれません。

- Q

- CRCとして勤務初日までに勉強しておいた方がいいこと

- A

-

確認してみてはどうでしょうか?

私が採用してもらった際に同じ質問を人事にしたところ、どうせ最初の研修で学ぶから用語や治験の流れ等一切勉強は不要ですと言われました。実際研修が手厚く予習していったものの不要だったなと感じたので、もし人事の方に電話する機会があるのでしたら、聞いてみると良いかもしれません。

- Q

- 治験コーディネーターはどのような服装で仕事をしているのでしょうか?

- A

-

白衣とビジネスカジュアルが基本です。

・女性

通勤時はオフィスカジュアル(ジーンズやサンダルなどはのカジュアルすぎる服装は☓)

勤務時は白衣を羽織る(ナース服ではなく、医師や薬剤師が着るような長袖のコート型のもの)

・男性

通勤時はスーツ(病院が許可すればビジネスカジュアルでもOK)

勤務時は白衣を羽織る(上と同じ)

スーツは勉強会や出張時、慣れない病院を訪問する時などに着用します。

- Q

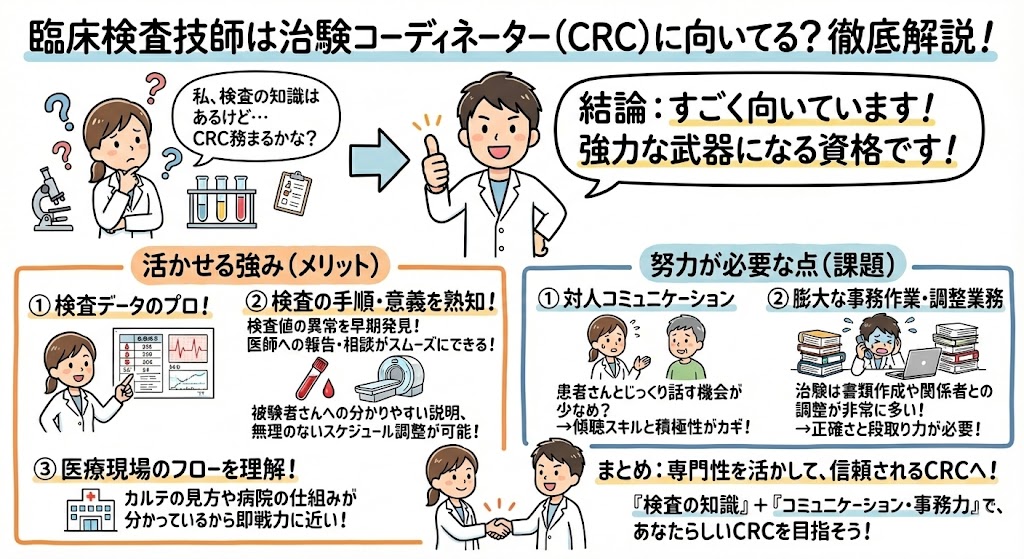

- 臨床検査技師です。治験コーディネーターに向いてるかどうかを知りたいです。

- A

-

ルーチンワークが好きかどうか

臨床検査技師からCRCへ転職したものです。臨床検査技師のときは毎日同じ仕事を繰り返す日々で、患者さんと接するのも採血のときぐらいでした。

CRCは日々様々な仕事が入ってくるため、検査技師時代の仕事の質とは違うと感じました。また、人とのコミュニケーション能力が必須ですが、さらにそこから急なトラブルに耐えられるか、スケジューリング能力があるか、などが試されるかと思います。

- Q

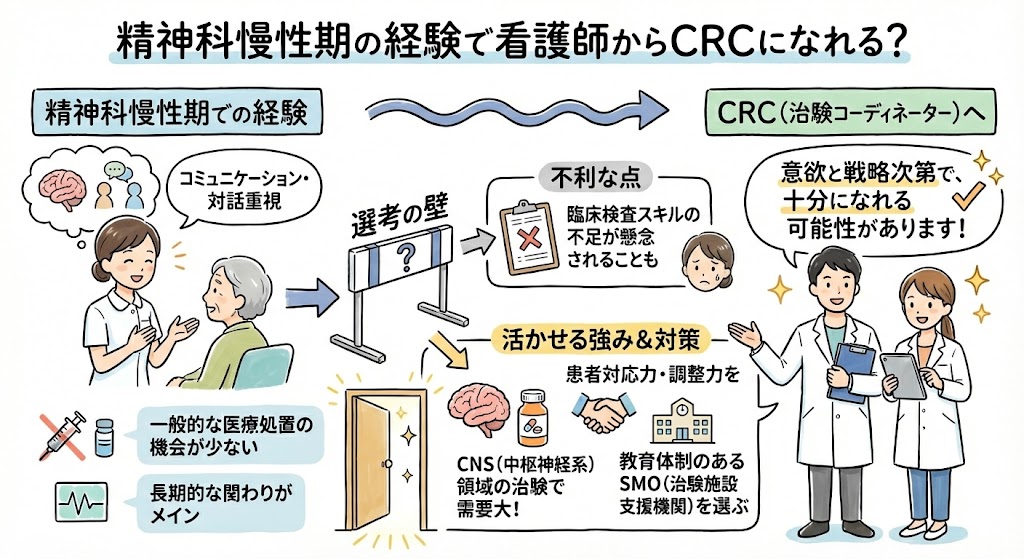

- 精神科慢性期での臨床経験で看護師からCRCになれるか?

- A

-

デメリットにはならないと思います

看護師がCRCに転職する強みは、何科で働いていたかというよりも、病院の基本的な仕組みや雰囲気が分かる、患者や医師とコミュニケーションの図り方がある程度分かる、カルテの基本的な読み方が分かる点等かと思います。

精神科領域の治験もありますので、精神科の勤務経験は重宝されるのではないでしょうか。

- Q

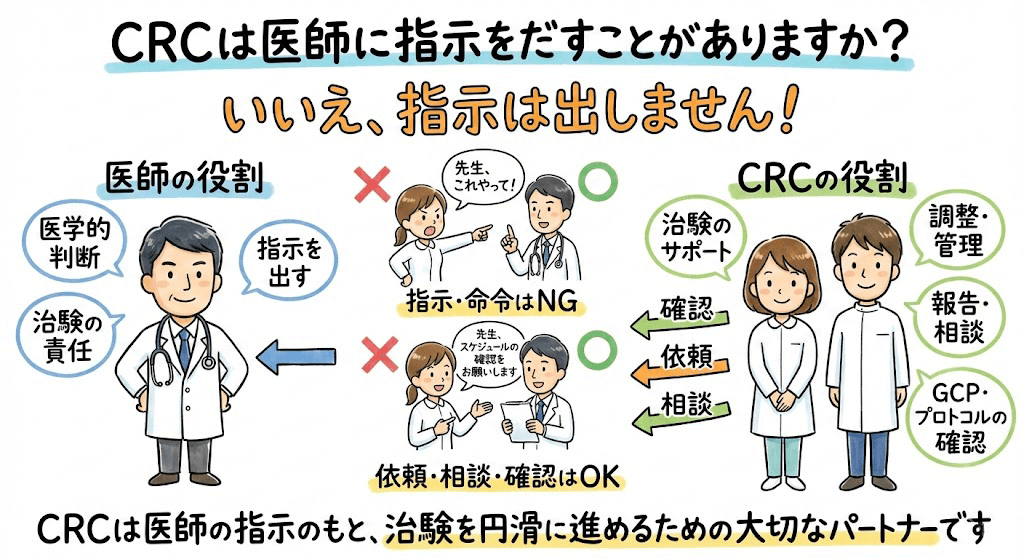

- CRCは医師に指示をだすことがありますか?

- A

-

指示を出します。

業務の実際は、医師も診察の中でいちいち治験のことを考えていたら診察が終わらないので、医師が考えることを最小限にするために、「ここにサインをしてください、こちらを選んでください。」と指示をします。しかし、記入したのは医師なので、医師の責任ということになります。

- Q

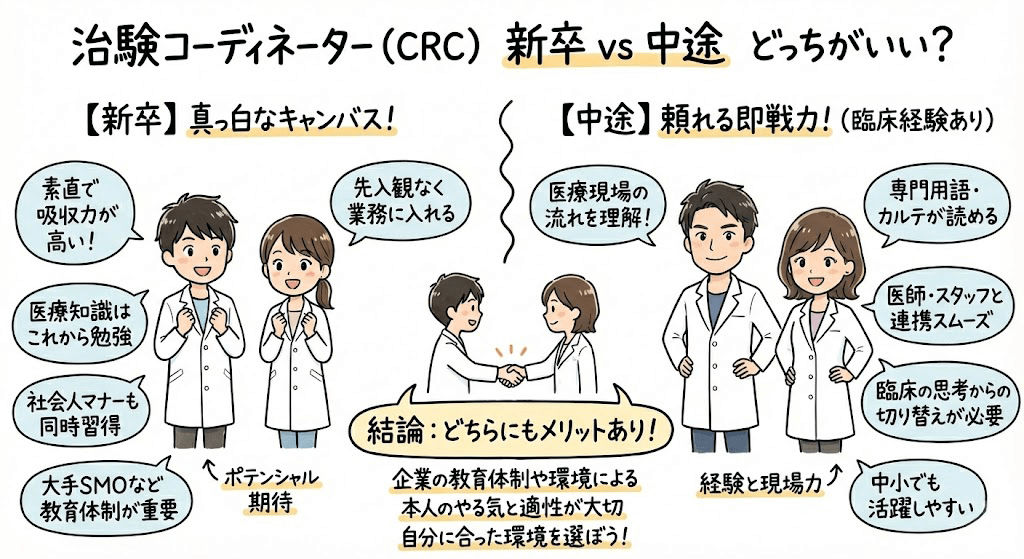

- 治験コーディネーターとして働くには新卒と中途のどちらが良いでしょうか?

- A

-

新卒でCRCになりました。

私は新卒でSMOのCRCになりましたが、個人的意見としては断然!臨床経験を積む事をオススメします。

私も検査技師免許持ちですが、CRC→臨床検査技師のハードルはかなり高いのと、私は臨床経験を経験してからCRCになるべきだった…と後悔しているクチです。

検査技師→CRCのハードルの方が低いので、一度技師をした後やはりCRCになりたい、と思うのであれば転職する方が幅は広いと思います。

- Q

- CRCと看護師・臨床検査技師の生涯年収はどちらが高いですか?

- A

-

看護師・臨床検査技師と治験コーディネーター(CRC)の生涯年収はほぼ同だと推測できます。

治験コーディネーター(CRC)としての経験が少ない20代と、管理職やパートの比率が高い50代を除いた、看護師・臨床検査技師・治験コーディネーター(CRC)の生涯年収は以下のようになっています。

-----------

治験コーディネーター(CRC)・・・2億800万円

看護師・・・1億9800万円

臨床検査技師・・・1億9600万円

-----------

こちらのデータでは、治験コーディネーター(CRC)の生涯年収は看護師よりも約1000万円、臨床検査技師より約1200万円ほど高くなっていますが、ほとんど誤差の範囲内だと思われます。よって、看護師や臨床検査技師と治験コーディネーター(CRC)の生涯年収はほぼ同じだと推測できます。

以下は看護師や臨床検査技師と治験コーディネーター(CRC)の生涯年収はほぼ同じだと思われる根拠

----------

<30代>

CRC・・・4780万円(478万×10)

看護師・・・4750万円(475万×10)

臨床検査技師・・・4510万円(451万×10)

<40代>

CRC・・・5620万円(562万×10)

看護師・・・5150万円(515万×10)

臨床検査技師・・・5300万円(530万×10)

-----------

30代と40代の平均年収を足すと以下になります。

-----------

<30代+40代>

CRC・・・1億400万円(4780万+5620万)

看護師・・・9900万円(4750万+5150万)

臨床検査技師・・・9800万円(4510万+5300万)

-----------

30代と40代の平均年収を足した金額を2倍すると以下になります。

-----------

<(30代+40代)×2>

CRC・・・2億800万円(1億400万×2)

看護師・・・1億9800万円(9900万×2)

臨床検査技師・・・1億9600万円(9800万×2)

-----------

※CRCはCRCばんくの調査、看護師と臨床検査技師は2018年の賃金構造基本統計調査より算出

- Q

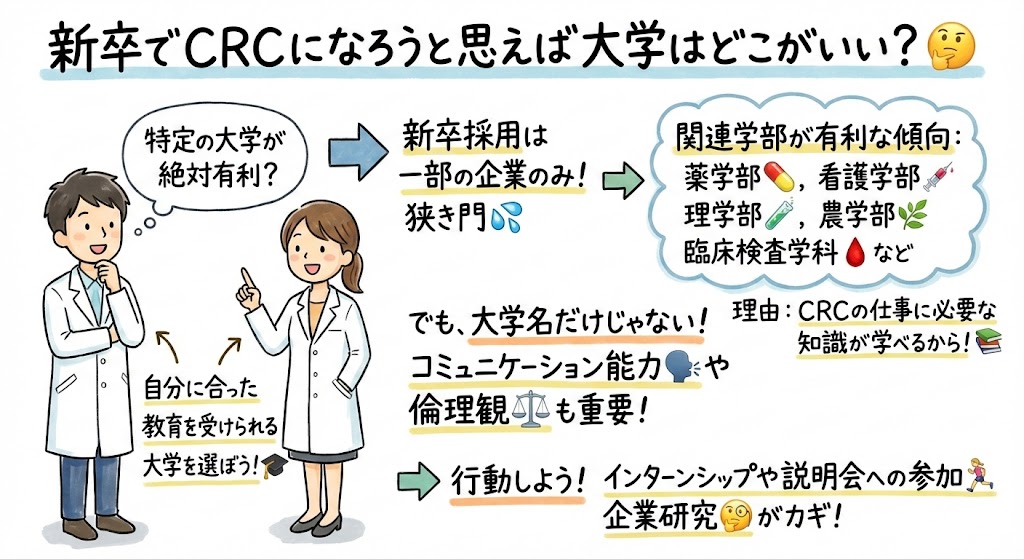

- 新卒でCRCになろうと思えば大学はどこがいい?

- A

-

京都大学、岡山大学、鳥取大学の理学系(薬学、看護、生物、生命科学、化学など)があります。

京都大学、岡山大学、鳥取大学の理学系(薬学、看護、生物、生命科学、化学など)でしたら、新卒でCRCになることができます。

薬剤師や看護師を目指されないなら、生物や化学などの一般的な理学部をお選びになると良いと思います。

- Q

- CRC認定の資格手当の金額を教えて下さい。

- A

-

CRC認定の資格手当の金額は3000~5000円/月前後が多いです。

まず、CRC認定資格の種類ですが、「日本SMO協会公認CRC」と「日本臨床薬理学会認定CRC」の2つが有名です。他には癌の治験の専門性の向上を目指した「日本癌治療学会 認定CRC」や、GCPを十分に理解している証明になる「JSCTR認定 GCPパスポート」などが知られています。

以下の記事でも詳しく解説しています。

https://crc-bank.com/crcnoshikaku

(治験コーディネーター(CRC)の資格)

https://cra-bank.com/cranoshikaku

(CRA(臨床開発モニター)の資格)

そして、上記のようなCRC認定資格を取得された方について、一部のSMOや病院では3000~5000円/月の手当を支給しています。

例えば、SMO大手のEPLinkは3000~5000円前後/月相当が月給に加算されます。他にも、シミックヘルスケア・インスティテュートは3000円前後/月、SMO中堅のクリニカルサポートは2000円前後/月、小規模SMOのプログレスは20000円前後/月、セーマは5000円前後/月、東北薬理研は5000円前後/月、ファルマは3000円前後/月を支給しています。

また、CRC認定資格を受験するときには、1~2万円前後の受検料がかかります。そして、更新するときにも更新料がかかります。ですから、CRC認定資格の手当以外に受験料や更新料の費用も合わせて補助している病院やSMOも多く存在しています。

CRC認定資格を取得すれば、手当ももらえて、治験コーディネーター(CRC)の知識も増えますから、一粒で二度おいしいと言えます。

ただし、すでにCRC認定資格をお持ちの方は、働き始める前に資格の手当の有無と金額を確認されることをお勧めさせていただきます。

なぜなら、CRC認定資格の種類によって、手当の金額が変わったり、もらえなかったりする病院やSMOがあるからです。例えば、日本臨床薬理学会認定CRCを所持されていても、所属されている病院やSMOが日本SMO協会公認CRCの取得者のみにCRC認定資格の手当を支給している場合、残念ながら資格手当をもらうことができません。更新料も同じです。

CRC認定の資格手当がないSMOや病院が多く存在していることや、後日に資格手当がなくなる場合があることも知っておきましょう。

- Q

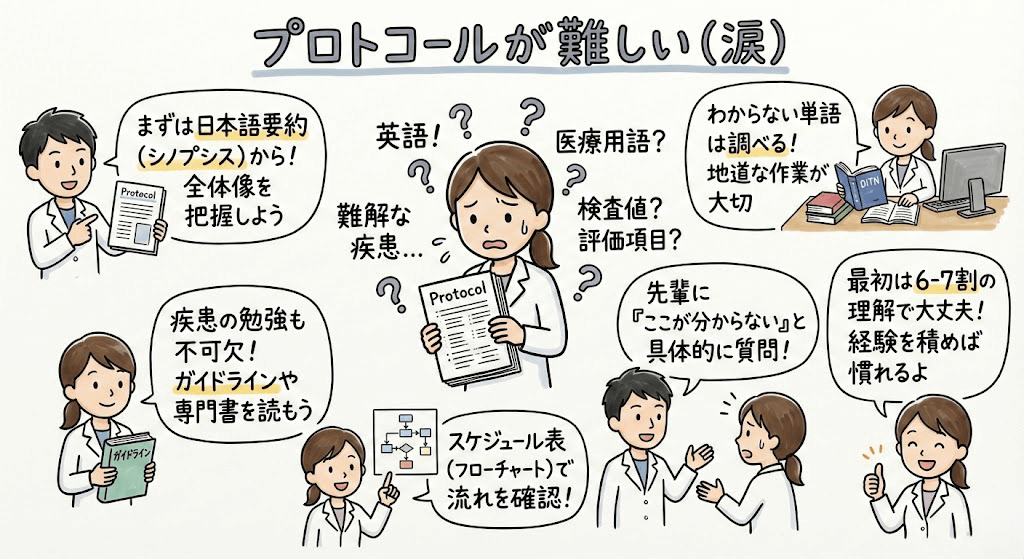

- プロトコールが難しい(涙

- A

-

千里の道も一歩から

半年前にCRCに転職した元臨床心理士です。

私も精神科しか経験していなかったので、CRCになって様々な領域に携わるようになり、試験ごとのプロトコル読解が非常に大変であること、共感致します。

いろいろと半年間、試行錯誤してやってみた結果ですが、専門的な知識を覚えて教科書や参考書を揃えたり、専門書を読破しようとするよりも、やはりプロトコルを繰り返し読んで、分からない単語を1つ1つ調べていくことが攻略のコツであると感じます。

分からない単語を見つけては(ネットでも良いので)調べ、また分からない単語が出てきたら調べ、それを繰り返していって、この文章は何を言いたいのかを説明できた時に理解へと繋がります。

また、プロトコルは全てを覚えるのではなく、①優先順位をつけて覚えること(例えば、主要評価項目や選択・除外基準など)、②分かるという自信がないときは、プロトコルに立ち返って良いということを念頭に置いておきましょう。

それでもまだ、プロトコルなんて半分程度しか理解できません。あとは、IMやSUMなどで依頼者の説明を聞いたり、実際に試験に携わっていくことで理解できる範囲が増えていきます。

なので、プロトコルを見て「なんだこれ、わからない!」というのは、よっぽど前職と親和性がない限り、みんなスタートラインは同じです。地道に地道にやっていきましょう ^^) _旦~~

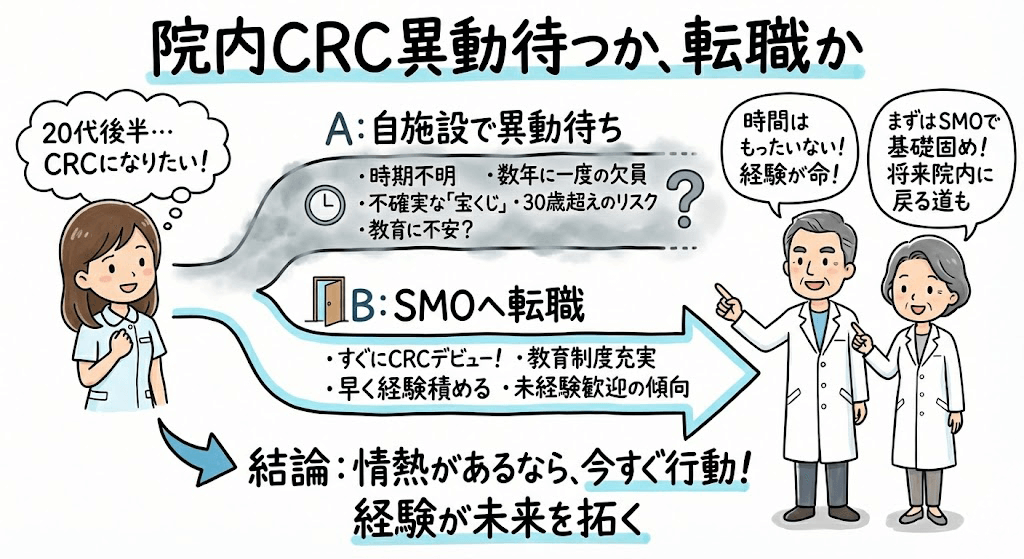

- Q

- 院内CRC異動待つか、転職か

- A

-

その異動願いが通る可能性はどれぐらいあるのでしょうか?

がんセンターで院内CRCとして働いています。看護師免許を持っています。

CRCとして働きたいなら、いつ叶うか分からない異動を待たれるより転職に踏み切られるのが現実的な選択だと思います。

今の病院で院内CRCとして働きたいなら異動を待たれても良いと思いますが、今までに看護師から院内CRCへ異動願いが叶って異動できている人がいる場合に限ると思います。個人的な意見としては、希望したからと言って部署の都合を無視して異動できないと思います。

私は自分の意思に関係なく、今の部署に異動になりました。異動になった理由は私の部署の都合もあったようですが、主に私の経験してきかことから決まったと聞いています。そして、上司からは数年後には再び病棟に戻る可能性があると言われています。

また、大学病院でCRC経験を積めれば後の選択肢も広がると思っていらっしゃるようですが、どのように広がるのか私には想像できませんでした。仮に大学病院でCRCとして働けた場合、10年後にどのような選択肢があるのでしょうか。私は大学病院ではありませんが、選択肢が広がっていると感じたことはありません。今後もCRCを続けて、がんの治験が減ってきたら病棟に戻るつもりです。

院内CRCとして働きたいのか、CRCとして働きたいのか、ご自身の方向性が整理できていないだけのように見えます。もし、CRCとして働きたいなら転職されたほうが良いように思います。大学病院もがんセンターもCRCとしてやることに違いはないと思います。

- Q

- TOEIC取得はCRCになるときに強みになりますか

- A

-

TOEICがあればCRCとしてさらに活躍できるかも

看護師からCRCになりました。私は学生のときにTOEICを受けたことがあり、そのときの点数は550点ぐらいだったと思います。

CRCの仕事をしているときに、英語力がもっとあれば良いのにと感じることはたくさんありますから、TOEICを勉強されたことはCRCになったあとも無駄にはならないと思います。

ただ、公式でも回答されているとおり、中途採用でSMOを受けるためにTOEICを勉強するのは私も遠回りだと思います。TOEICがなくてもCRCについてきちんと調べた後に応募されれば、どこかのSMOから内定をもらうことはできると思います。

- Q

- CRCへ転職する前にブランク期間を作ると選考が不利になりますか?

- A

-

CRCへの転職はなかなか難しい。

ブランク期間は仕事をされないんですよね。CRCへの転職は看護師と比べてなかなか難しいと思います。CRCへなれない可能性もありますし、CRCの募集が少ないかもしれません。無職の期間が長引くほど焦って、変な求人にひっかかってしまう・・。

ブランク期間があるとCRCへの転職に不利になるんじゃないかと個人的には思います。

私もCRCになりたくて退職してから応募したんですけど、いろいろあって今は看護師に戻っています。CRCの内定ももらったんですけど、給与が低くて・・。もう少しきちんと準備してから本命のところへ応募すれば良かったと少し後悔しています。

- Q

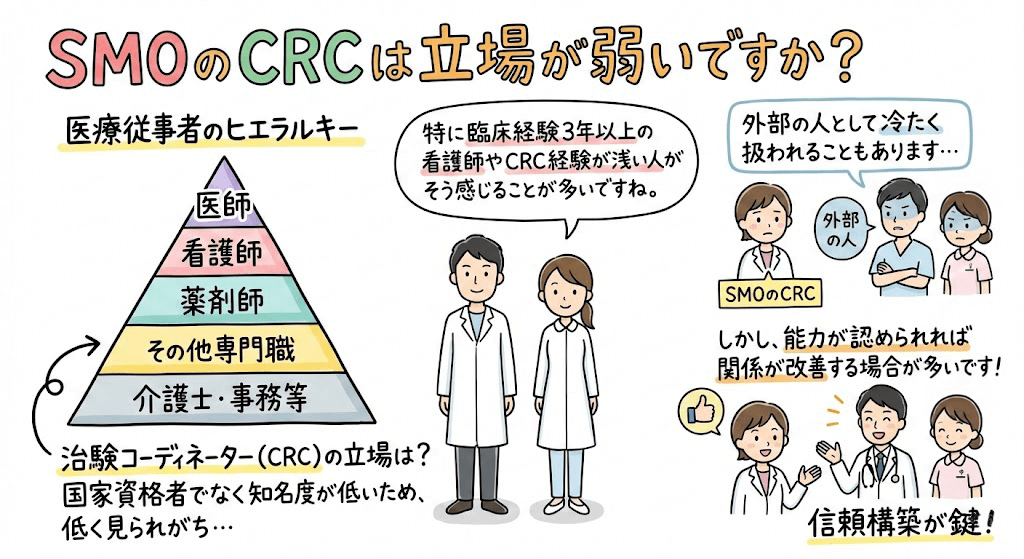

- SMOのCRCは立場が弱いですか?

- A

-

治験コーディネーター(CRC)は所属が病院・SMOのどちらであっても、看護師や薬剤師より立場が弱いと思われます。

病院によって違いますが、主な医療従事者のヒエラルキー(序列)は高い順から以下のようになると思います。

------------

1)医師

2)看護師

3)薬剤師

4)臨床検査技師、管理栄養士、臨床工学技士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士など

→治験コーディネーター(CRC)はココ

5)介護士、看護助手、医療事務

------------

看護師と薬剤師のどちらが高いかは意見が分かれると思いますが、「薬剤師は頭が良くて尊敬されているが、数が多くて発言力の強い看護師には敵わない」という声が多いです。

治験コーディネーター(CRC)の位置は4)、もしくは4)と5)の間という声が多いです。SMO・院内CRCのどちらであっても大きな差は見られません。

治験コーディネーター(CRC)の立場が弱い主な理由は「国家資格者でないから」だと思います。治験コーディネーター(CRC)の仕事は国家資格がなくても携わることができるため、国家資格の種類によってヒエラルキーが決まる病院内ではどうしても低く見られやすくなります。

治験コーディネーター(CRC)が薬剤師や看護師などの資格を所持していても、周囲の医療従事者に伝える機会は多くありません。また、治験コーディネーター(CRC)の資格が国家資格になる可能性は現時点では低そうです。

他の理由として「知名度が低いから」「裏方だから」という声もしばしば聞かれます。

治験コーディネーター(CRC)と会ったことがない医療従事者は現在でも多くいらっしゃるため、治験コーディネーター(CRC)を見たときに「何をやっているか分からない謎の人」と思われやすいです。また、治験コーディネーター(CRC)の業務は裏で調整を行ったり事務をしていることが多いため黒子のような存在と言えます。目立たない黒子は立場が高くなりにくいです。

他にも、SMOに所属している治験コーディネーター(CRC)は病院の外部の人のためぞんざいな扱いを受けやすいという声も聞かれます。

■治験コーディネーター(CRC)を立場が低いと感じる人の多くは臨床経験3年以上の看護師

SMOの治験コーディネーター(CRC)の立場が低いと感じる人は主に、治験コーディネーター(CRC)になって日の浅い看護師です。臨床検査技師や管理栄養士、薬剤師などが同じように思うことは看護師よりも全然少ないようです。

治験コーディネーター(CRC)になって日が浅いうちは、周囲から頼りにされることは少ないです。看護師として数年の経験を積み周りから頼られていたときと比べた結果、「治験コーディネーター(CRC)の立場は看護師より低いなあ」と強く思ってしまうようです。その証拠に治験コーディネーター(CRC)として一人前になる頃には、そのような不満はかなり減少している方が多いです。

つまり、バリバリと現場の一線で仕事をされていた看護師が治験コーディネーター(CRC)になって右も左も分からず無力感を感じるときに、治験コーディネーター(CRC)の立場の低さを強く感じると言えそうです。

■「外部の人だからぞんざいな扱いを受ける」は誤解であることも多い

SMOの治験コーディネーター(CRC)が外部の人という理由で冷たく扱われてしまうときもあれば、逆に丁寧に扱われることもあります。こちらの記事をご覧になっている医療従事者様は、外部の人に必ず冷たく接されていますでしょうか? 逆に丁寧に接するときもあるのではないでしょうか?

冷たく扱われていると感じる治験コーディネーター(CRC)の多くは治験コーディネーター(CRC)になって日が浅い人です。治験の専門家だと期待していたら何を聞いても「上に確認して後から返答します」では、冷たく扱われても仕方がありません。実際に治験コーディネーター(CRC)になって一人前になる頃には、外部の人間という理由で冷たく扱われると感じることは大きく減ります。

治験に不慣れな施設で、何でも熟知し、常に的確な対応ができる治験コーディネーター(CRC)であれば、先生や周囲から一目置かれる存在として扱われることが一般的です。

つまり、外部の人だからぞんざいな扱いを受けるというより、治験コーディネーター(CRC)としての能力が低く周囲から頼りにされないためぞんざいな扱いを受けるというのが事実のようです。

ただし、SMOの治験コーディネーター(CRC)は病院の外部の人ですから、病院で働く医療従事者への配慮が重要であることに変わりはありません。

- Q

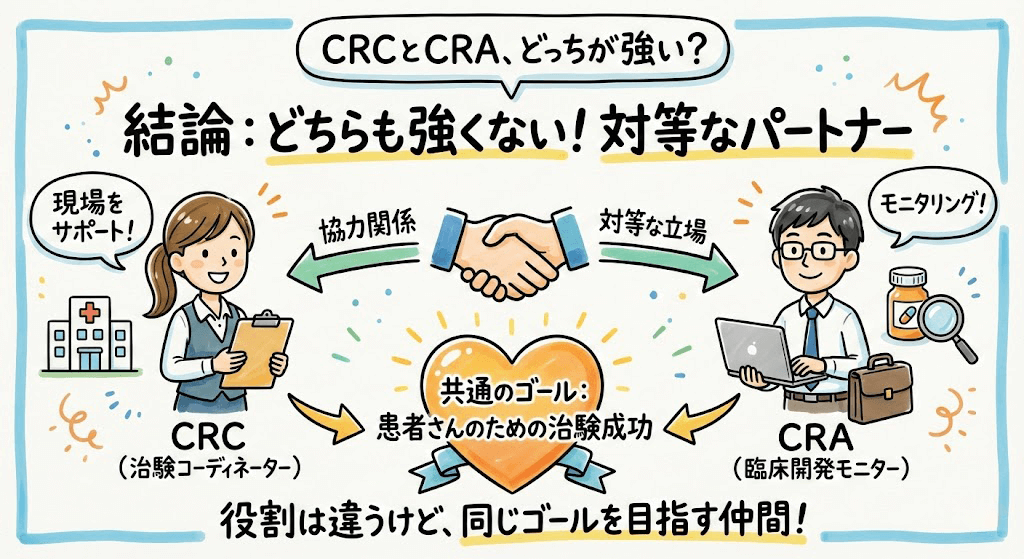

- CRCとCRAのどちらの立場が強いのでしょうか。

- A

-

CRCとCRAは二人で一人?

CRCとCRAのどちらかの立場が強いということはないと思います。

CRAは別の会社の人になるのですが、試験において困ったことがあったときに真っ先に連絡をとる相手になりますから、良い相談相手といったところでしょうか。特に試験を立ち上げているときは一日に何回も連絡を取りますから、自然と親しくなっていきます。

CRCとCRAは二人で一人と言っても良いと思いますよ。

- Q

- 退職して2~3ヶ月のんびりしたいです。入社日は調整できますか?

- A

-

それも良いと思います。

退職後ゆっくりしたい、分かります。

私は同期が沢山いる方が心強かったので4月入社にこだわりましたが、人手不足のため、逆に言えば選り好みしなければいつでも求人はあります。

ブランク期間に何をしていたか面接などで聞かれると思いますので、しっかり答えられるよう準備すればそれほど問題はないのかなと思います。

嘘はダメですが、前職で体調を崩した、家族の調子が悪い、留学…など、いろんな理由でブランクがある方をみてきました。

- Q

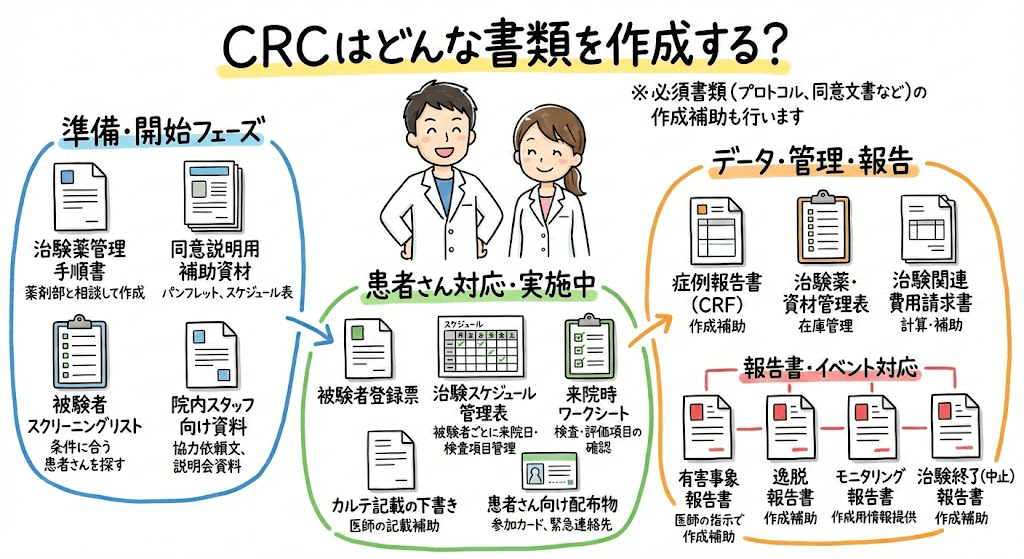

- CRCはどんな書類を作成する?

- A

-

CRCは、治験上必要な情報を集約するための様々の資料を作成します。

CRC3年目です。

CRCは、臨床試験の報告書(症例報告書)を最終的に作成するにあたり、患者の検査データや、副作用など、収集したデータを集約するための様々な書類があります。

---------

・調査票:製薬会社(依頼者)から試験の紹介があったとき、担当する施設に必要な検査機器があるか、候補者が何人いるかなどを事前に調査するシートです。

・スタートアップミーティング資料:医師やスタッフ向けに行う説明会で使う資料をCRCが補足するために作成することもあります。

・同意説明文書:依頼者から提供された同意説明文書を、施設の運用に則って記載整備を行います。

・統一書式:治験開始~終了まで使用する治験のフォーマット書式です。この書式に沿って治験審査委員会で報告します。主に医師が作成しますが、CRCが作成補助を行います。

・ワークシート:症例報告書を作成するため、各Visitで必要な検査を実施したか、検査値はいくつだったか、併用薬や有害事象はあったか等を取りまとめるシートです。

・原資料特定リスト:原データの所在を示すリストです。

・プロセスシート:治験がALCOAに従って行われていることを示すため、プロセスの全体像をまとめたシートです。

・精度管理/温度管理記録:検査機器が試験で求められている頻度で点検されているか、治験薬は決まった温度で保管されているかなどを記録するためのシートです。

---------

これでも上に挙げたものはほんの一部です(汗)。

治験は被験者の安全を守り、科学的な質を目指すため、対応した事柄は正確に記録へ残すことが求められます。なので、多くの書類が発生するんですね。ただ、統一書式や依頼者提供の書式があるため、白紙から作る書類はそれほど多くありませんので安心してくださいね。

- Q

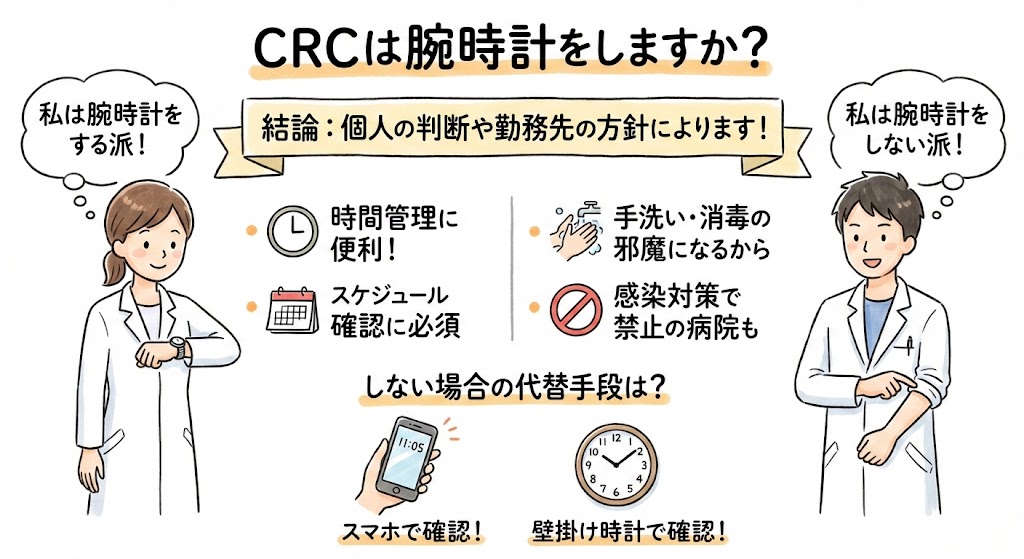

- CRCは腕時計をしますか?

- A

-

TPOに応じた腕時計ならOK

こんにちは。CRC3年目です。

腕時計についての質問について回答いたします。

まず、CRCは腕時計を付けている方が多いです。アップルウォッチなどを含むスマートウォッチ、針が付いているもの様々で、TPOに応じた腕時計(装飾がたくさんついているもの、派手なカラー等ではない腕時計)であれば概ね問題ないかと思われます。

また、医療機関は清潔・不潔に非常に敏感です。そのため、シンプルな腕時計であっても汚れが目立ったりすることは避けましょう。

また、腕時計が無い場合ですが、SMOの場合は会社から社用携帯を支給されることもありますので、社用携帯から時刻を確認したりします。院内の時計でもよいのですが、たまに電池切れや遅延などを起こしている場合、バイタルや採血の正確な時間が確認できず、欠測となってしまうこともあるので、信頼のおける電子時計が望ましいでしょう。

いかがでしたでしょうか?参考になれば幸いです。

また何か気になることがありましたら、いつでも質問してくださいね。

- Q

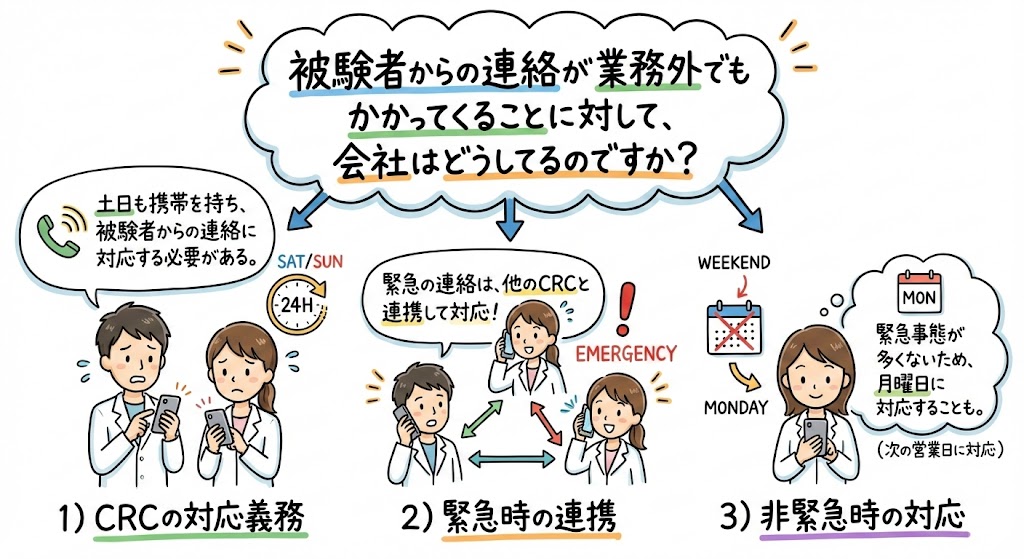

- 被験者からの連絡が業務外でもかかってくることに対して、会社はどうしてるのですか?

- A

-

土日でも携帯を常に意識してしまいます。

どうしてもCRCは社内用携帯は気にしてしまいます。

それは土日だけではなく営業時間外でも重要なメールや電話がないか確認するために気にしてしまいます。プライベート内でも常に気にしているので、それがストレスで辞めてしまう人もいるようですが、慣れてくると思います。

試験ごとによりますが、本当になにも連絡がない試験はありますが、症例数が多い試験だとその分被験者さんから連絡は来たりします。

ただ、ほとんどが緊急を要さない連絡なので、土日連絡が入っても月曜日に連絡を返したりするようにしています。

- Q

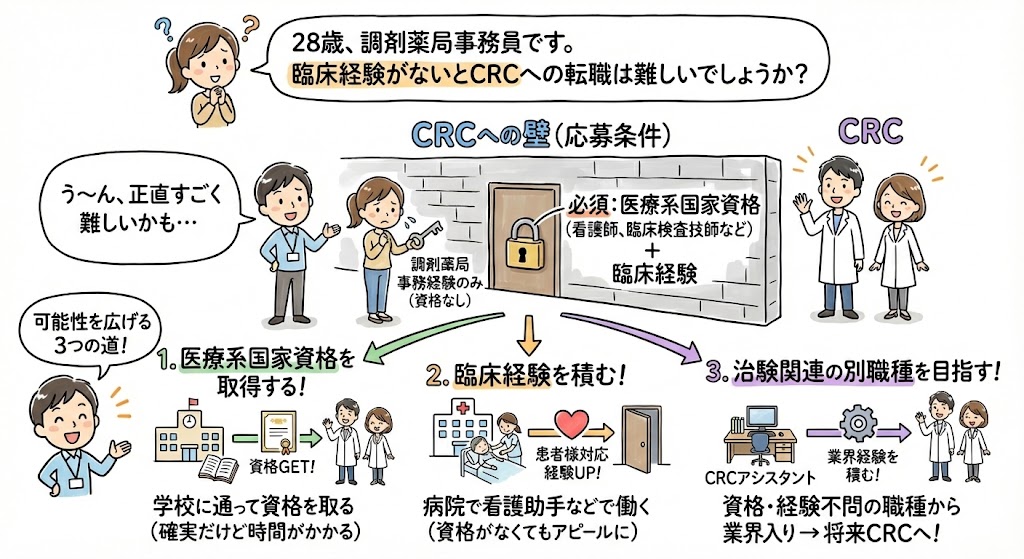

- 28歳、調剤薬局事務員です。臨床経験がないとCRCへの転職は難しいでしょうか

- A

-

資格の有無はプラスアルファで

CRC3年目です。

色々疑問点や不安な点多いようなので整理してみますね。

・臨床経験がないと転職は難しいか?

⇒臨床経験ありと比較した場合に難易度は上がりますが、可能性は0ではないと考えます。ご年齢を鑑みても、法律的・医療的な知識は入社してからもで身につくので、資格の有無はプラスアルファです。私が採用する立場であれば、なぜ専門的に薬や患者に関わりたくなったのか、それは登録販売員では達成できないことなのかなど動機が気になります。

・現在所持している資格は、栄養科の短大を卒業しているので、栄養士の資格を所持しています。しかし、栄養士としての経験は皆無です。その他、普通運転免許(MTも可)と日商PC検定 文書作成3級、データ活用2級を所持していますが、これは考慮されないレベルのものと思っています。

⇒私も地方住みですが、1時間近い施設移動は日常茶飯事です。長距離移動・長時間運転が毎日続くため、継続的な通勤が可能かどうか問われるかと思います。

・無資格未経験可のアシスタントとして2ヶ月、キャリアアップ可の記載がある契約社員の求人も出ており、そちらへ応募した方が現実的であるかなと考えております。

⇒同感です。

・ただ、契約社員の求人も私の住む地方で無資格未経験応募可の中では、給与面の条件が良いです。にもかかわらず、定期的に募集が出ているようなので、「無資格未経験」の額面通りではなく、ある程度以上の臨床経験や知識がある、あるいは大手で働いていてもおかしくないレベルのスペックの方でないと、採用は難しいのかな、と考えてしまいます。

⇒無資格未経験でも採用されることはありますが、入社時にトレーニングや研修制度が充実しているか、自己研鑽の時間をどれだけ捻出できるか予め見ておくとよいかと思います。定期的に募集が出ているのはどこのSMOでも同じで、慢性的に人手不足を抱えている業界です。半年~1年くらいやってみて、前の職種に戻る人も少なくありません。

CRCに興味を持って以来、登録販売者の試験勉強をしながら、検査項目の読み方、基礎的な薬理学、一応専門分野である臨床栄養をテキストを少しずつ読む程度をしています。

薬理学に関しては、職場の薬剤師さんにテキストを借りたりオススメしてもらったりしています。

⇒採用面接時にPRになるかと思います。

- Q

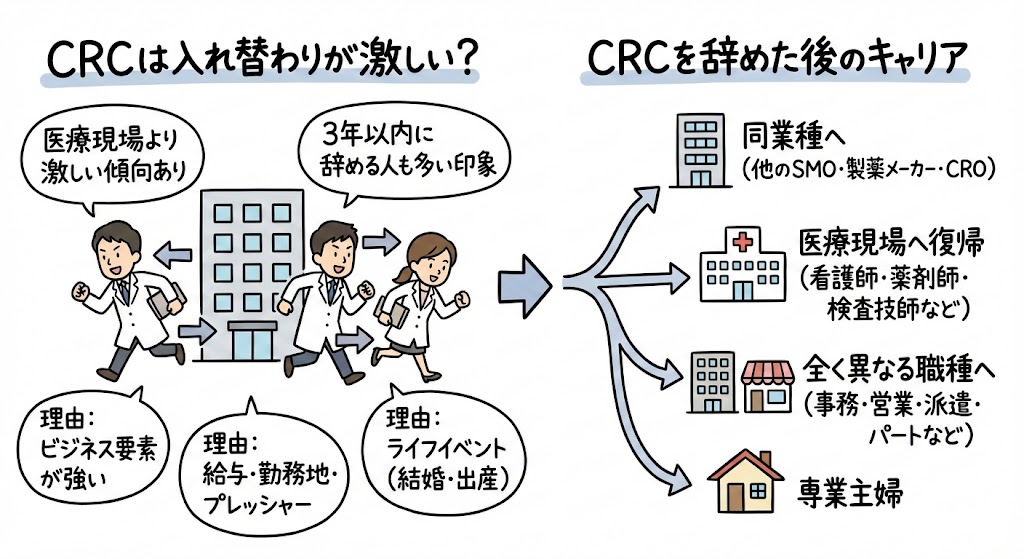

- CRCは入れ替わりが激しいでしょうか?CRCを辞めた後のキャリアを教えてください。

- A

-

十数年継続している人は稀

CRC3年目です。

CRC業界が入れ替わりが激しいのは本当です。私の周囲でも1年間で何人も辞めています。それは個人の理由であったり、仕方のない事情であったりします。以下に例を挙げますね。

・入社してすぐに辞める人

これはどの業界でもそうかと思いますが、「思っていたのと違う」ため辞めるタイプです。CRCは患者とコミュニケーションを取りながら創薬に携われることが注目されがちですが、その実は事務作業が6割以上です。企業研究が十分でない人が辞めていきます。

・前の仕事に戻りたくなり辞める人

上記に関連しますが、転職組は入社後のギャップを感じたあと、前職の方がマシとして辞める人がいます。その理由はCRCが看護師等と違い国家資格ではないこと、患者さんと接する時間が前職より短くなったこと、業務量に比例して給料が安いことなどを理由にしている声をよく聞きます。

・ライフイベントとともに辞める人

新卒・転職して入るCRCは若い女性が多いです。そのため、結婚・妊娠・出産・パートナーの転勤などを契機に離職するケースがあります。

・キャリアビジョンが見えなくて辞める人

CRCは平社員でも多忙のため、役職がついた人は倍以上に忙しくされています。そのため、昇進したくない人が一定数いるわけですが、そうすると昇給する機会もなくなり、次第に「いつまでこの仕事をこの給料で続けていけばいいのか」と将来的なビジョンが見えなくなり、転職する人もいます。中にはCRA等にキャリアアップで転職する人もいますが極めてまれです。

- Q

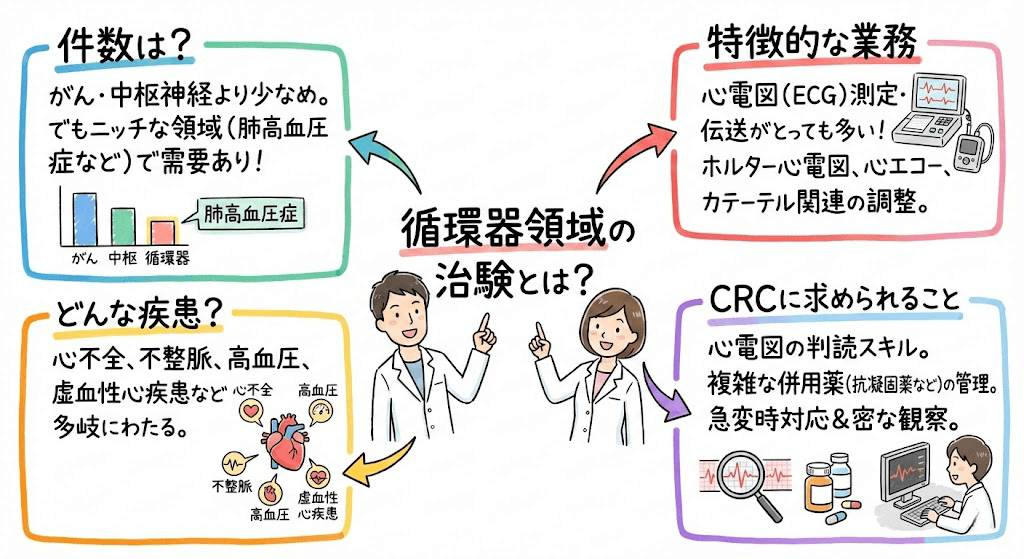

- 循環器領域の治験について教えてください。

- A

-

活きる場面は多い

循環器治験経験者です。

循環器の治験は心エコーをはじめ様々な検査を実施します。他の方が仰るとおり、SMO所属の場合は医療行為が出来ないので、専門的な「技術」を活かすことは難しいものの「知識」は検査値の見読や医師とのコミュニケーションにおいて十分に活かすことが出来るかと思います。

また、治験では循環器に限らず安全性を確認するためにエコー検査をはじめとした検査を実施したり、他院で循環器を受診した際に情報提供書を確認する場面もあり、質問者様の知識はチームにおいても重宝されるかと思います。

- Q

- 入社前までに、Excelはどのくらい使いこなせるようになっていた方が良いのでしょうか?

- A

-

必須ではないがスキルがあると尚良しです。

CRC4年目です。

他の方も仰っているとおり、CRCにパソコンスキルは必須ではなく、入職後に覚えていくことも可能です。

しかし、CRCは治験に関する幅広い知識習得やプロトコルの理解などPCスキル以外にも覚えることがたくさんあり現実的ではありません。

そういった点を踏まえると、入職前にパソコン操作「タイピング速度、最低限のショートカットキー、MS Office(特にWord, Excel, Outlook)」は時間があるのであれば予習しておくことをお勧めします。

関数を含め、上記のパソコン操作を覚えておくと業務の効率化を図ることができ、周囲よりも一歩リードできるかと思います。

- Q

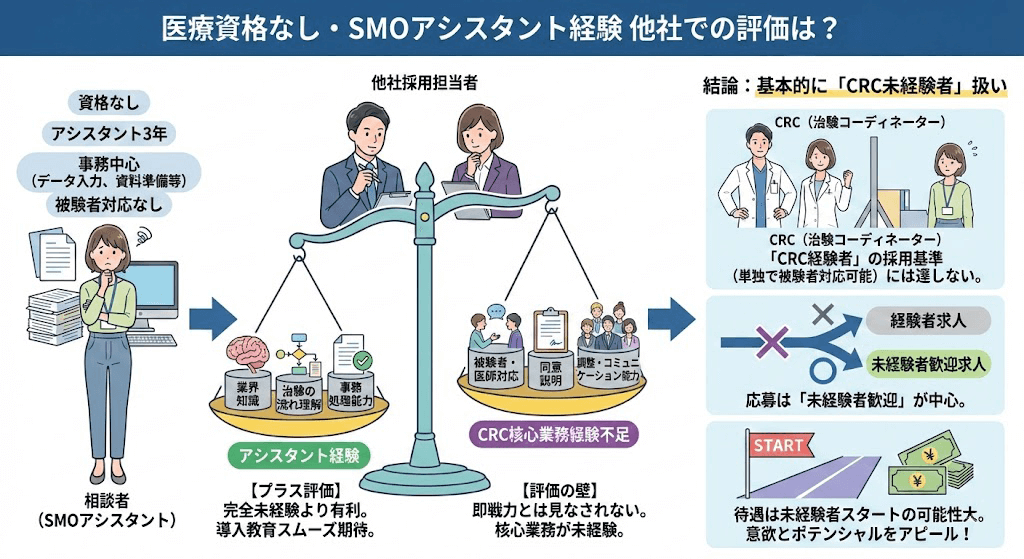

- 医療資格なしでSMOアシスタント経験が他社でどの程度評価されるか?

- A

-

正社員として十分な勤務実績があれば、今回のご経験は十分に評価されると思います。

医療業界に限らず、正社員として3~5年以上の勤務経験をお持ちであれば、今回のご経験はCRCへの転職に役立つと思います。しかし、該当しない場合は、残念ながら評価されることはほとんどないと思われます。

また、組織変更により雇止めになったと記載されていますが、失礼ながら、優秀な方であれば組織変更があっても契約社員の雇用が継続されることが多いのも事実です。また、「このまま業界を去るのはもったいないと言ってくださる方もいる」とのことですが、これは雇止めされた方に対する社交辞令的な発言である可能性も考えられます。

登録販売者の資格取得の際に身につけた医薬品の基礎知識やEDC入力の経験、CRCと一緒に仕事をしていることで業務のイメージができている点は、CRCへの転職時に一定の評価を受けるポイントです。ただし、これらは実務を通じて培われる能力というより、独学でも身につけられる知識が多いと考えられます。

「臨床経験がなく、知識も浅いため、他社で正社員としてやっていける自信が持てません」とおっしゃっていることから、質問者様はアシスタント業務の知識が転職に役立つかを気にされているようです。

しかし、実際のところ、CRCとして転職する際に最も重要視されるのは、社会人としてしっかりと業務を遂行してきた実績があるかどうかです。実績があれば、今回の経験は十分に評価されると思います。

- Q

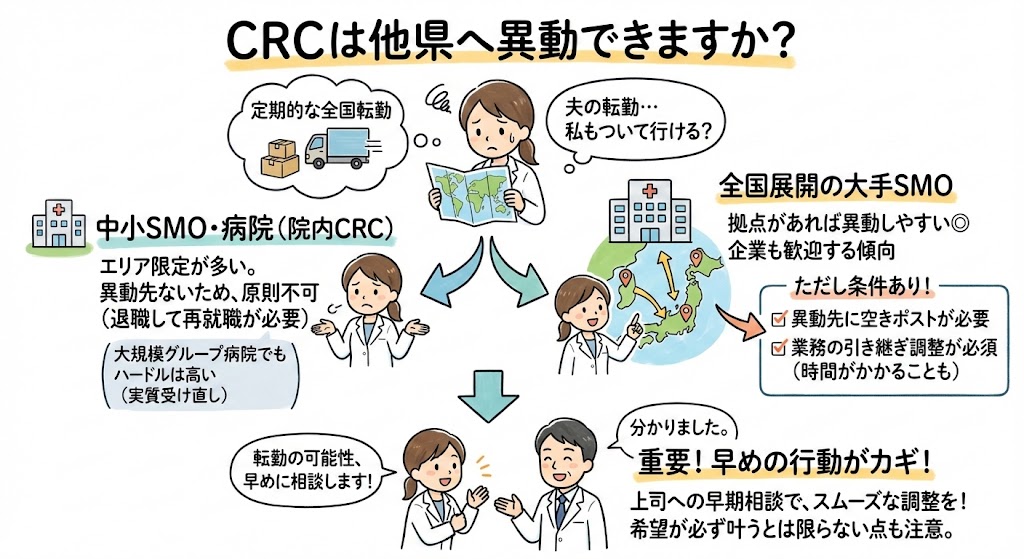

- CRCは他県へ異動できますか?

- A

-

できると思います

SMOでCRCとして働いていますが、結婚などを機に異動される方をたまに見ますので、基本的にはこちらの希望を聞いて判断してくれると思います。地方より大阪や東京などの都市部の方が異動しやすいかもしれませんね。

転職サポート申し込みはこちら

- ステップ1

- まずは申し込み。入力は1分で終わります。

- ステップ2

- 希望にマッチした求人情報を提供します。

- ステップ3

- 書類選考・面接

- ステップ4

- 内定・入社

- 入社後もずっとサポート!

年収査定はこちら

年収査定はこちら

- 転職を考える際、最も重要な条件の一つは給与です。

治験コーディネーター(CRC)への転職を考えている方々にとって、自身のキャリアや経験がどの程度評価されるのか、気になることでしょう。

こちらでは、あなたのプロフィールに基づき、治験コーディネーター(CRC)へ転職した場合の年収を予測します。

合格予想はこちら

合格予想はこちら

- 「臨床経験が少ない」「転職回数が多い」といった理由で、選考に通過できるか不安になり、応募をためらう方も多いと思います。

こちらでは、あなたのプロフィールに基づき、治験コーディネーター(CRC)に応募した場合の書類選考の通過率や面接の合格率を予測します。

掲示板で質問をする

掲示板で質問をする

- 些細な悩みや、ふとした疑問がある場合は、掲示板で気軽に質問しましょう。

面倒な登録は必要ありません。匿名で簡単に質問できます。多くの人の協力を得て、あなたの疑問を解決しましょう。

治験コーディネーター(CRC)や人事担当者などの専門家が回答いたします。

お気に入り

件

閲覧履歴

件

検索履歴

件

CRAばんく

PAGE

TOP

治験コーディネーター(CRC)のよくある質問とベストアンサー

治験コーディネーター(CRC)のよくある質問とベストアンサー

年収査定はこちら

年収査定はこちら

合格予想はこちら

合格予想はこちら

掲示板で質問をする

掲示板で質問をする

CRC

CRC

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCに

CRCに

CRCの

CRCの

SMO

SMO

SMO

SMO

応募先の

応募先の

治験

治験

院内CRCと

院内CRCと

2026年4月からの転職

2026年4月からの転職 CRC未経験特集

CRC未経験特集 CRC経験者特集

CRC経験者特集 看護師特集

看護師特集 臨床検査技師特集

臨床検査技師特集 保健師特集

保健師特集 薬剤師特集

薬剤師特集 管理栄養士特集

管理栄養士特集 臨床工学技士特集

臨床工学技士特集 理学療法士特集

理学療法士特集 作業療法士特集

作業療法士特集 臨床心理士特集

臨床心理士特集 MR特集

MR特集 CRA経験者特集

CRA経験者特集

求人検索

求人検索  ログイン

ログイン 会員さま専用

会員さま専用 CRCの仕事

CRCの仕事  治験業界の研究

治験業界の研究 経験・資格別の注意点

経験・資格別の注意点 応募書類の作成

応募書類の作成 面接・適性検査の対策

面接・適性検査の対策 みんなのクチコミ

みんなのクチコミ みんなの質問と回答

みんなの質問と回答 転職成功事例

転職成功事例 マンガで分かるCRC

マンガで分かるCRC CRCばんくチャンネル

CRCばんくチャンネル 便利な機能

便利な機能 相談/年収査定/合格予想

相談/年収査定/合格予想 2026年から働くには?

2026年から働くには? 退職手続き

退職手続き 開催中のキャンペーン

開催中のキャンペーン 《CRCばんく》とは

《CRCばんく》とは