「CRCとして勤務初日までに勉強しておいた方がいいこと」の質問と回答のページです。質問に対しての回答投稿が可能です。マナーを守って有意義に利用しましょう。(削除申請はこちらからお願いします)

CRCとして勤務初日までに勉強しておいた方がいいこと

質問

質問

CRCとして勤務初日までに勉強しておいた方がいいこと

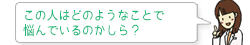

4月から大学病院の臨時職員のCRCとして勤務する事になりました。看護師としての臨床経験は2年ほどありますが、結婚・出産を機に退職し、しばらくは医療現場から離れていました。

医療知識が曖昧なところもあり、事前に勉強しておいたほうが良いと思うのですが、これを勉強した方が良いというものはあるでしょうか?

採血や医療処置は一切しない職場みたいです。

正直、検査値や病態も忘れてしまっているところが多く、必要なら勉強し直したいと思います。

CRC業務に詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて頂きたいです。 2018年2月5日

2018年2月5日  8317

8317

マンガで分かる!看護師から治験コーディネーター(CRC)へ転職

マンガで分かる!看護師から治験コーディネーター(CRC)へ転職

AIによる要約

AIによる要約

マンガでわかる

マンガでわかる

イラスト・図解でわかる

イラスト・図解でわかる

みんなの回答一覧

みんなの回答一覧

- 確認してみてはどうでしょうか? ベストアンサー

-

私が採用してもらった際に同じ質問を人事にしたところ、どうせ最初の研修で学ぶから用語や治験の流れ等一切勉強は不要ですと言われました。実際研修が手厚く予習していったものの不要だったなと感じたので、もし人事の方に電話する機会があるのでしたら、聞いてみると良いかもしれません。

2019年10月13日

2019年10月13日

役に立った(4)

- 治験の専門用語を覚えておかれると良いと思います。 ベターアンサー

-

治験業界のみで使われる専門用語がたくさんありますので、初心者向けの本を中古で購入されて、事前に少し覚えておかれると良いと思います。

国際共同治験が多いなら、医療英語の重要な単語を覚えたり、英語の医学論文を読むのに慣れておかれるのもおすすめです。

働く病院が特定の分野に強く、質問者さんがその分野に弱いなら、前もってその分野をご自身で勉強しておかれたほうが良いです。そのようなケースは少ないかもしれません。

他には治験コーディネーターはパソコンを触ることが多いので、エクセルやワードなどで書類を作ることに慣れておきたいです。

2020年1月19日

2020年1月19日

役に立った(3)

- PCスキルは大丈夫ですか? ベターアンサー

-

上記の人もか書かれていらっしゃるように、治験については入社後に学べると思いますので、それ以外の準備をされることをお勧めします。

エクセルとかワードなどのPCスキルは大丈夫ですか?ブラインドタッチはできますか?

ブラインドタッチはできると便利ですので、できないようでしたら、前もって練習しておかれると良いと思います。

2019年9月17日

2019年9月17日

役に立った(2)

- 治験特有の言葉

-

疾患等の知識等はその疾患の試験の担当になった際に都度学習していく事も出来ますが、治験の用語が分からないことには基本的な業務もままなりませんので、勤務初日までに勉強しておいた方がいいことは、治験特有の言葉を覚えることかなと思います。

2018年10月18日

2018年10月18日

役に立った(1)

- CRC勤務初日に向けての準備

-

CRCとして10年以上の経験がある元看護師です。

看護師としての経験があるとはいえ、しばらく医療現場から離れていたので、少し不安に感じるのも自然なことだと思います。ここでいくつかのポイントをお伝えしますので、参考にしていただければ嬉しいです。

病態生理や検査値の基本的な知識は非常に重要です。CRCとして働く上では、患者さんの状態を理解するために、どんな病気があるか、その病気によってどんな検査が行われるのかを把握しておく必要があります。特に、よく見られる疾患については、再度学び直すことをおすすめします。例えば、高血圧や糖尿病、心疾患などは治験でも頻繁に関わる疾患です。

治験の流れや関連法規についても知識を深めておくと良いと思います。CRCは治験の進行管理をする役割があり、そのためには治験がどのように進むのかを理解しておく必要があります。また、日本での治験に関連する法律や倫理についても確認しておくと安心です。これにはGCPやIRBについての知識も含まれます。

コミュニケーション能力も大切です。患者さんとの接触は少ないかもしれませんが、医師や他の医療スタッフとの連携が求められますので、自分が情報を的確に伝えたり、質問したりできるように心掛けてください。

実際に使用される用語や略語についても目を通しておくことをおすすめします。特に臨床現場で使われる言葉や医療記録でよく見かける表現について知識を持っていると、業務がスムーズになると思います。

このような準備をしっかりと行うことで、自信を持って初日を迎えることができると思います。特に病態生理や検査値、治験プロセスと関連法規についてしっかりと学ぶことが重要だと考えます。

2024年11月26日

2024年11月26日

役に立った(0)

- あわせて以下もご参考ください。 公式

-

<類似の質問>

https://crc-bank.com/keijiban?gu=144

(治験コーディネーターの転職に向けて準備をしておくべきことを教えてください)

https://cra-bank.com/keijiban?gu=56

(CROへ入社前の準備/CRA)

https://cra-bank.com/keijiban?gu=93

(来年から新卒のCRAです。入社までに準備すべきことは?)

2021年1月19日

2021年1月19日

- CRC業務に役立つ事前学習のポイント AI

-

ご心配されている点について、CRC業務に役立つ事前学習のポイントを以下にまとめました。

CRC業務で求められる知識と事前学習のポイント

CRCの業務は多岐に渡りますが、大きく分けると「治験の手順と関連法規の理解」「医学・薬学の基礎知識」「コミュニケーション能力」の3つが重要になります。採血や医療処置がない職場とのことですので、特に最初の2つを重点的に学習することをおすすめします。

1. 治験の手順と関連法規の理解

CRCは治験が適切かつ円滑に進むよう、様々な業務を行います。そのため、治験の流れや関連法規を理解しておくことが非常に重要です。

◆ GCP(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令): 治験を行う上での基本的なルールを定めたものです。CRC業務の根幹となるため、概要を把握しておきましょう。特に、インフォームドコンセント、安全性情報、モニタリング、監査などに関する項目は重要です。

◆ 治験の流れ: 治験開始から終了までの流れ(治験依頼、治験準備、治験実施、データマネジメント、総括報告書作成など)を理解しておきましょう。

◆ 関連通知・ガイドライン: 厚生労働省などが発出している治験関連の通知やガイドラインにも目を通しておくと、より深く理解できます。

これらの情報は、厚生労働省のウェブサイトなどで入手できます。また、日本SMO協会などが開催する研修会に参加するのも有効です。

2. 医学・薬学の基礎知識

CRCは、治験に参加する患者さんの状態を把握したり、医師や製薬会社担当者と情報共有したりするために、ある程度の医学・薬学知識が必要です。

◆ 解剖生理学: 人体の構造と機能の基礎を復習しておくと、疾患や薬理作用の理解が深まります。

◆ 薬理学: 薬の作用機序、薬物動態(吸収・分布・代謝・排泄)、副作用など、薬に関する基本的な知識を復習しておきましょう。

◆ 臨床検査: 血液検査、尿検査、生化学検査など、一般的な臨床検査の項目と意味を復習しておくと、治験データの理解に役立ちます。

◆ 疾患に関する知識: 担当する治験によって必要となる疾患の知識は異なりますが、一般的な疾患(高血圧、糖尿病、脂質異常症など)について復習しておくと、治験参加者とのコミュニケーションが円滑になります。

これらの知識は、看護学校で使用した教科書や参考書、医学書などで復習できます。インターネット上にも多くの情報がありますが、信頼できる情報源を選ぶようにしましょう。

3. コミュニケーション能力

CRCは、医師、看護師、薬剤師、製薬会社担当者、治験参加者など、多くの人と関わります。そのため、円滑なコミュニケーション能力は非常に重要です。

◆ 傾聴力: 相手の話を注意深く聞き、理解する能力は、治験参加者の不安や疑問を解消するために不可欠です。

◆ 説明力: 治験の内容や手順を分かりやすく説明する能力は、治験参加者の同意を得るために重要です。

◆ 質問力: 必要な情報を適切に聞き出す能力は、治験を円滑に進めるために役立ちます。

これらの能力は、日々の生活や仕事の中で意識することで高めることができます。

その他

◆ PCスキル: CRC業務では、データ入力や文書作成などでPCを使用する機会が多いです。基本的なPC操作(Word、Excel、PowerPointなど)に慣れておくと、業務がスムーズに進みます。

◆ 治験関連用語: 治験特有の用語(有害事象、治験実施計画書、症例報告書など)を事前に学習しておくと、研修やOJTでの理解が深まります。

医療知識の復習について

ご心配されている医療知識についてですが、CRC業務では看護師のような高度な医療知識は求められません。上記で挙げた程度の基礎知識があれば十分です。業務を通して必要な知識は自然と身についていきますので、過度に心配する必要はありません。

項目 説明 具体例 GCP(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令) CRC業務の根幹となる法律です。治験が倫理的かつ科学的に行われるためのルールが定められています。CRCとして働く上で、GCPの理解は必須です。特に、以下の点について重点的に学習することをお勧めします。

◆インフォームド・コンセント(説明と同意)

◆被験者の人権保護

◆データの信頼性保証

◆治験責任医師の責務

◆CRCの役割◆厚生労働省のウェブサイトでGCPの原文を確認する。

◆製薬協などの業界団体が作成しているGCP解説資料を読む。

◆GCPに関するeラーニングを受講する。治験の流れ 治験がどのように計画され、実施され、終了するのか、全体像を把握しておくことが重要です。治験の流れを理解することで、自身の役割や業務の意味をより深く理解することができます。

◆治験の段階(第I相、第II相、第III相、第IV相)

◆治験開始までの準備(プロトコル作成、倫理審査など)

◆治験実施中の業務(被験者対応、データ収集など)

◆治験終了後の手続き◆治験に関する書籍やウェブサイトで治験の流れを学ぶ。

◆治験関連のセミナーや研修に参加する。医学・薬学の基礎知識 看護師としてのご経験があるとはいえ、医療現場から離れていた期間があるとのことですので、医学・薬学の基礎知識を復習しておくことをお勧めします。特に、担当する治験の疾患領域に関する知識を深めておくと、被験者対応や医師との連携がスムーズになります。

◆解剖生理学

◆薬理学(薬の作用機序、副作用など)

◆臨床検査(検査値の読み方、異常値の意味など)

◆主要な疾患の病態、治療法◆医学書や薬学書を読み返す。

◆医学系ウェブサイトやアプリを活用する。

◆疾患に関する勉強会やセミナーに参加する。コミュニケーションスキル CRCは、被験者、医師、看護師、製薬会社担当者など、様々な立場の人とコミュニケーションを取る必要があります。相手の立場を理解し、適切なコミュニケーションを取ることは、CRC業務を円滑に進める上で非常に重要です。

◆説明力(分かりやすく説明する能力)

◆傾聴力(相手の話を丁寧に聞く能力)

◆質問力(必要な情報を的確に聞き出す能力)

◆交渉力(関係者と良好な関係を築き、合意形成を図る能力)◆コミュニケーションに関する書籍を読む。

◆ロールプレイング形式の研修に参加する。治験関連文書の作成・管理 治験では、様々な文書を作成・管理する必要があります。これらの文書は、治験の質を保証するために非常に重要です。

◆同意説明文書

◆症例報告書(CRF)

◆治験手順書

◆各種記録書◆治験関連文書のサンプルを確認する。

◆文書作成に関する研修に参加する。

※CRC転職に特化したAIアシスタントを利用したい方はこちらから

年収査定はこちら

年収査定はこちら

合格予想はこちら

合格予想はこちら

掲示板で質問をする

掲示板で質問をする

CRC

CRC

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCに

CRCに

CRCの

CRCの

SMO

SMO

SMO

SMO

応募先の

応募先の

治験

治験

院内CRCと

院内CRCと

2026年4月からの転職

2026年4月からの転職 CRC未経験特集

CRC未経験特集 CRC経験者特集

CRC経験者特集 看護師特集

看護師特集 臨床検査技師特集

臨床検査技師特集 保健師特集

保健師特集 薬剤師特集

薬剤師特集 管理栄養士特集

管理栄養士特集 臨床工学技士特集

臨床工学技士特集 理学療法士特集

理学療法士特集 作業療法士特集

作業療法士特集 臨床心理士特集

臨床心理士特集 MR特集

MR特集 CRA経験者特集

CRA経験者特集

求人検索

求人検索  ログイン

ログイン 会員さま専用

会員さま専用 CRCの仕事

CRCの仕事  治験業界の研究

治験業界の研究 経験・資格別の注意点

経験・資格別の注意点 応募書類の作成

応募書類の作成 面接・適性検査の対策

面接・適性検査の対策 みんなのクチコミ

みんなのクチコミ みんなの質問と回答

みんなの質問と回答 転職成功事例

転職成功事例 マンガで分かるCRC

マンガで分かるCRC CRCばんくチャンネル

CRCばんくチャンネル 便利な機能

便利な機能 相談/年収査定/合格予想

相談/年収査定/合格予想 2026年から働くには?

2026年から働くには? 退職手続き

退職手続き 開催中のキャンペーン

開催中のキャンペーン 《CRCばんく》とは

《CRCばんく》とは