「治験コーディネーターになって大変なことや苦労したことを教えてください。」の質問と回答のページです。質問に対しての回答投稿が可能です。マナーを守って有意義に利用しましょう。(削除申請はこちらからお願いします)

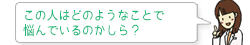

治験コーディネーターになって大変なことや苦労したことを教えてください。

質問

質問

治験コーディネーターになって大変なことや苦労したことを教えてください。

治験コーディネーターへの転職を考えています。

インターネットなどでは、育児との両立がしやすいことや、新薬開発に関わることのやりがいの大きさなどの良い点ばかりが書かれていますが、逆に治験コーディネーターになって大変だったことや、苦労したことなどを知りたいと思います。治験コーディネーターの経験者の意見を聞きたいと思いますのでよろしくお願いします。 2016年10月4日

2016年10月4日  94934

94934

マンガで分かる!子育て・ブランクからの復職

マンガで分かる!子育て・ブランクからの復職

AIによる要約

AIによる要約

マンガでわかる

マンガでわかる

イラスト・図解でわかる

イラスト・図解でわかる

みんなの回答一覧

みんなの回答一覧

- 大変だったことや苦労したこと ベストアンサー

-

人間関係的な面でいうと、医療機関の医師や受付含む病院スタッフとの関係を築くことが大変だったように思います。治験になれている施設だと、医師や病院スタッフも動き方がわかっているためスムーズにいきますが、慣れていない施設だとそうはいきません。

特に病院スタッフからしてみれば、受付は治験用レセプトの作成等で業務が増えるし、看護師や臨床検査技師にとっては通常診療では必要のない毎回の採血や採尿、血圧測定、心電図といったような煩わしい仕事が増えます。

確かに病院関係者から見てみれば、わけわからないうちに外部の人間が来て、煩雑な仕事が増えたように感じてしまいますよね。そこを、私たちCRCは日頃から良好な関係を築くようにコミュニケーションをとり、その試験の意義や、なぜこのような検査が必要になってくるのかをわかりやすく相手の立場に立って説明することが求められます。

また、狭いクリニック等ですと、私たちが患者についてまわってうろうろするだけで、邪魔!と思われて邪険に扱われることも少なくありません。そういうときに、ここに立っていたら邪魔だ、とか今近づいてほしくないのだな、というように非常に空気を読む力が必要だと思います。

こうした人間関係もまた施設が変われば一から築いていかなければなりません。ここが一番大変でした。あの病院ではこれでうまくいっていたのに…は通じないのです。臨機応変に医療機関、人によって対応を変えていかなければなりません。

また、事務的な面、そのほかでいいますと、数字に追われることが多く、精神的に苦労しました。CRCになる方は「新薬を待つ患者さんのために」という思いで入ってこられる方が多いと思いますが、治験の世界は想像以上に事務的です。「ひとりの患者さん」というよりも「一症例」にすぎない、といっても過言ではないかもしれません。ですから、契約症例「数」を集める、「売上目標」といったようなやりとりに心が痛むときもあります。

あとは、私は事務作業が好きだったため苦ではなかったのですが、PC等に慣れていないとそういった細かい作業にも苦労するかもしれません。

また、初めは薬学について、薬事法について、GCPについて、カルテの判読のしかたなど、覚えることもたくさんあるため、大変かもしれません。

2017年2月21日

2017年2月21日

役に立った(14)

- 報告書の数値を11から11.0へ修正するだけに半日かかることも・・。 ベターアンサー

-

報告書を少しでも修正するときは医師の承認を記録に残す必要があります。例えば、数字を11から11.0へ変えるのにも医師が承認したという記録が必要です。もし、医師が見つからないと報告書がいつまでたっても修正できないなんてことが発生します。

大きな病院では医師を見つけるのも大変ですし、見つけた後に承認してもらうのも面倒です。承認してもらったら、また修正が必要な部分が見つかって、再び医師を探して病院を探し回るなんてことは日常でとにかく面倒です。

実際に一か所だけ医師の承認をもらい忘れたがゆえに、医師を探して待って承認をもらうために半日がつぶれたことがあります。もちろん、その日にやらなければならない他の仕事も残っていましたので、その日は残業になりました・・。そのようなときは、自分は何をやっているんだろうと遠くを見つめることになります。

2022年6月3日

2022年6月3日

役に立った(11)

- 看護師からCRCへ転職しました ベターアンサー

-

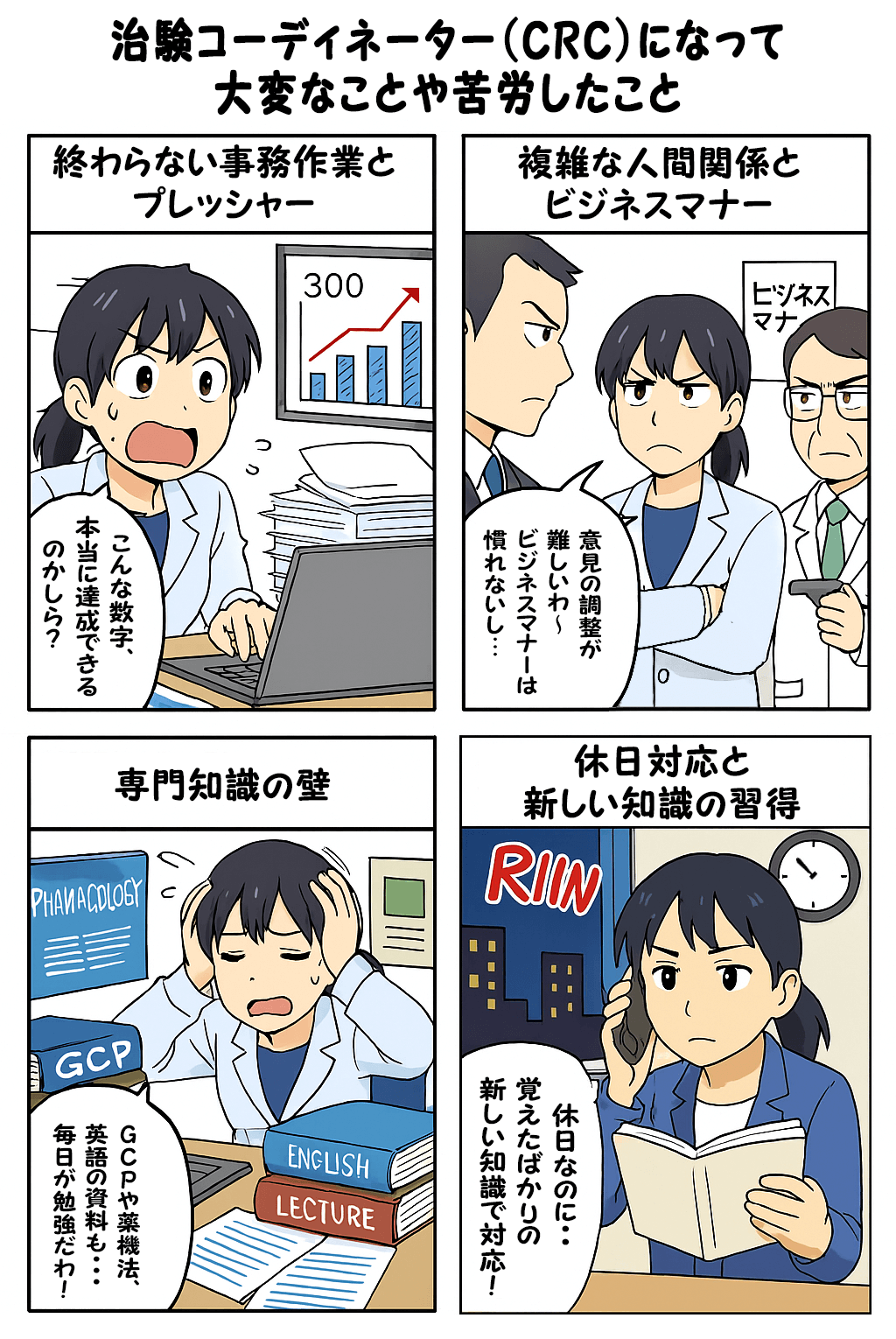

・担当する治験ごとに、疾患と薬の名前、作用機序、薬物相互作用を覚える必要がある。看護師のときよりも幅広く知ることが必要。

・GCPなどの法律や専門用語を新たに覚える必要がある。SMOの研修で学べるが、新しく覚える量が多いので特に最初は苦労する。

・ビジネスマナー(名刺交換、電話対応、パソコン操作など)を習得する。

・英語に慣れる。英語の書類に触れる機会が予想より多かった。ただし、英語のトレーニングは色々な種類がありいつでも利用できる。

・看護師と異なる立場に慣れる。看護師よりも低く見られることが多い。大学病院を担当すると、各部署の調整が面倒すぎて仕事がなかなか前に進まない。とにかく調整が無駄に面倒。

・給料が下がる。夜勤手当がない。賞与がもらえるまでの初年度は収支を気にする必要がある。

・治験の立ち上げ時は、プロトコールの内容を理解し、ワークシートの書き方を覚え、チェックリストや手順書の内容を把握するなど残業が増えてハードになりやすい。

・休みの日でもSAEなどの仕事が突然、入るこ可能性があるため旅行の計画を立てにくい。会社の携帯電話を持たされて、休みの日でも対応することが求められる。特に急性期を担当すると24時間365日、いつ呼ばれるか分からないため、看護師のときよりもプライベートと仕事を切り分けにくい。

・自分にしかできない仕事が多いため情報共有を怠ると、体調が悪くなっても休めない。

・売上目標があり、数字へのプレッシャーがある。看護師のときにはなかった営業の要素がある。

・上司が同じ職場にいない。正確に人事評価できているのか疑問に感じる。

2020年11月16日

2020年11月16日

役に立った(10)

- CRCの2大ストレス ベターアンサー

-

1)正確な業務が求められ、そのための準備が膨大

実施計画書からの逸脱が許されないため、十分な読み込みと細かな準備が必要になります。トラブルが起こった場合の対応も考えておかなければならず、こういうトラブルが起こったらこういう対応を…ということを考えると正直キリがありません。そうしてものすごく準備をしても不測の事態が起こり、逸脱が起こってしまうと本当に悲しくなります…。

2)人間関係にものすごく気を遣う

CRCは医療行為も医学的判断もできないため、先生やスタッフにいろんなことをお願いする立場になります。先生やスタッフからすると臨床でただでさえ忙しいところに面倒な業務を持ってくる人なので、好感度がマイナスくらいのところから人間関係を始めなくてはなりません。でも協力いただけないと仕事ができないので、なるべく忙しくなさそうな時間を狙って、依頼事項は簡潔にわかりやすくして、聞いてない!と言われないように密に連絡をして…としていると本当に疲れてきます。

上記のように大変なことはありますが、新薬開発に関わることのやりがいの大きさというのも本当で、それがあるから続けられています。

参考にしていただけると幸いです。

2020年11月15日

2020年11月15日

役に立った(4)

- 山ほどあります!! ベターアンサー

-

*事務作業

請求書など複雑な資料の作成に時間がかかります。ミスがあれば、会社の信用度にも関わってきますので非常に神経を使います。

また、会社によっては、施設保管分の書類のファイリングを治験コーディネーターが行う場合があります。担当疾患によっては膨大な量となり、とっても大変です。

*人間関係

病院を担当する場合、多くのスタッフと関わることになります。医師だけでも、責任医師の他、分担医師が何名もいる場合、それぞれの先生方とアポイント調整するのは大変です。もちろん他にも、看護師・薬剤師・検査技師・医事課など複数の部署と関わっていくことになります。マメな性格と、管理能力が問われると思います。

挙げるとキリがありません・・・笑

2016年10月25日

2016年10月25日

役に立った(4)

- 院内CRC ベターアンサー

-

看護師から院内CRCになりました。

長らく病棟勤務しかしたことがなく、子育て中にて夜勤なしカレンダー通りに休めるので移動しました。

★苦労したこと

・急に静かな環境で、最初はやることがなくて時間をもてあます

・黙ってずっと座っていて、ずっとPCみて、慣れるまであちこち疲れる

・他のスタッフが何をしているかわからず、見て仕事を覚えていたのが全く通用しない

・院内なので、まともな研修がなく、自己学習で何ヶ月か勉強する

・看護師の研修は充実していたなと実感する

・看護師ではなくなってしまったという実感を少しずつ感じる

・看護師のキャリアや看護経験が一旦リセットする

・医師や看護師、ましてや事務とも対等でなくなりプライドが傷つく

・今まで電子カルテですべてが解決していたのに、急にアナログ、いちいち先生の都合に合わせて、サインをもらうのが面倒

・看護技術がないため、当たり前にできていたことができなくなる

・看護師では求められてない疾患の知識や他職種のあらゆる業務に首をつっこむのでかなり調べて勉強が必要

・全く経験のない科の診断基準まで把握しないといけない

・看護師では許された事務的なミスは、CRCでは大ごとになる

・看護師時代のインシデント報告より、ミスが重い

・メールのやりとりなど、ビジネスマナーが看護師にはなかったと気づき、1から学ばないといけない

・経験ある看護師だからと点滴などの重い試験になりやすい

・看護師なら経験をつめばできるようになるが、CRCはとてつもなく活字を読んで、あたゆる文章の理解が必要

・給料がものすごく落ちる

基本、看護師がCRCになるのには向き不向きがはっきりすると思います。勤務が合っていて、話すことより事務作業が好きなひとには向いてます!

2023年9月5日

2023年9月5日

役に立った(3)

- 病院のときのコミュニケーション力が通じない ベターアンサー

-

看護師のときに医師や他の看護師とコミュニケーションが取れていたとしても、CRCとして医師や看護師などと同じようにコミュニケーションを取れるとは限りません。

CRCは看護師のように立場が高くないですし、SMOの場合は外部の人間になるからです。看護師としてコミュニケーション力が高いと自信がある方ほど、このギャップに悩みやすいようです。

また、看護師さんなどは製薬会社とコミュニケーションをとることが初めての方も多いですから、戸惑われる方も多いようです。

2022年3月29日

2022年3月29日

役に立った(3)

- 苦労していること(元臨床検査技師) ベターアンサー

-

CRCとなり苦労したこと、現在も苦労していることはたくさんあります。前職により苦労することは異なると思いますが、元臨床検査技師として苦労したことを回答させていただきます。

①治験のルールや専門用語を覚えること

→これは研修期間で何度も学び身につきました

②細かい事務作業の多さ

→とにかくパソコンを使っている時間が多いです。前職では書類作成はそこまで多くなかったため初めは苦労しました。

③薬の名前を覚える

→薬の名前は学んでこなかったため、今でも日々勉強中です。

④英語

→グローバルな治験が増え、英語を読み英語で回答することが多いです。とにかく英語ができる人は苦労が半減すると思います。

⑤ビジネスマナー

→医療職で意外と学んでこないのがビジネスマナー。これは研修で一から学びますが、今でもわからないことが多いです。

2019年8月2日

2019年8月2日

役に立った(3)

- 知らない領域に分からないプロトコール(泣) ベターアンサー

-

看護師からCRCになりましたが、看護師のときに担当していた領域ではなかったうえに、プロトコールがなかなか理解できず苦しみました。英文をそのまま訳したような読みづらい文章も多く、なかなか頭に入ってこないことが何度もありました。

医師から説明を求められることも多く、疾患やプロトコールを理解できていないと聞かれてもすぐに返答できずに何度もモニターに確認することになります。

2022年6月16日

2022年6月16日

役に立った(2)

- ベテランの看護師さんほど苦しむ可能性がある ベターアンサー

-

治験を開始するときに初めて先生や看護師さんなどと接することになります。お互いに初対面ですから、どうしても気を使います。信頼されるまでは、お互いたどたどしく、CRCは先生や看護師さんにお願いする立場ですから、どうしても低姿勢になります。

特にCRCとして経験が少ないうちは、相手からなかなか信頼されてもらえないので、サインを一つもらうのにも苦労することがあります。

CRCとしてベテランになれば、先生や看護師さんからも頼りにされる機会が増えていきますが、4~5年はかかるかもしれません。

ベテランの看護師さんであるほど、看護師のときとのギャップに苦しむかもしれませんね。

2022年2月8日

2022年2月8日

役に立った(2)

- カルテスクリーニングが大変です。 ベターアンサー

-

治験にご案内できそうな患者さんをピックアップするためのカルテスクリーニングが大変です。

私が担当している施設は紙のカルテ運用のため、先生によって筆跡が違いますし、疾患名や病態を英語の略語で記載される方もいらっしゃるため、解読するのに時間がかかります。

2016年10月18日

2016年10月18日

役に立った(2)

- CRCの仕事は、自分だけが理解できる部分が多い。

-

私が看護師だった頃は、どの看護師でも患者さんの対応ができるように仕事を進めていました。基本的に、自分だけができる仕事というものは存在しませんでした。そのため、makrs誰かの仕事が溜まっていたら、みんなで力を合わせて終わらせて一緒に帰ることが多かったです。

しかし、CRCの場合、その試験を担当しているのが自分だけで周りは別の試験を担当していることがあります。そのような場合は、看護師だった頃のように、みんなで仕事を終わらせて一緒に帰るということはなかなかできません。自分の仕事を誰かに代わってもらおうと思っても、余計な時間もかかってしまいますし、ミスが増える可能性もあります。

ですので、周りのCRCが仕事を終えて帰っている中、私だけが一人で残業をする状況になることもあります。なかなか寂しい気持ちになりますよ!

2023年3月23日

2023年3月23日

役に立った(1)

- 一人でCRCを務めていると、急なお休みを取るのが難しい

-

一人でCRCを務めているときは、急なお休みを取るのが難しいですね。お休みをいただいても、時には家でリラックスしている最中にも業務の指示を出さなければならないことがあります。

患者様の予定が入っている日に休むためには、私の代わりを務めてくれるCRCを探さなくてはいけません。大きな医療機関では、他のCRCがいるので比較的容易に代わりを見つけることができるのですが、小規模なクリニックではそうはいきません。

CRCが私一人しかいない場合、代わりのCRCを探すのは一苦労ですし、見つかったとしても、その方がクリニックの治験の流れを完全に理解しているとは限りません。

事前にしっかりと打ち合わせをしても、当日になると予期せぬ問題が発生することがよくあります。そんな時は、休日であっても電話で指示を出さなくてはならないことがあり、時には30分以上もかかることも。

まさにサービス残業の典型ですね。休日出勤のようなもので、なかなか大変です。

2023年3月21日

2023年3月21日

役に立った(1)

- 働いたことのない科についての専門的知識を求められること

-

看護師からCRCへ転職しました。

確かに看護師の経験は活かせるのですが、働いたことのない科の治験を担当すると全く分かりません。勉強するにも内容はかなり専門的ですし、そもそもグローバルからの指示が専門的で理解することはとても難しいです。カルテを丁寧に見て分からないことを周りに聞いたり自分で調べたりして勉強し続けるしかないと思って頑張っています。

英語、治験、科(疾患)の3つは一から勉強することになりますから、看護師であってもかなり大変だと思います。

2022年8月17日

2022年8月17日

役に立った(1)

- 薬剤の知識を増やすこと

-

私は臨床検査技師からCRCに転職しましたが、薬剤の知識が全く無いことで苦労しました。

被験者に有害事象が起きた時、使って良い薬・使えない薬をすばやく確認・判断して先生にお伝えしなければなりません。しかし、薬剤の知識が少ないとそれにも時間がかかります。

被験者の安全にも大きく関わるところですので、もっと薬剤の知識を身につけて、すばやく確実な判断ができるようになりたいと思う日々です。

CRCに転職してしばらくは、プロトコールの理解や毎月の事務作業、院内でのルールなど覚えることがたくさんで、薬剤の知識を身につけるための勉強時間を取るのが難しいかもしれませんが、できるだけ早く知識をつけたほうが現場での理解も早くなり、仕事を効率よく覚えることができると思います。

2022年7月18日

2022年7月18日

役に立った(1)

- 看護師からCRCへ転職するときに苦労したことや戸惑ったこと

-

元看護師のCRCです。看護師からCRCへ転職するときに苦労したことや戸惑ったことは

・治験を進める手順を厳守しなければならないこと。治験によって手順が微妙に異なっているため間違えやすい。間違えると後から修正するのにとても苦労する。

・治験の専門用語がたくさんある。一通り慣れるまでは戸惑う。

・英語で書かれた書類にふれる機会が多く、英語に慣れる必要がある。英語が苦手な人だと辛い。

・採血や血圧測定などの医療行為ができない。わざわざ、誰かにお願いする必要があり、とてももどかしく感じる。

・CRCが何をしている人か知らない人も多く看護師のときよりも立場が弱くなることに戸惑う。

・とにかく作成すべき書類が多い。事務処理はてきぱきと早く行わないと、次々にやることがたまっていってしまう。

CRCへ転職して慣れるまでに半年ぐらいかかると思います。

2022年4月20日

2022年4月20日

役に立った(1)

- あまりなかった

-

CRCになって大変なことや苦労したことはあまりないです。仕事ってこんなものだと思っていましたし、あまり深く考えない性格だからかもしれません。

CRCへの期待が大きすぎたり、私の思い描くCRC像はこれだなどと思っている人ほどイメージと現実のギャップにとまどったりするかもしれません。やってみないと分からないこともありますし。

周りを見ていると看護師さんはイメージとのギャップにぶち当たっている人が多い気がします。薬剤師や栄養士、医療資格なしの新卒者などは大変だと思っていない人もいるように感じます。

2022年3月11日

2022年3月11日

役に立った(1)

- 大変なこと

-

私の場合として回答させていただきます。

一歳の子どもがいるなかで転職しはじめてCRCとして働き始めました。業務について一から学び、会社員としてのマナーを学び、全てが初めてのことでとても大変でした。前職看護師なので一般的な医療知識、カルテの見方、医師とのやりとりについては、今まで培ってきたものがあってよかったと感じています。

今はプロトコールをたくさん持っているので試験の勉強や、多量に来るメールや作業の処理に追われる日々です。家では家事、育児を頑張りたいので仕事は持ち帰らないようにしています。それでも土日の研修はあったり、振休もらえなかったら、早朝勤務や残業があるため、子どもや旦那には迷惑かけながら奮闘しています。

2016年10月20日

2016年10月20日

役に立った(1)

- 細かな事務処理や症例登録数・売上目標などがあることが大変です

-

細かな事務処理が予想以上に多いので神経を使います。あと症例登録のエントリー数や、売上目標の数字に追われたりすることも大変です。

病院では事務業務はそれほどありませんでしたし、利益をあげることも意識していませんでしたので、この2点が大変かなと思います。

2016年10月12日

2016年10月12日

役に立った(1)

- 看護師からCRCへの転職

-

・ビジネスマナー:電話対応やメール対応、名刺交換など看護師の頃は経験したこともなかったことをするのに初めは慣れませんでした。

・ワークシート作成、署名が大変:治験で必要な報告書やワークシートは医師の署名が必要です。外来や手術などで忙しい中、ワークシートの記入や署名をお願いすることになるため、気を遣いますし大変です。

・薬剤の知識が必要:治験は併用禁止薬(治験中服用してはいけない薬剤)があります。医師や被験者から使用して良いか聞かれた時に、すぐ答えられるようにしなければならず知識が必要だと感じました。

2024年11月26日

2024年11月26日

役に立った(0)

- 治験コーディネーターの苦労と大変なこと

-

私は大学病院で看護師として4年間働いた後、CRCに転職したので、質問者様の気持ちがよく分かります。まず、治験コーディネーターの仕事にはやりがいがある一方で、確かに大変なこともたくさんあります。

まず一つ目は、多くの情報を同時に管理しなければならないことです。治験は複数のプロトコールや手順があり、それぞれに対応するために必要な知識を常に更新し続ける必要があります。特に新薬開発は進化が早く、新しい情報がどんどん入ってきますので、勉強を怠るとすぐについていけなくなります。このような環境で働くことは、最初は特にストレスを感じるかもしれません。

次に、被験者とのコミュニケーションも大変です。治験に参加する患者様は、不安や疑問を抱えていることが多いです。そのため、しっかりとした説明やサポートが求められます。時には患者様から厳しい質問を受けることもありますし、同意取得の際には慎重さが求められます。このような状況で心の準備をしておくことが重要です。

医療機関内での調整業務も苦労する部分です。医師や他のスタッフとの連携が欠かせませんので、コミュニケーション能力や調整力が試されます。特に忙しい医療現場では、自分の意見を通すだけではなく、相手の意見も尊重しながら進めていく必要があります。このような調整業務は時には時間がかかり、大変だと感じることがあります。

書類作成やデータ管理にも時間を取られることがあります。治験では正確な記録が求められるため、データ入力や報告書作成などの事務作業も多いです。この部分でも細心の注意を払わないといけないので、大変だと感じる瞬間があります。

治験コーディネーターとして働く中で感じたことですが、全体的には非常に充実感があります。しかし、その裏には多くの努力や苦労があるということも理解しておいてほしいと思います。

2024年11月23日

2024年11月23日

役に立った(0)

- あわせて以下もご参考にしてください。 公式

-

<類似の質問>

https://crc-bank.com/keijiban?gu=42

(治験コーディネーターになって辛いことはなんですか?)

https://crc-bank.com/keijiban?gu=207

(CRCになってからの勉強で大変な部分を教えて下さい)

https://crc-bank.com/keijiban?gu=46

(治験コーディネーターのストレスって何ですか?)

https://crc-bank.com/keijiban?gu=166

(治験コーディネーターのノルマについて)

https://crc-bank.com/keijiban?gu=58

(CRCとして仕事をする上で気を付けている事は?)

https://crc-bank.com/keijiban?gu=185

(CRCはお昼休みをしっかり取れますか?プライベートの時に仕事の電話はかかってきますか。)

https://crc-bank.com/keijiban?gu=111

(CRCの仕事をしていて良かったと思うこと、辛いことをそれぞれ教えて下さい)

https://crc-bank.com/keijiban?gu=170

(電車やバスでの通勤は大変ですか?)

<類似のクチコミ>

https://crc-bank.com/crcnohyoubankigyoutaisyoku

(CRCを辞めたい理由)

<類似の記事>

https://crc-bank.com/crcnorisyokuritsu

(CRCの離職率)

2021年1月12日

2021年1月12日

- 気難しい先生との対応にストレスを感じます。

-

私は臨床検査技師からCRCになりました。

臨床検査技師のときよりも人に気をつかう場面が多いことが大変だと思います。特に難しい先生と対応がある場合はストレスマックスになります。

コミュニケーション力がない人がCRCになると大変だと思います。

あと、細かい業務が多いので、細かいところに気づける人でないと厳しい仕事だと感じました。

2020年4月17日

2020年4月17日

役に立った(0)

- 治験コーディネーターになって大変なことや苦労したこと AI

-

治験コーディネーターになって大変だったこと・苦労したこと

◆ 多岐にわたる関係者とのコミュニケーション: 治験は、医師、看護師、薬剤師、検査技師などの医療従事者、製薬会社、患者さんなど、多くの関係者と連携して進めていく必要があります。それぞれの立場や考え方を理解し、円滑なコミュニケーションを図るのは、時に大きな苦労となります。特に、医師は多忙な方が多く、スケジュール調整や情報伝達に苦労することがあります。また、患者さんの中には、病状や治療への不安からナーバスになっている方もおり、丁寧な対応が求められます。

◆ 煩雑な事務作業と正確性: 治験には、膨大な量の書類作成・管理、データ入力、症例報告などの事務作業が伴います。これらの作業は正確性が求められ、ミスは許されません。また、治験ごとに手順書や規制が異なり、常に最新の情報を把握しておく必要があります。細かな作業が苦手な方にとっては、大きな負担となる可能性があります。

◆ スケジュール管理の難しさ: 治験は、複数の医療機関や患者さんの都合に合わせてスケジュールを組む必要があり、調整が難しいことがあります。また、予期せぬ事態(患者さんの体調不良、検査機器の故障など)が発生し、スケジュール変更を余儀なくされることもあります。臨機応変な対応力と、柔軟なスケジュール管理能力が求められます。

◆ 倫理的なプレッシャー: 治験は、患者さんの安全と人権を最優先に行わなければなりません。倫理的な観点から、常に責任とプレッシャーを感じる場面があります。特に、有害事象が発生した場合には、迅速かつ適切な対応が求められます。

◆ 時間の制約: 治験には、実施期間やデータ提出期限などが厳密に定められています。そのため、常に時間に追われる状況になりやすく、残業や休日出勤が発生することもあります。ワークライフバランスを重視する方にとっては、厳しいと感じるかもしれません。

◆ 継続的な学習: 治験に関する規制やガイドラインは頻繁に改訂されるため、常に最新の情報を学び続ける必要があります。また、新しい治療法や検査技術に関する知識も習得していく必要があります。自己学習意欲がない方にとっては、負担となる可能性があります。

◆ キャリアパスの不明瞭さ: CRCとしてのキャリアパスは、まだ確立されていない部分があります。将来、どのようなキャリアを歩めるのか、不安を感じる方もいるかもしれません。

経験者からのアドバイス

◆ コミュニケーション能力を高める: 関係者との円滑なコミュニケーションは、CRCの仕事において非常に重要です。日頃から、相手の立場を理解し、丁寧に説明するよう心がけましょう。

◆ 正確性と責任感を持つ: 事務作業は地道な作業ですが、正確に行うことが重要です。責任感を持って、一つ一つの作業に丁寧に取り組みましょう。

◆ 柔軟な対応力を身につける: 予期せぬ事態にも対応できるよう、柔軟な考え方と対応力を身につけましょう。

◆ 積極的に学ぶ姿勢を持つ: 常に最新の情報を学び、自己研鑽に励むことで、自身のスキルアップにつながります。

◆ 相談できる環境を作る: 困ったことや悩んでいることがあれば、上司や同僚に相談できる環境を作っておきましょう。

これらの点を踏まえて、ご自身が治験コーディネーターとして働くことが本当に向いているのか、改めて検討してみてください。大変な面もありますが、やりがいも大きい仕事です。項目 説明 具体例 関係者との調整・コミュニケーション ◆多岐にわたる関係者: 医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師などの医療従事者、治験依頼者(製薬会社)、被験者、さらにはその家族など、多くの関係者と関わるため、それぞれの立場や考え方を理解し、円滑なコミュニケーションを図る必要があります。これが大きな負担となることがあります。

◆板挟み状態: 時には、医療機関と製薬会社の間で意見が異なったり、被験者の希望と治験プロトコルが合致しないなど、板挟みになる状況も発生します。そのような状況下で、関係者全員が納得できる落としどころを見つけるのは、非常に難しい作業です。◆医師が多忙でなかなか連絡が取れず、治験の進捗に影響が出てしまう。

◆製薬会社から急な変更や追加の作業を依頼され、現場の医療従事者との調整に苦労する。

◆被験者から治験薬の副作用について不安を訴えられたが、治験プロトコルで定められた範囲でしか説明できず、被験者の不安を十分に解消できない。

◆被験者の個人的な事情(急な入院など)で治験スケジュールの大幅な変更を余儀なくされる。業務の正確性と責任の重さ ◆データの正確性: 治験データは新薬開発の重要な根拠となるため、データ入力や管理において、些細なミスも許されません。常に正確性を求められるプレッシャーは大きなものです。

◆被験者の安全: 被験者の安全に責任を持つという重責は、精神的な負担となります。有害事象(副作用)が発生した場合の対応や報告は、迅速かつ適切に行わなければなりません。◆症例報告書(CRF)のデータ入力後、何度も見直しを行い、ミスがないか確認する作業に多くの時間を費やす。

◆治験薬の管理(温度管理、保管状況など)に細心の注意を払う。

◆重篤な有害事象(SAE)が発生した場合、休日や夜間でも対応を求められる。

◆治験中に被験者の容態が急変し、対応に追われる。業務量の多さと時間管理の難しさ ◆複数の治験の同時進行: 複数の治験を同時並行で担当することが多く、それぞれの治験でスケジュールやタスクが異なるため、常に複数のことを同時に考え、効率的に業務を進める必要があります。

◆イレギュラーな対応: 治験期間中は、予期せぬ事態(被験者の体調不良、検査機器の故障など)が発生することがあります。そのような場合、予定していた業務を中断し、臨機応変に対応しなければなりません。◆複数の治験の進捗状況を把握し、それぞれの締め切りに合わせてスケジュールを調整する必要がある。

◆治験期間中に必要な書類作成や手続きが多く、事務作業に追われる。

◆被験者の急な体調不良により、検査日を変更したり、医師との連絡調整を行ったりする必要が生じる。

◆治験薬の納品が遅延し、治験スケジュール全体の見直しを迫られる。精神的な負担 ◆被験者の精神的ケア: 病気や治療に対する不安を抱える被験者の精神的なサポートもCRCの重要な役割です。被験者の不安を受け止め、寄り添うことは、CRC自身の精神的な負担となることがあります。

◆倫理的な葛藤: 新薬開発という目的と、被験者の利益の間で葛藤を感じたり、倫理的なジレンマに直面することもあります。◆治験参加に不安を感じている被験者の話を長時間聞き、精神的なケアを行う。

◆重い病気を抱える被験者と接する中で、自身の精神的なバランスを保つのが難しいと感じる。

◆治験薬の効果が十分でない場合でも、プロトコルに従って治験を進めなければならないことに葛藤を感じる。その他 ◆施設間の移動: 複数の医療機関を担当する場合、施設間の移動に多くの時間を費やすことになります。

◆病院特有の人間関係: 病院という特殊な環境における人間関係(医師、看護師などとの連携)に苦労する場合があります。

◆専門用語の多さ: 治験に関する専門用語や規制(GCPなど)を覚えるのに苦労する場合があります。◆複数の医療機関を車で移動し、移動時間だけで1日が終わってしまうことがある。

◆病院の医師や看護師の多忙さから、なかなか連携がスムーズに進まない。

◆治験関連の専門用語が多く、最初は理解するのに苦労する。

◆治験実施計画書(プロトコル)の内容が複雑で、理解するのに時間がかかる。

※CRC転職に特化したAIアシスタントを利用したい方はこちらから

年収査定はこちら

年収査定はこちら

合格予想はこちら

合格予想はこちら

掲示板で質問をする

掲示板で質問をする

CRC

CRC

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCに

CRCに

CRCの

CRCの

SMO

SMO

SMO

SMO

応募先の

応募先の

治験

治験

院内CRCと

院内CRCと

2026年4月からの転職

2026年4月からの転職 CRC未経験特集

CRC未経験特集 CRC経験者特集

CRC経験者特集 看護師特集

看護師特集 臨床検査技師特集

臨床検査技師特集 保健師特集

保健師特集 薬剤師特集

薬剤師特集 管理栄養士特集

管理栄養士特集 臨床工学技士特集

臨床工学技士特集 理学療法士特集

理学療法士特集 作業療法士特集

作業療法士特集 臨床心理士特集

臨床心理士特集 MR特集

MR特集 CRA経験者特集

CRA経験者特集

求人検索

求人検索  ログイン

ログイン 会員さま専用

会員さま専用 CRCの仕事

CRCの仕事  治験業界の研究

治験業界の研究 経験・資格別の注意点

経験・資格別の注意点 応募書類の作成

応募書類の作成 面接・適性検査の対策

面接・適性検査の対策 みんなのクチコミ

みんなのクチコミ みんなの質問と回答

みんなの質問と回答 転職成功事例

転職成功事例 マンガで分かるCRC

マンガで分かるCRC CRCばんくチャンネル

CRCばんくチャンネル 便利な機能

便利な機能 相談/年収査定/合格予想

相談/年収査定/合格予想 2026年から働くには?

2026年から働くには? 退職手続き

退職手続き 開催中のキャンペーン

開催中のキャンペーン 《CRCばんく》とは

《CRCばんく》とは