「CRCになってからの勉強で大変な部分を教えて下さい。」の質問と回答のページです。質問に対しての回答投稿が可能です。マナーを守って有意義に利用しましょう。(削除申請はこちらからお願いします)

CRCになってからの勉強で大変な部分を教えて下さい。

質問

質問

CRCになってからの勉強で大変な部分を教えて下さい。

CRCは勉強が大変と聞きました。大変だと感じる部分についてもう少し具体的に教えていただけますでしょうか。 2020年8月7日

2020年8月7日  9853

9853

AIによる要約

AIによる要約

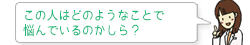

マンガでわかる

マンガでわかる

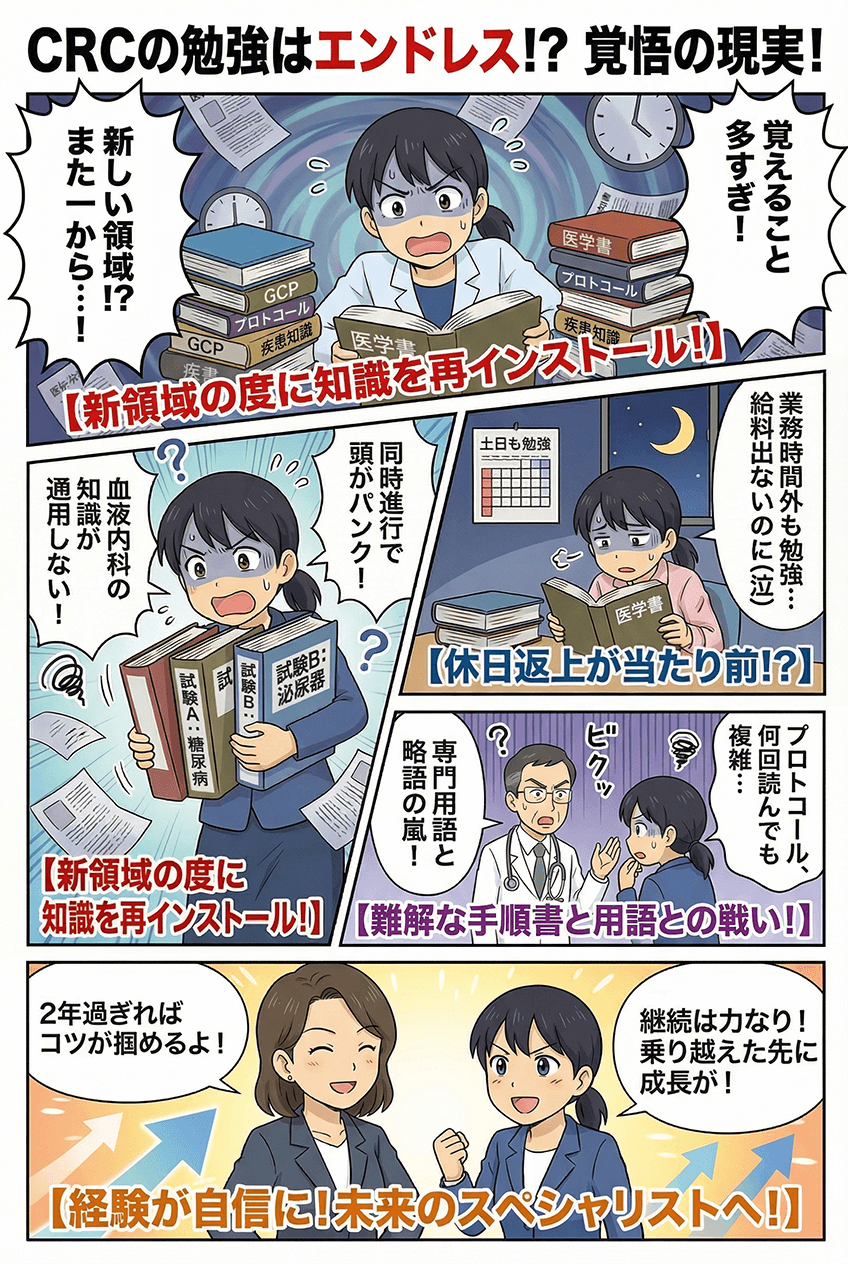

イラスト・図解でわかる

イラスト・図解でわかる

みんなの回答一覧

みんなの回答一覧

- 同じ時期に複数の試験について覚える必要があることをとても大変に感じます。 ベストアンサー

-

新しい領域を担当するごとに、疾患や薬、検査内容について一から学ぶ必要があることが大変です。また、同時に複数の領域の試験を担当することが多いですし、メインだけでなくサブで担当する試験についても理解する必要がありますので、試験の開始が重なると、同じ時期に複数の試験について覚える必要があることをとても大変に感じます。

看護師なら半年ごとに所属する科が変わる感じと言えば伝わるでしょうか。臨床検査技師で似た状況は思いつきません。

製薬会社が勉強会を開催してくれたり、先輩CRCがサポートしてくれたりもしますが、最後は自己学習が必要になります。プロトコールを読んで分からないことを調べることを何度も何度も繰り返して、分からないことがなくなったら勉強はとりあえずは完了です。慣れない試験を担当するときは、家に帰ってから勉強するのは当たり前で、土日がつぶれてしまうこともありました。

治験中は治験が決められた手順から外れないように、手順書を何度も見ることになります。毎週送られてくる有害事象の内容も覚えるようにしてました。

私は看護師のときは血液内科で働いていましたから、血液癌の知識と経験には自信があったのですが、CRCになって最初に担当した治験(厳密には2試験目)は糖尿病でした。そして同時に、泌尿器も担当することになり、新しく覚えることが多すぎて泣きそうになったことを覚えています。

CRCになって2年を過ぎた後ぐらいからは、新しく覚えることも少なくなり、勉強の仕方もコツが分かってきて、休みの日ではなく仕事中だけで勉強を終えることができるようになりました。

2020年8月20日

2020年8月20日

役に立った(5)

- 各試験内容を叩き込むのが大変です。 ベターアンサー

-

他の方が仰るように、未経験領域の勉強はもちろんですが経験領域であっても試験毎に実施手順、内容は異なるのでエントリー開始となるまでに各試験内容を叩き込むのがいつも大変だと感じます。

入職間もない頃は主担当+副担当合わせても何試験も掛け持ちする事はあまりないかと思いますが、ある程度の年数になると10試験程担当する事も珍しくないです…。(私の職場は、ですが…)

2020年8月17日

2020年8月17日

役に立った(3)

- 最初は治験の専門用語や略語を覚えることが大変です。 ベターアンサー

-

研修のうちは治験の専門用語や略語を覚えることが大変です。研修が終わった後は被験者となる人のカルテの内容を理解できるようになることが大変になります。

2020年8月17日

2020年8月17日

役に立った(2)

- 複数の領域を同時に勉強することが大変です。 ベターアンサー

-

CRCが同時に担当する領域は複数であることがほとんどです。3つも4つも同時に違う試験を担当しますから、覚えなければならない量もはんぱなく多いです。疾患や薬の知識がとても追いつきません。

過去に経験がない領域が多い場合は土日が家に帰ってからの勉強や復習でつぶれることも普通にあります。もちろん家で勉強している間の給料はでません。

2020年8月12日

2020年8月12日

役に立った(2)

- CRCの勉強で大変なことについて

-

CRCとして10年以上の経験がある元看護師です。

CRCになってからの勉強は確かに大変な部分が多いです。私も大学病院で看護師をしていた経験があり、CRCに転職した際には新しい知識やスキルを身につける必要がありました。まず、専門知識の習得が一番の壁になると思います。治験に関する法律や規制、GCPなど、医療現場ではあまり触れない内容が多く、最初は戸惑うことも多かったです。

ビジネスマナーやコミュニケーションスキルも大変でした。CRCは医師や看護師、製薬会社の担当者と連携しながら仕事を進めるため、円滑なコミュニケーションが求められます。特に初めての環境では、自分の意見をしっかり伝えることが難しく感じることもあります。

事務作業も多いです。治験に必要な書類作成やデータ管理は細かい作業が多く、時間を要することがあります。特に被験者対応後のデータ整理や報告書作成は手間がかかりますので、効率的に進めるためには慣れと工夫が必要です。

もちろん、新しい治験薬や試験内容について常に学び続ける姿勢も重要です。治験は常に進化しているため、新しい情報や技術についていくためには、自主的な学習が欠かせません。この点については、自分の興味を持ち続けることで少しでも楽しく学べるようになると思います。

2024年12月2日

2024年12月2日

役に立った(0)

- 薬剤について覚えるのが大変

-

私は臨床検査技師ですが薬剤について覚えることが大変でした。通勤時間を利用して勉強するようにしていました。

2022年8月24日

2022年8月24日

役に立った(0)

- マルチタスク

-

複数の試験、複数の患者さんの対応を同時にするため混乱するときがあります。マルチタスクで仕事を進めていくことが大変だと感じます。

2022年7月13日

2022年7月13日

役に立った(0)

- あわせて以下もご参考にしてください。 公式

-

<類似の記事>

https://crc-bank.com/crcnoshigotonaiyou#a1

(勉強会(製薬会社の担当者→治験コーディネーター))

https://crc-bank.com/crcnoshigotonaiyou2

(領域別の治験コーディネーターの仕事の詳細)

https://crc-bank.com/crcnoqa#qa43

(治験コーディネーター一人が担当する施設数、試験数、被験者数を教えてください)

https://crc-bank.com/crcnoqa#qa43

(希望する領域の治験を担当できますか?)

https://crc-bank.com/chikenyougosyuu

(治験用語集)

2021年1月12日

2021年1月12日

- 新しい領域を担当するとき

-

全く携わったことのない領域を新たに担当するときは知識がないので大変です。でも、新しいことを色々と学べますから苦にはなりません。

2020年8月8日

2020年8月8日

役に立った(0)

- CRCになってからの勉強で大変な部分について AI

-

覚えることが多い

CRCの業務は多岐にわたり、覚えるべきことが非常に多いです。

◆ 医学・薬学の知識: 疾患、薬理作用、副作用、検査値など、医学・薬学の基礎知識はもちろん、治験に関わる専門的な知識も必要となります。

◆ GCP(医薬品の臨床試験の実施の基準): 治験を実施する上でのルールであるGCPは、CRCにとって必須の知識です。GCPは条文が多く、内容も複雑なため、理解するのに時間がかかります。

◆ プロトコル(治験実施計画書): 個々の治験ごとにプロトコルが作成されており、CRCは担当する治験のプロトコルを完全に理解する必要があります。プロトコルは専門用語が多く、内容も詳細にわたるため、読み解くのに苦労する場合があります。

◆ 関連法規・ガイドライン: 医薬品医療機器等法、個人情報保護法など、治験に関連する法規やガイドラインも理解する必要があります。

◆ 治験で使用するシステム: 電子カルテシステム、治験データ管理システム(EDC)、治験薬管理システムなど、治験で使用する様々なシステムの使い方を覚える必要があります。

◆ コミュニケーションスキル: 医師、看護師、薬剤師、被験者など、様々な立場の人と円滑にコミュニケーションを取るためのスキルも求められます。

常に新しい情報を学ぶ必要がある

医学・薬学の分野は日々進歩しており、新しい治療法や薬が次々と開発されています。そのため、CRCは常に最新の情報を学び続ける必要があります。

◆ 学会や研修会への参加: 最新の情報を得るために、学会や研修会に積極的に参加することが推奨されます。

◆ 論文や文献の購読: 専門誌や論文を読んで、最新の知識をアップデートする必要があります。

◆ 自己学習: 業務時間外にも、書籍やインターネットなどを活用して自己学習を行うことが求められます。

専門用語が多い

治験では、専門用語が頻繁に使用されます。これらの用語は、医学・薬学の知識がない人にとっては理解が難しく、学習のハードルを高める要因となります。

◆ 医学用語: 疾患名、検査項目、薬剤名など、医学用語は多岐にわたります。

◆ 治験用語: 治験依頼者、治験責任医師、有害事象、治験薬概要書など、治験特有の用語も多くあります。

業務と並行して勉強する必要がある

CRCは、日々の業務をこなしながら勉強する必要があるため、時間管理が重要になります。

◆ 業務時間外の学習時間確保: 業務時間外に学習時間を確保する必要があります。

◆ 効率的な学習方法: 効率的に学習するために、自分に合った方法を見つけることが重要です。

勉強を乗り越えるためのポイント

◆ 目的意識を持つ: なぜ勉強するのか、何のためにCRCとして働きたいのかという目的意識を持つことで、モチベーションを維持することができます。

◆ 計画的に学習する: 計画を立てて学習することで、効率的に知識を習得することができます。

◆ 周囲のサポートを活用する: 先輩CRCや同僚に質問したり、相談したりすることで、理解を深めることができます。

◆ 情報共有: 同僚と情報共有することで、効率よく知識を習得できます。項目 詳細 具体的な内容 対策 薬事関連法規 医薬品医療機器等法(薬機法)をはじめとする、治験に関連する法規制の理解 治験の手順、被験者の人権保護、医薬品の安全性情報、個人情報保護法など 厚生労働省のウェブサイトや関連書籍、e-ラーニングなどで学習。SMOや製薬会社が実施する研修への参加。資格取得(例:日本SMO協会CRC認定資格)も有効。 GCP(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令) GCPは治験のルールブックであり、CRC業務の基本 治験の手順、倫理的配慮、データ管理、品質管理、モニタリング、監査など GCP省令の原文を読む。解説書や研修で理解を深める。GCP関連のセミナーや勉強会への参加。 医学・薬学の知識 疾患、治療法、薬理作用、副作用など、幅広い医学・薬学の知識が必要 担当する治験によって、必要な知識は異なる。専門領域(例:がん、循環器、精神科など)の知識も必要。 医学書、薬学書、医学論文、製薬会社が提供する資料などで学習。医師、薬剤師など医療従事者との情報交換。医学系ウェブサイトやオンライン学習プラットフォームの活用。 治験プロトコル(治験実施計画書) 各治験ごとに詳細なプロトコルがあり、内容を深く理解する必要がある 試験デザイン、選択基準、除外基準、投与方法、評価項目、スケジュール、安全性情報など プロトコルを熟読し、不明点は治験依頼者(製薬会社)や治験責任医師に必ず確認する。治験開始前の勉強会などで理解を深める。 症例報告書(CRF) 治験データを記録する重要な書類。正確な記載とデータ入力が求められる 記載項目、記載方法、データ入力システム(EDC)の操作、データクエリ対応など CRF作成マニュアルや研修で学習。データマネジメント担当者(DM)と連携し、不明点は確認する。EDCのトレーニングを受講。 モニタリング・監査対応 CRA(臨床開発モニター)や監査担当者からの質問や指摘に適切に対応する必要がある 監査対応、逸脱報告、安全性情報報告、資料の準備と提示など モニタリング手順や関連法規を理解する。CRAや監査担当者と良好なコミュニケーションを図る。過去の指摘事項を分析し、改善に繋げる。 コミュニケーションスキル 医師、看護師、薬剤師、被験者、製薬会社担当者など、多岐にわたる関係者とのコミュニケーションが必要 専門用語を使った説明、分かりやすい説明、傾聴力、共感力、交渉力、情報伝達力など ロールプレイングやコミュニケーション研修でスキルアップを図る。医療コミュニケーションに関する書籍やウェブサイトで学習。 ITスキル 電子カルテ、電子症例報告書(eCRF)、治験管理システム(CTMS)など、様々なITツールを使用 各システムの操作方法、データ入力、セキュリティ対策、データバックアップなど マニュアルや研修で操作方法を習得する。ITサポート担当者と連携し、トラブルシューティングを行う。情報セキュリティに関する知識も習得。 倫理的配慮 被験者の人権保護、個人情報保護、インフォームドコンセントなど、倫理的な側面への深い理解が必要 ヘルシンキ宣言、ICF(インフォームドコンセントフォーム)の説明、倫理審査委員会の役割など 倫理指針や関連法規を学習。倫理委員会が実施する研修への参加。倫理的なジレンマ事例について学ぶ。 継続的な学習 治験関連の法規制、ガイドライン、医学・薬学の知識は常にアップデートされるため、継続的な学習が不可欠 最新の法規制、ガイドライン、学会情報、医学論文、業界ニュースなど 業界団体や学会のウェブサイト、ニュースレター、研修、セミナーなどで情報収集。専門誌の購読。

まとめ

CRCの勉強は、覚えることが多く、常に新しい情報を学び続ける必要があるため、大変だと感じる部分もあるかもしれません。大変な部分もありますが、それを乗り越えた先には、大きな達成感と成長が待っています。項目 説明 勉強の大変さ 薬事関連法規、GCP、医学・薬学知識、プロトコル、CRF、モニタリング対応、コミュニケーションスキル、ITスキル、倫理的配慮など、多岐にわたる分野の学習が必要。常に最新情報へのアップデートが求められる。 乗り越えるためのポイント 積極的に質問、研修・勉強会活用、継続的な学習、情報源の整理、同僚との情報共有。

※CRC転職に特化したAIアシスタントを利用したい方はこちらから

年収査定はこちら

年収査定はこちら

合格予想はこちら

合格予想はこちら

掲示板で質問をする

掲示板で質問をする

CRC

CRC

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCに

CRCに

CRCの

CRCの

SMO

SMO

SMO

SMO

応募先の

応募先の

治験

治験

院内CRCと

院内CRCと

2026年4月からの転職

2026年4月からの転職 CRC未経験特集

CRC未経験特集 CRC経験者特集

CRC経験者特集 看護師特集

看護師特集 臨床検査技師特集

臨床検査技師特集 保健師特集

保健師特集 薬剤師特集

薬剤師特集 管理栄養士特集

管理栄養士特集 臨床工学技士特集

臨床工学技士特集 理学療法士特集

理学療法士特集 作業療法士特集

作業療法士特集 臨床心理士特集

臨床心理士特集 MR特集

MR特集 CRA経験者特集

CRA経験者特集

求人検索

求人検索  ログイン

ログイン 会員さま専用

会員さま専用 CRCの仕事

CRCの仕事  治験業界の研究

治験業界の研究 経験・資格別の注意点

経験・資格別の注意点 応募書類の作成

応募書類の作成 面接・適性検査の対策

面接・適性検査の対策 みんなのクチコミ

みんなのクチコミ みんなの質問と回答

みんなの質問と回答 転職成功事例

転職成功事例 マンガで分かるCRC

マンガで分かるCRC CRCばんくチャンネル

CRCばんくチャンネル 便利な機能

便利な機能 相談/年収査定/合格予想

相談/年収査定/合格予想 2026年から働くには?

2026年から働くには? 退職手続き

退職手続き 開催中のキャンペーン

開催中のキャンペーン 《CRCばんく》とは

《CRCばんく》とは