退職のスケジュール

退職のスケジュール

スムーズに退職するためには、きちんとした退職スケジュールを立てることが必要です。そして、退職の準備の全体像をざっくりと把握した上で、やるべき手続きを粛々と進めていきます。

こちらの記事では治験コーディネーター(CRC)へ転職する時に、どのように退職の準備ををすれば良いのか、スケジュールにしてまとめてありますので、ご自身の準備に漏れがないかを確認してみてください。

- 3ヶ月前

- 退職のリサーチ

- 退職後に必要な生活費を計算する

(無職の期間が想定される場合は、貯蓄、ローンなどの借金、雇用保険の金額を計算しておき、最低でも6ヶ月は収入がなくても生活できるように準備をしておきましょう。) - 就業規則で退職手続き・条件などを確認する

(特に退職の申し出をいつまでにすればいいのか、引き継ぎ、競業避止義務、退職金などの項目についてきちんと目を通しておきましょう。) - 有給の残日数を計算する

- 家族に相談して、退職を納得してもらう

- 1~2ヶ月前

- 退職の意思表示

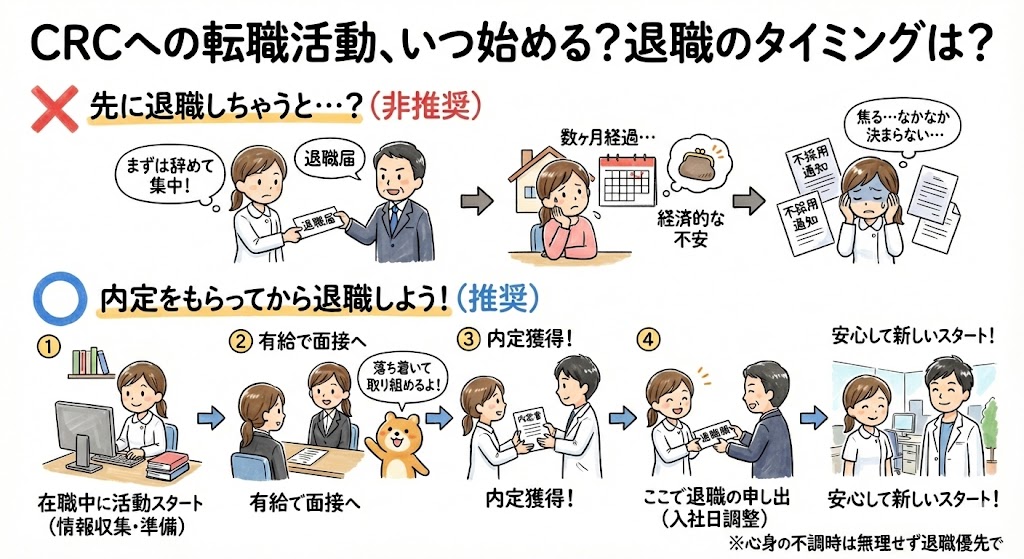

- 転職先を決める

(転職先から内定をもらってから、退職の意思表示をするのが一般的です。) - 直属の上司に退職を伝える

(まずは直属の上司に口頭で退職の意思を伝えましょう。) - 有給休暇の残日数と、引き継ぎを考慮して最終出勤日と退職日を決定する

- 引き継ぎのスケジュールを立てる

- 2週間

~

1ヶ月前 - 退職願の提出・業務の引き継ぎ

- 退職願いを直属の上司に提出する

(今後のトラブルを避けるため、必ず書面で退職願を提出します。その際に退職願いのコピーをとっておくとよいでしょう。会社や病院に専用のフォーマットがある場合は、それを使用しましょう) - 引き継ぎの資料を作成する

- 上司と相談し後任者を決定する

- 後任者と引き継ぎの打ち合わせをする

- 取引先へあいさつをし、後任者を紹介する

- 会社貸与、もしくは使用のパソコンに入っているデータを整理する

- 引き継ぎが順調に進んでいることを、転職先に連絡する

- 最終

出社日 - 貸与物の返却、あいさつ、貸与物の返却

- 会社からの貸与物を返却する

- お世話になった同僚にあいさつをする、もしくはあいさつのメールを送る

- トラブルに備えて、退職後の連絡先を上司や後任者に伝える

- 退職日

前後 - 退職の最終チェック

- 退職日の翌日以降なるべく早い時期に健康保険証/資格確認書などを返還する

退職の手続き

退職の手続き

以下では具体的な退職手続きを説明しています。治験コーディネーター(CRC)を目指す方から、よくある質問への回答も記載していますので参考にしてください。

退職のリサーチ

「就業規則」の退職の項目を熟読しておこう。

退職の3ヶ月くらい前から、退職に備えて下調べをしておきます。主なリサーチ項目は「退職後の出費額」と「就業規則」です。

次の転職先が決まらずに退職をしてしまうと、当然ですが収入がなくなります。しかしながら家賃や食費、光熱費、税金、年金、健康保険料などの支出は続くため、予想以上に貯金が減っていくことになります。

そのため、あらかじめ退職後の出費をざっくりと計算しておくと良いでしょう。特に健康保険料と住民税は驚くほど高くなることが多いので、前もって心の準備をしておくと良いでしょう。

また、失業者の心強い味方である失業保険は、自己都合退職の場合、約1~2ヶ月間は支払われませんので覚えておきましょう。一般的には最低でも6ヶ月の収入が必要と言われていますので、足りない場合は必ず転職先を決めてから退職するようにしましょう。

- Q

- 国民健康保険料について

- A

- 前年の所得に比例して支払額が算出されるので注意が必要です。失業して無職になっていたとしても、前年の所得が高ければ支払額は高額になります。

住んでいる地域などにもよって異なりますが、前年の年間所得が300万円の場合、保険料が年50万円というケースもあるようです。1ヶ月あたりに直すと4万円以上の出費です。失業している人にとってこればバカにならない金額ですので前もって知っておきましょう。

- Q

- 住民税について

- A

- 住民税も国民健康保険料と同じで、前年の所得に比例して支払額が計算されます。失業して無職になっていたとしても、前年の所得が高ければ高額になります。

住民税の税率は10%です。ざっくりと計算する場合は前年の年収に10%を掛けてみてください。各種控除があるため、実際の金額は上記より低くなりますが、退職のリサーチの段階でおよそのイメージを持っておくと良いでしょう。

- Q

- 失業保険について

- A

- 自己都合の退職では失業給付金を貰うまでに1週間の待期期間+支給制限1~2カ月の期間が必要になります。この間は失業給付金を貰うことができません。転職先が決まっていない人にとっては1~2カ月収入がないのはとても辛いことですので、あらかじめ知っておきましょう。

そして、就業規則には退職の申し出をいつまでにすれば良いかが書かれています。大きな総合病院などは就業規則で「2~6ヶ月前に退職の意思を伝えること」と定められていることが多いですが、法的な効力は基本的にないことも覚えておきましょう。

また、退職金のある方は退職金の金額や支払われる日をチェックしておきます。余裕があれば競業避止の項目についても目を通しておくと良いでしょう。

- Q

- 退職の申し出の時期について

- A

- 退職日は14日前に伝えれば良いと民法第627条第1項に定められていますので、引き継ぎが完了していれば、退職を申し出た日から14日後には退職できることになります。

とは言え、どうしても急いで退職する必要がある場合を除き、一般的な社会常識を考慮して、1ヶ月前には直属の上司に退職の意思を伝えたほうが、トラブルなく退職できると言えるでしょう。

大きな病院などは就業規則で「2~6ヶ月前に退職の意思を伝えること」と決められていることが多いですが、法的な効力はなく、あくまでも「お願い」であることを知っておきましょう。

仮に「3ヶ月前に退職の意思を伝えること」と書かれた就業規則や覚書への署名を根拠に、会社や病院が従業員の退職を拒んだり、退職を認めずに働かせたりした場合は、労働基準法違反となり労働基準監督署による指導・監督対象となります。

退職の申し出時期で困った場合は、労働相談センターが各地に設置されていますので、お気軽に相談してみましょう。すぐに解決することも多いようです。

退職の申し出の時期をもう少し詳しく

退職の申し出の時期をもう少し詳しく

- 雇用期間に定めがなく日給月給制や月給日給制(欠勤や遅刻・早退をすると給与が減る)の人

民法627条1項の「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」が適応され、申し出から2週間で退職できます。 - 雇用期間に定めがなく完全月給制(欠勤や遅刻・早退をしても給与が減らない)の人

民法627条2項の「期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。」が適応され、申し出から約2~6週間(月末締めの場合なら、月の前半に退職願を出したなら月末、月の後半に退職願を出したなら翌月末)で退職できます。 - 雇用期間に定めがなく年俸制の人

民法627条3項の「6ヶ月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3ヶ月前にしなければならない。」が適応され、退職の3ヶ月前までの申し出が必要です。 - 雇用期間に定めがある人

契約期間の途中での退職はやむを得ない場合(体調不良、家族が病気など)を除いて認められていません(損害賠償の対象となる)が、体調不良と伝えれば退職できることになります。ただし、1年を超える期間を定めて有期労働契約を締結している場合、契約期間の初日から1年を経過した日以後はいつでも退職できます。

特に退職手続きが初めての方は相手の言いなりにならないよう、「強い気持ち」と「最低限の法律知識」を学んでから退職の申し出をしましょう。そうしないと退職時期が半年~1年ほど後ろにずれてしまうかもしれませんよ。

- Q

- 競業避止義務について

- A

- 最近は退職時に競業避止義務の誓約書への署名を求められることも多いようです。

しかしながら、憲法上には職業選択の自由が保障されており、在職中はともかく、退職後には競業行為を避けるべき義務は負わないのが原則です。また、誓約書への署名も無効として扱われることが多いです。

ですので、多くの人は気にする必要はありません。心理的な抑止力を狙って、病院や企業が誓約書への署名を求めていることがほとんどです。

ただし、全てが無効というわけではなく、退職時の役職が取締役などであったり、競業避止に見合う対価が支払われている場合など、厳密な条件に該当する場合は有効と判断される場合もあります。

退職の申し出

退職の申し出

転職理由は「他に決まった」がお勧め。具体的な転職先は内緒にしておこう。

退職の申し出は、まず直属の上司に伝えることが一般的です。直属の上司に伝えるまでは、職場の友人などにも退職の意思があることを言わないようにしましょう。

なぜなら、もし、話が漏れて上司の耳に入った場合、上司が気分を害して、退職について非協力的になる可能性があるからです。上司と人間関係がうまくいってなかったとしても、ここは我慢して上司の顔を立てましょう。

退職を申し出るにはまず、上司の手が空いている夕方などを狙って「少しお時間よろしいでしょうか?」という感じで、上司と2人きりになれる場所へ移動します。いざ、話を切り出すときは、まわりくどい言い方は避け、「~という理由で退職させてください」と正面から直球で伝えます。その時に気をつける点は以下の2点です。

退職を申し出るときに気をつける点

退職を申し出るときに気をつける点

- 転職先の社名や病院名を言わない

- 引止めにあいにくい理由を伝える

退職願を告げた上司から「次はどこに転職するの?」と聞かれも、決して正直に答えてはいけません。「申し訳ありませんが、控えさせてください」などと、ぼやかして返答しておきましょう。仮にしつこく聞かれて、どうしても話す必要がある場合は、現職とは極力関係ない転職先をとりあえず伝えておきましょう。

その場合、転職先の業種と場所だけを伝えて、会社名や病院名を言わないことが鉄則です。なぜなら、転職先を正直に上司に話したことによって、転職先と現職の職場との間にトラブルが発生し転職がスムーズに行えない可能性があったり、知らないうちに就業規則に違反してしまったり、上司に転職先の会社に乗り込んでいかれたりする可能性があるからです。

謙虚な姿勢で同じセリフをオウムのように繰り返すことが、あなたにとっては最も有利なやり方なのです。「転職先を言わねばならない」という決まりはありません。履歴書にも「一身上の都合で退職」と書いていますよね。

引止めにあいにくい理由を伝えることも重要です。例えば上司との人間関係、仕事内容や給与などの不満を退職理由として伝えた場合、会社や病院があなたが不満に思っていることを改善して、退職の引き止めを迫る可能性があります。そうなるとスムーズな退職が難しくなります。ですので、決して現職への不平不満を口に出すことは避けましょう。

引き止めにあいにくい退職理由としては「転職先が決まった」というのが最も自然です。その他にも「配偶者や結婚予定の彼氏の転勤」「Uターン」「海外留学」「親族の介護」「結婚」「出産」などがあげられます。引き止めに合いにくい理由を伝えることは有給をきちんと消化したり、退職日をスムーズに決めるために非常に大切ですので、慎重に物事を運んでいきましょう。

- Q

- 引き止めにあった時はどうすればいいの?

- A

- 退職をする時に「いままで色々とお世話になったから、上司の要望も聞き入れようかな」などと遠慮する必要は一切ありません。初志貫徹の強い気持ちで、毅然とした態度で予定通りに物事を進めていきましょう。あなたの退職後のことは病院や会社が日常から考えるべきことで、あなたの仕事ではありません。

仮に遠慮していると、いつの間にか2ヶ月、3ヶ月と時間が経って、それこそ退職ができなくなります。あなたにとって大切なのは、今の職場ではなく次の職場であることを心に刻み、物事を進めていきましょう。情などに惑わされてはいけません。

もし、話し合いの段階でなかなか了承してもらえない場合は、とりあえず自分で決めた日付を入れ、写しをとった退職願を提出しておきましょう。もしあとからゴタゴタがあったとしても、予定通りに辞めることができるはずです。

従業員が退職することは病院や会社側にとっては由々しきことです。表では「おめでとう」と言いながらも、内心あせっていることが多いのです、だからこそ、一度決めたら正しい手順でズバッと行動に移すことが相互にとって最良の道であると言えます。

損害賠償は請求されない

損害賠償は請求されない

退職を申し出たときに上司などから「損害賠償請求する」と不当に脅される場合がありますが、気にせず退職して構いません。

なぜなら、労働者には職業選択の自由がある(憲法第22条)、労働契約に違反したことを理由とする違約金や損害賠償の予定は禁止である(労働基準法16条)、雇用契約は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する(民法第627条1項)、などの理由により損害賠償を請求できないからです。

また、「退職時に損害賠償の裁判をされた」などとSNSで拡散されてしまったら、イメージの失墜による被害も大きくなりますから、取れない損害賠償を裁判をしてまで請求しようとする会社や病院は非常に少ないです。

ただし、以下に該当する場合は、損害賠償を請求をされる可能性がありますので気をつけましょう。

- 前もって意思表示せずに退職する

- 有期雇用契約期間中に一方的に退職する

- 退職するときに他の従業員に転職の勧誘や引き抜きを行う

- 会社支援の研修・留学後に短期間で退職する

- 役員などの相当に重要な地位にある

後任が見つかるまで待つ必要はない

後任が見つかるまで待つ必要はない

退職を申し出ると「後任が見つかってから退職してほしい」とお願いされることがあります。しかし、後任を見つけるのは雇用主の役目で、労働者には関係のないことです。気にせず退職しても問題ありません。

期間の定めがない雇用契約にも関わらず、後任が見つからないという理由で会社・病院が辞めさせてくれないときは、違法であると伝えたうえで再考するようお願いすると良いでしょう。

給与・退職金は退職後も請求できる

給与・退職金は退職後も請求できる

退職後も給与や退職金の請求はできますので、支払われるか不安な人は、在職中にシフト表や就業規則、給与・退職金に関するメールなどをコピーしておきましょう。

その上で有給休暇の消化についても合わせて話し合い、最終出勤日と退職日を決めましょう。会社や病院に通勤しなくなる日=退職日ではありませんので気をつけましょう。

特に病院に勤めている看護師は引き止めに合うケースも多く、退職日の調整には時間がかかることも多いため、早めの意思表示を心がけましょう。他にも有給がたくさん残っている人も早めの意思表示を心がけましょう。

- Q

- 有給休暇について

- A

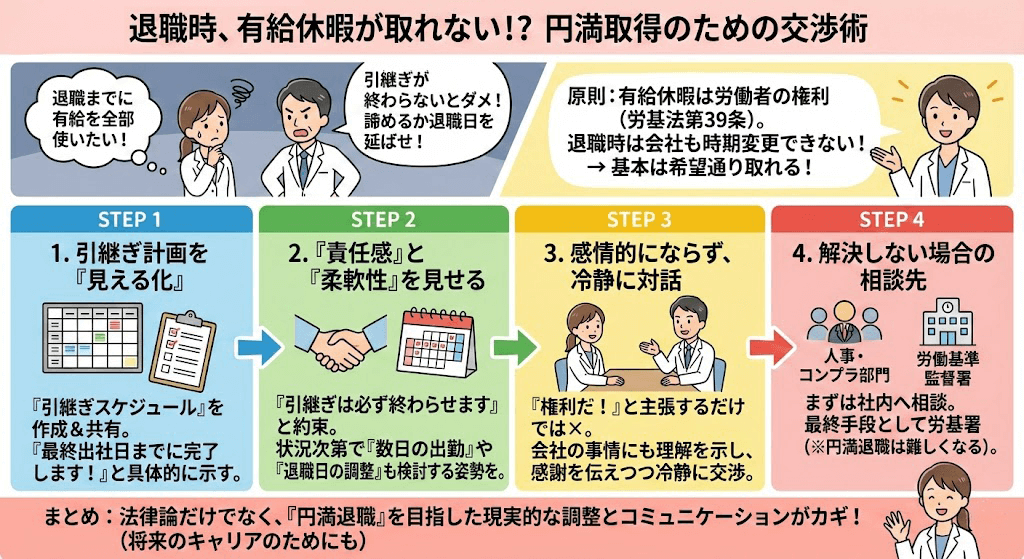

- 有給は労働者の正当な権利であり、会社や病院は退職前に有給を消化することを拒むことはできません。会社や病院が有給を取得する時期を変更させる「有給休暇の時季変更権」も退職時に無効となりますので、退職前には遠慮なく有給を全て消化しましょう。もし、有給を取得させてもらえないようであれば、近くの労働相談センターに相談してみましょう。

その際に気をつける点としては、就業規則に「退職の際には引き継ぎをきちんと行うこと」と書いてあることが多いため、引き継ぎをせずに退職することは避けましょう。

引き継ぎといっても後任の採用や、新人の教育まで行う必要はなく、引き継ぎリストを作成して、主なお客様にあいさつをするなど必要最低限で問題ありません。

また、退職をしてから有給を取得することはできませんので、有給消化の残り日数を考慮して退職日を決めましょう。退職日がすぐに決まって喜んでいたら、有給を消化するための日数がなかったなんてことにならないようにしましょう。

ただし、次の転職先が決まっており、初めての出勤日が迫っている場合は、その日にちを変更してまで有給消化を全部消化することは避けたほうがよいでしょう。もったいない気がしますが、気持ちを切り替えて新たな職場で頑張ることが賢明と言えます。

退職願いの提出

「退職願のコピー」があなたの「お守り」になる!

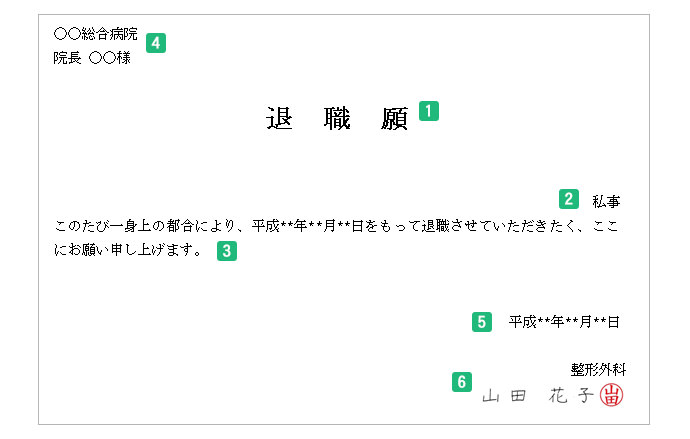

口頭のみで退職願いを伝えることもあるようですが、退職日の相違などのトラブルを防ぐためにも書面のものを渡すほうが良いでしょう。専用の用紙がある場合は、それを使用しましょう。

宛名は、理事長など病院の最高責任者や、会社の社長である代表取締役となります。提出先は、直属の上司や師長などです。

退職願には「退職日」と「提出日」を明記し、捺印をした上で手渡しします。今後のことを考えてコピーをとっておくと良いでしょう。

- Q

- 退職願の書き方を教えて下さい

- A

- 退職願いは、所定の用紙がない場合は、便箋を使い作成します。用意するものは、無地の便箋、封筒、黒ボールペン、印鑑です。冒頭には「退職届」と記し、退職理由、日付、署名、宛名を記入します。

- 1タイトル

- 冒頭に「退職願」もしくは「退職届」と大きく記入します。

- Q

- 退職願と退職届の違いを教えて下さい

- A

- 「退職願」は退職する意思があることを伝えることで、退職を会社から認めてもらうまで撤回が可能です。また、会社が承認したことを本人に告げてはじめて、法的に有効となります。

「退職届」は退職する旨を伝えることで、決定事項の通達となり、一度出すと撤回ができません。こちらは提出した時点で雇用契約の終了予告が成立します。

一般的には退職願が使用されることが多いようですが、退職届を使用する場合は「この度一身上の都合により、令和**年**月**日をもって退職いたします。」と、表現が断定になります。

- 2私事

- 書き出しは「私事」になります。

- 3文章

- 退職理由は「一身上の都合」になります。どのような理由でも全て一身上の都合で構いません。

- 上司と相談して決めた退職日を記入します。

- 4宛名

- 宛名は、理事長など病院の最高責任者や、会社の社長である代表取締役となります。

- 5日付

- 提出日の日付を記入します。

- 6署名

- 自分の部署名と名前を記入し、捺印をします。

- 名前は直筆が良いでしょう。

退職当日にすべきこと

退職当日は、身の回りの整理を行います。離職票を受取るなど、重要な事務手続きが多く発生します。漏れの無いようにしましょう。

《 退職日に受け取るもの 》

- 雇用保険被保険者証

- 年金手帳(会社に預けていた場合)

- 退職証明書

- 健康保険の資格喪失証明書(資格喪失証明書は退職日には受け取る事ができません。およそ10日後に発行されるので、いつになるのかの確認と、自宅に郵送してもらうようにお願いしておきましょう。 ※次就職する会社が決まっている人には必要ありません。)

- 離職票(離職票は退職日には受け取る事ができません。およそ10日後に発行されるので、いつになるのかの確認と、自宅に郵送してもらうようにお願いしておきましょう。 ※次就職する会社が決まっている人には必要ありません。)

- 源泉徴収票(源泉徴収票は退職日には受け取る事ができません。およそ10日後に発行されるので、いつになるのか確認と、自宅に郵送してもらうようにお願いしておきましょう。)

《 退職日に返却するもの 》

- 健康保険証/資格確認書など

- IDカード、社員証

- 名刺、バッジ

- 通勤定期券

- 制服、会社経費で購入した事務用品、備品など

退職日以降にすべきこと

転職先の指示に従えば問題なし。間が空いてしまう方は早めに「市役所」に電話しておこう。

次の転職先が決まっている場合は、その会社の指示に従います。色々な手続きは転職先の会社や病院が行ってくれるので、とりあえず「年金手帳」「雇用保険被保険者証」「源泉徴収票」ぐらいを用意しておけば問題ありません。「雇用保険被保険者証」と「源泉徴収票」は入社時に間に合わないことも多いので、その場合は入社後に提出します。

転職先が決まっていない場合はすべき手続きが色々とありますので、下記で漏れがないようにチェックしておきましょう。

《 健康保険に加入する 》

お住まいの市区町村役場で手続きをします。方法はいくつかあります。

1)在職中の健康保険を任意継続する(離職後20日以内に手続きをする必要があります)

2)国民健康保険に加入する(離職後14日以内に手続きをする必要があります)

3)家族が加入している健康保険の被扶養者になる(離職後14日以内に手続きをする必要があります)

持ち物は以下です。

- 社会保険資格喪失証明書、もしくは離職票、退職証明書など離職したことが分かるもの

《 求職の申し込み 》

離職票が届いたら、ハローワークで失業給付を受給するための最初の手続きを行います。持ち物は以下です。

- 雇用保険被保険者証

- 離職票1・2

- 住民票、または免許証

- 証明写真(タテ3cm×ヨコ2.5cm)

- 印鑑

- 預金通帳(離職票1に金融機関の確認印がない場合)

《 年金の種別変更手続き 》

退職した日から14日以内にお住まいの市区町村役場で手続きをします。持ち物は以下です。

- 印鑑

- 本人・配偶者の年金手帳(もしくは基礎年金番号通知書)

- 退職年月日の分かるもの(離職票、雇用保険被保険者証、退職証明書など)

よくある質問とみんなの回答

よくある質問とみんなの回答

- Q

- 会社規定で在職中の転職活動を禁止されていますが、次の転職先を決めてから退職するべき?

- A

-

会社規定のなかにそのようなことが盛り込まれていることに正直びっくりしました。その会社規定に従うと、同業他社に転職する場合は一度退職をしなければならないということですよね。

履歴にブランクがあるのは採用に際し不利になると思いますので、在職中から転職活動をした方がいいと思います。

ただ、その会社規定がある以上、建前では同業他社への転職活動をしていることを隠し通したほうがいいかと思います。

あとは、後々ばれてしまうかもしれませんが、退職の際は同業っていうのは伏せて退職されたほうがいいですね。

- Q

- 退職するときに有給休暇を取得させてもらえません。どのように交渉すれば良いでしょうか。

- A

-

大きな病院で働いていたり、法律を守る意識が低い院長がいらっしゃると、退職するときに有給をなかなか取得させてもらえない場合があるようです。特に新卒から就業されている病院で働いていたり、看護師に多く見られる傾向がございます。

有給は労働者の権利で、会社や病院は退職前に有給を消化することを拒むことはできません。しかし、上手に交渉できずに有給を消化することをあきらめてしまう方もいらっしゃるようです。

以下に有給を取得するときの交渉のコツをまとめましたので参考にしてください。

有給が取得できない原因は主に以下の3つです。それぞれについて、どのようにすべきかを解説させていただきます。

--------------------

1)有給を取りたいと主張できていない

2)有給を取れる根拠である法律を知らない

3)1)と2)の条件を満たしているが交渉相手が応じてくれない

--------------------

1)有給を取りたいと主張できていない

有給が取得できないとおっしゃる方で最も多い原因が「有給を取りたいと主張できていない」です。有給は雇用主が進んで取らせてくれる性質のものではございません。なぜなら、雇用主にとっては労働者が有給を取らないほど嬉しい場合が多いからです。

有給は労働者が雇用主の都合に影響されずに「有給を取らせて下さい」と伝えて取得するものですから、自ら積極的にできるだけ早く声を大きく主張していく必要がございます。

「お世話になったので言いにくくて~」と遠慮して主張されないのであれば、上司や師長さんが有給を取らせてくれなくても文句は言えません。まずは上司や師長さんに「退職日までに有給を全部取得させてください」ときちんと述べることから始めましょう。

2)有給を取れる根拠である法律を知らない

「有給を取らせて下さい」と主張するためには、有給に関連する法律を知っている必要がございます。法律を知らずに主張しても、上司や師長さんはまともに相手にしてくず、上手く丸め込まれてしまう可能性がございます。丸め込まれないために前もって法律について調べておき、反論できるようになってから交渉を開始するようにしましょう。

法律は質問者様が自ら調べて知る必要がございます。なぜなら、上司や師長さんが質問者様に有利になる法律を進んで教えてくれることはあまり期待できないからです。自分で調べることを面倒に思われるのならば有給を取らせてもらえなくても文句は言えません。インターネットで30分ほど調べるだけで十分です。色々なケースに対応できるように、きちんと調べて理論武装しておきましょう。

3)1)と2)の条件を満たしているが交渉相手が応じてくれない

法律を盾にきちんと主張したけれども、有給を取らせてくれない場合はどうするか・・。そのような場合は専門家に相談します。労働関連の警察に該当するのは労働基準監督署です。そして、労働基準監督署の相談窓口になっているのは、労働相談センター(似たような名前で色々ある)です。

労働相談センターに相談すれば、専門家が仲裁に入ってくれます。法律違反をしているのは雇用主側です。こちらに非はございませんので、労働相談センターも強気で味方になってくれるはずです。

労働相談センターが仲裁に入っても改善されない場合、まずは労働基準監督署から指導や是正勧告が行われ、それでも改善されない場合は経営者に対して30万円以下の罰金が課せられます。警察と同じ仕組みです。法律違反があると伝えれば、労働基準監督署などの組織は動いてくれます。

※有給休暇を合理的な理由もなく拒否すると、労働基準法第39条の違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となります(労基法119条)

「労働相談センターに相談するのはなんか嫌だなあ」と思われた方はご安心ください。実際は上記の仕組みを知ったうえで、「労働相談センターに相談してから(知り合いの労務士や人事に相談してからでも可)、もう一度交渉させてください」と上司や師長さんなどに伝えれば、手のひらをくるりと返して有給を取らせてくれるはずです。

私は10年以上、同様のケースを見ておりますが、手のひらを返さなかった例を1件も知りません。なぜなら、手のひらを返さないと、経営者に対して労働基準監督署から指導や是正勧告が行われるからです。上司や師長さんからすると、そのようなことが起きることは、絶対に避けねばならないはずです。

もし、1)2)3)の全てのステップが不調に終わった場合は残念ながらあきらめましょう。世の中には闇があるかもしれません。ものすごい権力者であれば、労働基準監督署を黙らせることができる可能性が全くないとは言えません。労働関連の警察も大きな権力には逆らえない部分があるかもしれません。

しかし、ほぼ全ての場合において1)→2)→3)ときちんと手順を踏んで進めることができれば、有給の7割~全部を取得できるはずです。退職が決まっている病院に遠慮する必要はございません。悪いのはこちらの無知につけこむ上司や師長さんですから、遠慮せずに強気に攻めても大丈夫です。

頑張って下さい!!

<参考になる他の記事>

https://crc-bank.com/taisyokutetsuzuki#a4

(退職の申し出)

<似ている質問>

https://crc-bank.com/keijiban?gu=61

(会社規定で在職中の転職活動を禁止されていますが、次の転職先を決めてから退職するべき?)

https://crc-bank.com/keijiban?gu=29

(就業規則を守らずに退職すると損害賠償等のトラブルになりますか?)

- Q

- 就業規則を守らずに退職すると損害賠償等のトラブルになりますか?

- A

-

転職経験がない方ですか?

1ヶ月前に退職を申し出すれば基本的には損害賠償は請求されません。ただし、退職時に器物を壊したりするなどの特別なアクシデントがあった時は別ですよ。就業規則に3ヶ月と書かれていても、それは無効です。典型的な雇用側の脅し文句ですね。いわゆるブラック病院です。まあ、看護師さんなどは人手不足感が強いので、あの手この手で辞めさせないようにしているみたいですね。

退職は転職だけではなく、介護や病気、配偶者の転勤など色々な理由があります。3ヶ月も拘束なんてされたら困っちゃいますよ。

法律では2週間前に申し出をすれば良いとなっていますが、1ヶ月前が妥当との判例もありますので、1ヶ月前に退職の申し出をして、退職をすれば何も問題ありません。

転職サポート申し込みはこちら

- ステップ1

- まずは申し込み。入力は1分で終わります。

- ステップ2

- 希望にマッチした求人情報を提供します。

- ステップ3

- 書類選考・面接

- ステップ4

- 内定・入社

- 入社後もずっとサポート!

年収査定はこちら

年収査定はこちら

- 転職を考える際、最も重要な条件の一つは給与です。

治験コーディネーター(CRC)への転職を考えている方々にとって、自身のキャリアや経験がどの程度評価されるのか、気になることでしょう。

こちらでは、あなたのプロフィールに基づき、治験コーディネーター(CRC)へ転職した場合の年収を予測します。

合格予想はこちら

合格予想はこちら

- 「臨床経験が少ない」「転職回数が多い」といった理由で、選考に通過できるか不安になり、応募をためらう方も多いと思います。

こちらでは、あなたのプロフィールに基づき、治験コーディネーター(CRC)に応募した場合の書類選考の通過率や面接の合格率を予測します。

掲示板で質問をする

掲示板で質問をする

- 些細な悩みや、ふとした疑問がある場合は、掲示板で気軽に質問しましょう。

面倒な登録は必要ありません。匿名で簡単に質問できます。多くの人の協力を得て、あなたの疑問を解決しましょう。

治験コーディネーター(CRC)や人事担当者などの専門家が回答いたします。

CRC

CRC

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCに

CRCに

CRCの

CRCの

SMO

SMO

SMO

SMO

応募先の

応募先の

治験

治験

院内CRCと

院内CRCと

2026年4月からの転職

2026年4月からの転職 CRC未経験特集

CRC未経験特集 CRC経験者特集

CRC経験者特集 看護師特集

看護師特集 臨床検査技師特集

臨床検査技師特集 保健師特集

保健師特集 薬剤師特集

薬剤師特集 管理栄養士特集

管理栄養士特集 臨床工学技士特集

臨床工学技士特集 理学療法士特集

理学療法士特集 作業療法士特集

作業療法士特集 臨床心理士特集

臨床心理士特集 MR特集

MR特集 CRA経験者特集

CRA経験者特集

求人検索

求人検索  ログイン

ログイン 会員さま専用

会員さま専用 CRCの仕事

CRCの仕事  治験業界の研究

治験業界の研究 経験・資格別の注意点

経験・資格別の注意点 応募書類の作成

応募書類の作成 面接・適性検査の対策

面接・適性検査の対策 みんなのクチコミ

みんなのクチコミ みんなの質問と回答

みんなの質問と回答 転職成功事例

転職成功事例 マンガで分かるCRC

マンガで分かるCRC CRCばんくチャンネル

CRCばんくチャンネル 便利な機能

便利な機能 相談/年収査定/合格予想

相談/年収査定/合格予想 2026年から働くには?

2026年から働くには? 退職手続き

退職手続き 開催中のキャンペーン

開催中のキャンペーン 《CRCばんく》とは

《CRCばんく》とは