「治験コーディネーターのストレスって何ですか?」の質問と回答のページです。質問に対しての回答投稿が可能です。マナーを守って有意義に利用しましょう。(削除申請はこちらからお願いします)

治験コーディネーターのストレスって何ですか?

質問

質問

治験コーディネーターのストレスって何ですか?

インターネットを見ていると、しばしば「治験コーディネーターはストレスがかかるから大変」という記事を目にします。

どのような仕事でもストレスがかからないものはないと思うのですが、治験コーディネーターは他の仕事よりもストレスが大きいのでしょうか。また、どのようなときにストレスを感じるのでしょうか。 2016年9月21日

2016年9月21日  11164

11164

AIによる要約

AIによる要約

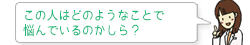

マンガでわかる

マンガでわかる

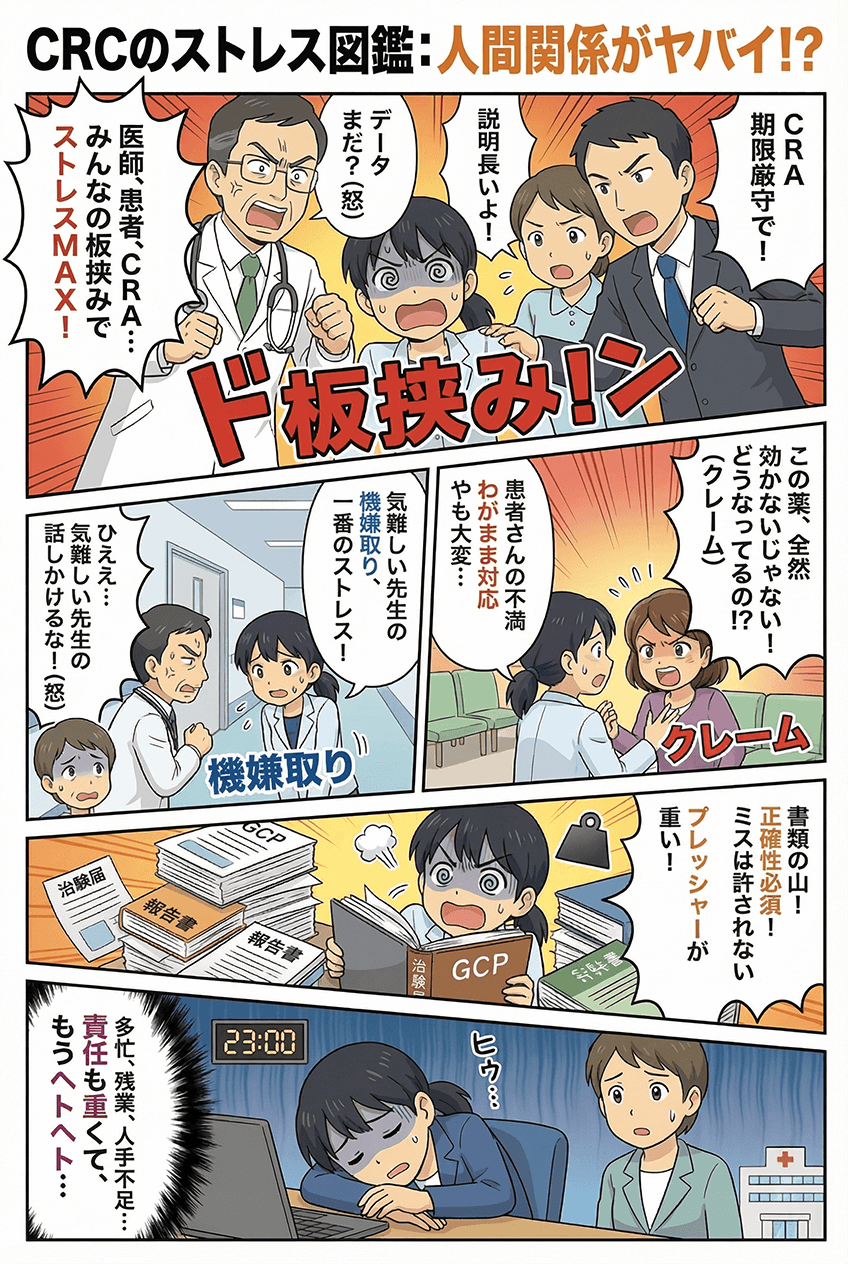

イラスト・図解でわかる

イラスト・図解でわかる

みんなの回答一覧

みんなの回答一覧

- CRCのストレス ベストアンサー

-

確かにどんな仕事にもストレスはつきものだと思います。しかし、治験コーディネーターは様々な立場の人に挟まれ、板挟みに合うことでのストレスが大きいのだと思います。

治験コーディネーターの重要な業務が、その職名の通りの調整役としての業務です。

忙しい医師に、診療業務の合間をぬって治験業務を行ってもらうため、基本的には医師にお願いをする立場に近いです。医師によっては治験業務に不平・不満を言われたり、対応の不手際を怒られたりすることもあります。

一方で、依頼者からは治験のプロトコルで定められた細かい手順の遵守が求められます。ここに関しては、医師だけでなく検査科や薬剤部との関係性も大切となります。

治験という研究ベースの手順と実臨床との間に立つことによるストレスが治験コーディネーターにはあると思います。

SMOであれば、そこに会社からのプレッシャーも加わります。

上司からは目標症例数の達成、売り上げを求められますが、症例数が増えていくと医療機関への負担は増加します。上司はその医療機関の現状を細かくは知らないため、無理な意見を押し付けられることもあります。

医療機関(医師、検査科、薬剤部)と依頼者、そして会社とそれぞれの主張の板挟みに合ってストレスを感じやすいのだと思います。

2016年10月25日

2016年10月25日

役に立った(4)

- 担当剃る試験の数や環境によるかと思います。 ベターアンサー

-

前職は臨床検査技師として医療機関で、現在はSMOに勤務しております。

前職に比べてストレスは倍くらいは感じております。医師や医療スタッフには試験に協力していただくという姿勢が必要ですので顔色や状況を伺うことで気を遣います。会社の売上や治験依頼者にも貢献するために目標達成へのプレッシャーもあります。進捗が思わしくないと頻回に会議をしたりします。

何よりも治験実施計画書からの逸脱が無いように被験者対応をするときが一番神経をつかいます。

被験者、医療機関、治験依頼者、自身が所属している会社の全てに影響が無いようにミスをしないよう、細心の注意を払いながら治験を行います。その全ての架け橋になるのが治験コーディネーターです。

その人自身の性格によってもストレスを感じる度合いも異なるかと思います。

2023年3月29日

2023年3月29日

役に立った(2)

- 上司との相性が悪いとストレスマックスです。 ベターアンサー

-

携帯ショップの店員や病院の看護師など、人と接する仕事はどうしてもストレスが大きくなると思います。色々な性格の人がいるので、どうしても相性が合わない嫌な人がでてきます。人間関係って難しいですから。

治験コーディネーターが特別に他の仕事よりもストレスが大きいというわけではないですが、人とあまり接さない一般事務の仕事などと比較するとやはり大きいと思います。

ストレスを感じる時は、現場を知らない上司が意見を言ってくるときや、患者様のストレスをぶつけられたとき(プライベートなことは知らないって・・・)、医師や看護師からいじめに近いようなパワハラを受けるときでしょうか。

まあ、仕事だと思って割り切らないとやっていけません。

2016年10月4日

2016年10月4日

役に立った(2)

- 仕事をやってもやっても終わらなくて次々に仕事を与えられるとき

-

看護師のときは病床に限りがあったので患者様の受け入れにも限度がありました。しかし、CRCの場合は仕事を断らなければこれでもか!というぐらいどんどんと仕事が入ってきます。想定上の業務量になってしまし、仕事をやってもやっても終わらなくて次々にさらなる仕事が舞い降りてくるときはストレスマックスですよ。

2021年9月13日

2021年9月13日

役に立った(1)

- 治験コーディネーターのストレスについて

-

CRCとして10年以上の経験がある元看護師です。

治験コーディネーターの仕事は、とても多様でやりがいがありますが、その分ストレスを感じる場面も多いです。私自身、大学病院で看護師をしていた経験があるので、医療現場でのストレスの大変さはよく理解しています。CRCとして働く中で特に感じるストレスについてお話しします。

まず、コミュニケーションの多さが一つの要因です。CRCは、医師や看護師、製薬会社の担当者、被験者など、多くの人と連携を取る必要があります。そのため、意見が食い違ったり、調整が難しかったりすることがよくあります。このような状況では、自分自身が板挟みになってしまい、ストレスを感じることがあります。

また、スケジュール管理や業務の進行状況も大きなストレス要因です。治験は厳しいタイムラインに沿って進められるため、予定通りに進まないと焦りやプレッシャーを感じます。また、急な変更やトラブルが発生した場合には、その対応に追われてしまうこともあります。

他には、責任感も無視できません。治験は患者さんの安全や新薬の承認に関わる重要な仕事ですので、その責任を常に感じながら働いています。この責任感からくるプレッシャーは、大きなストレスにつながります。

とはいえ、このようなストレスはどんな仕事にも共通する部分がありますし、自分自身でうまく対処していくことで乗り越えることも可能です。例えば、自分の時間をしっかり確保したり、趣味やリラックスできる時間を持つことで心のバランスを保つことができます。

治験コーディネーターは他の職種と同様にストレスを感じることがありますが、その内容や状況は特有な部分も多いです。それでも、自分自身の工夫次第で十分に対応できると思います。

2024年11月23日

2024年11月23日

役に立った(0)

- 被験者さんが来院に遅刻して検体回収が間に合わないとき

-

私の性格なのかもしれませんが、「大丈夫かな」「どうして遅刻するのかな」「きっと大丈夫」「もし来院されなかったらどうしよう」などの思いが頭をぐるぐるしてしまって、どうしてもイライラしてしまいます。CRCは待つことしかできないですから、割り切って考えることができればストレスも減るんでしょうが、できないんですよね。

2021年6月22日

2021年6月22日

役に立った(0)

- あわせて以下もご参考にしてください。 公式

-

<類似の質問>

https://crc-bank.com/keijiban?gu=49

(治験コーディネーターになって大変なことや苦労したことを教えてください)

https://crc-bank.com/keijiban?gu=42

(治験コーディネーターになって辛いことはなんですか?)

https://crc-bank.com/keijiban?gu=166

(治験コーディネーターのノルマについて)

https://crc-bank.com/keijiban?gu=207

(CRCになってからの勉強で大変な部分を教えて下さい)

https://crc-bank.com/keijiban?gu=58

(CRCとして仕事をする上で気を付けている事は?)

https://crc-bank.com/keijiban?gu=185

(CRCはお昼休みをしっかり取れますか?プライベートの時に仕事の電話はかかってきますか。)

https://crc-bank.com/keijiban?gu=111

(CRCの仕事をしていて良かったと思うこと、辛いことをそれぞれ教えて下さい)

https://crc-bank.com/keijiban?gu=170

(電車やバスでの通勤は大変ですか?)

<類似のクチコミ>

https://crc-bank.com/crcnohyoubankigyoutaisyoku

(CRCを辞めたい理由)

<類似の記事>

https://crc-bank.com/crcnorisyokuritsu

(CRCの離職率)

2021年1月15日

2021年1月15日

- 医師とのコミュニケーション

-

医師にたくさんの署名や確認事項をお願いしないといけない立場で締め切りに追われることもある。医師にしていただいて進むことも多いため、多忙な医師に合わせて行動し、事がスムーズに進まず、残業になることも多い。

予定外に残業になることも多いので、家庭を犠牲にもする上に、医師にはうとまれる役で、とてもストレスフルです。業務の負荷も多い。

2017年9月8日

2017年9月8日

役に立った(0)

- 人によると思います。

-

他の仕事はあまり経験したことがないのですが、医者から怒られる事、依頼者に怒られる事、期限に追われたり、人と人の間に入ってする事にストレスを感じる事があるかと思います。

2016年9月27日

2016年9月27日

役に立った(0)

- 治験コーディネーターのストレスって何ですか? AI

-

治験コーディネーターは、新しい薬や治療法の開発に貢献できるやりがいのある仕事ですが、同時に特有のストレス要因も存在します。他の仕事と比べて特にストレスが大きいかどうかは一概には言えませんが、治験コーディネーターならではのストレス要因があることは確かです。

治験コーディネーターがストレスを感じる要因は多岐に渡りますが、大きく分けると以下の3つに分類できます。

1. 関係者間の板挟みによるストレス

治験は、製薬会社(依頼者)、医療機関(医師や看護師)、そして患者さん(被験者)といった多くの関係者が関わって進められます。治験コーディネーターは、これらの関係者の間に立って調整役を務めるため、それぞれの立場や意見の違いに板挟みになることがあります。

◆ 製薬会社からのプレッシャー: 製薬会社は、治験をスムーズに進め、予定通りにデータを収集することを求めます。そのため、治験コーディネーターは、治験の進捗状況やデータ収集の遅れに関して、製薬会社からプレッシャーを受けることがあります。

◆ 医療機関との連携の難しさ: 医師や看護師は、日々の診療で多忙なため、治験に十分な時間を割けない場合があります。また、治験の手順やルールに関して、医療機関の担当者と意見が食い違うこともあります。治験コーディネーターは、そのような状況の中で、医療機関と良好な関係を築きながら、治験を円滑に進めていく必要があります。

◆ 患者さんへの対応: 患者さんは、治験に参加することに不安や疑問を抱えている場合があります。治験コーディネーターは、患者さんの不安に寄り添い、丁寧に説明することで、安心して治験に参加してもらえるように努める必要があります。また、患者さんから直接連絡を受けることも多く、緊急時には迅速な対応が求められます。

2. 業務の責任と量の多さによるストレス

治験コーディネーターは、治験が適切に行われるように、様々な業務を担当します。これらの業務は、責任が重く、細かい作業も多いため、ストレスを感じやすい要因となります。

◆ 治験プロトコルの遵守: 治験は、厳格なルール(プロトコル)に基づいて行われます。治験コーディネーターは、プロトコルを正確に理解し、遵守する責任があります。プロトコルから逸脱した場合は、その状況を適切に報告し、対応する必要があります。

◆ 症例数の達成: 治験によっては、目標とする症例数(治験に参加する患者さんの数)が設定されている場合があります。治験コーディネーターは、目標症例数を達成するために、患者さんの募集や選定を行う必要があります。

◆ 事務作業の多さ: 治験には、多くの事務作業が伴います。例えば、治験に関する書類の作成や管理、データ入力、関係者との連絡などが挙げられます。これらの作業は、細かいため、注意深く行う必要があり、負担に感じる場合があります。

3. 人間関係の調整によるストレス

治験コーディネーターは、多くの人と関わる仕事です。そのため、人間関係の調整がストレス要因となることがあります。

◆ コミュニケーション能力の必要性: 治験コーディネーターは、医師、看護師、製薬会社の担当者、患者さんなど、様々な立場の人とコミュニケーションを取る必要があります。それぞれの立場や考え方を理解し、適切なコミュニケーションを行うことが求められます。

◆ 関係者間の意見の相違: 治験を進める中で、関係者間で意見が食い違うことがあります。治験コーディネーターは、そのような状況で、関係者の意見を調整し、合意形成を図る必要があります。

これらのストレス要因に加えて、以下のような要因も治験コーディネーターのストレスにつながる可能性があります。

◆ 休日対応: 緊急の対応が必要な場合、休日でも電話対応や呼び出しに応じる場合があります。

◆ 英語の使用: 治験に関する資料や海外の担当者とのやり取りで英語を使用する場合があります。

治験コーディネーターは、確かにストレスのかかる仕事ですが、その分やりがいも大きい仕事です。新しい薬や治療法の開発に貢献できるという使命感や、患者さんの役に立てるという喜びを感じることができます。

もし、あなたが治験コーディネーターの仕事に興味を持っているなら、これらのストレス要因を理解した上で、自分に合った仕事かどうかを検討することをおすすめします。

項目 説明 具体例 多岐にわたる関係者との板挟み CRCは、医師、看護師、薬剤師などの医療従事者、治験依頼者(製薬会社)、被験者など、多くの関係者と連携して業務を進めます。それぞれの立場や意見が異なるため、板挟みになりやすく、調整に苦労することがストレスにつながります。 ◆医師は多忙でなかなか連絡が取れないが、製薬会社からは早くデータ提出するように催促される。

◆被験者から治験薬の副作用について質問されるが、治験プロトコルで定められた範囲でしか回答できない。

◆医療機関と製薬会社の間で意見の相違があり、調整役として板挟みになる。正確性と責任の重さ 治験データは新薬開発の重要な根拠となるため、正確なデータ収集と管理が不可欠です。小さなミスも許されないというプレッシャーや、被験者の安全に責任を持つことへの責任の重さがストレスとなります。 ◆症例報告書(CRF)のデータ入力にミスがないか、何度も確認する必要がある。

◆治験薬の管理や投与方法に間違いがないか、常に緊張感を持って業務を行う。

◆重篤な有害事象(SAE)が発生した場合、迅速かつ適切な対応が求められる。業務量の多さと時間管理の難しさ 複数の治験を同時並行で担当することが多く、業務量が多いため、常に時間に追われる状況になりがちです。急な予定変更やイレギュラーな対応も多く、時間管理が難しいこともストレスにつながります。 ◆複数の治験の進捗状況を常に把握し、優先順位をつけて業務を進める必要がある。

◆資料作成、データ入力、会議準備など、事務作業に多くの時間を費やす。

◆緊急の対応が必要になった場合、予定していた業務を中断せざるを得ない。

◆治験のスケジュールによっては、残業や休日出勤を余儀なくされる。被験者への精神的なケア 被験者は、病気や治療に対する不安を抱えていることが多く、精神的なサポートが求められます。治験の内容を十分に理解してもらうための説明や、不安を和らげるためのコミュニケーションも重要になります。被験者の精神的な負担を受け止めることが、CRC自身のストレスにつながることもあります。 ◆被験者から治験薬の副作用や効果について質問されるが、明確に回答できない場合がある。

◆被験者の体調不良や個人的な都合により、治験のスケジュール変更を余儀なくされる。

◆治験参加への不安や疑問を抱える被験者の精神的なケアに時間を要する。

◆被験者の病状や苦しみを目の当たりにすることが精神的な負担となる。倫理的な葛藤 治験は、新薬開発のために行われるものですが、被験者にとっては治療の一環でもあります。被験者の利益と治験の目的の間で葛藤を感じる場面や、倫理的なジレンマを感じることがストレスにつながります。 ◆治験薬の効果が期待できない場合でも、治験プロトコルに従って業務を進める必要がある。

◆被験者から治験参加を迷っていると相談された場合、中立的な立場から適切なアドバイスをすることが難しい。

◆会社の利益と被験者の利益の間で板挟みになることがある。キャリアパスの不透明さ CRCとしてのキャリアパスは、まだ確立されていない部分があります。将来のキャリアについて不安を感じる方もいます。 ◆CRCとして経験を積んだ後、どのようなキャリアに進むべきか迷っている。

◆管理職や専門職へのキャリアアップの道が明確でない。

◆給与水準が低いと感じている。その他 施設間の移動が多い、病院特有の人間関係に馴染めない、などの理由でストレスを感じる方もいます。 ◆複数の医療機関を担当する場合、移動に多くの時間を費やす。

◆病院の医師や看護師とのコミュニケーションに苦労する。

◆治験業界特有の専門用語やルールを覚えるのが大変。

※CRC転職に特化したAIアシスタントを利用したい方はこちらから

年収査定はこちら

年収査定はこちら

合格予想はこちら

合格予想はこちら

掲示板で質問をする

掲示板で質問をする

CRC

CRC

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCに

CRCに

CRCの

CRCの

SMO

SMO

SMO

SMO

応募先の

応募先の

治験

治験

院内CRCと

院内CRCと

2026年4月からの転職

2026年4月からの転職 CRC未経験特集

CRC未経験特集 CRC経験者特集

CRC経験者特集 看護師特集

看護師特集 臨床検査技師特集

臨床検査技師特集 保健師特集

保健師特集 薬剤師特集

薬剤師特集 管理栄養士特集

管理栄養士特集 臨床工学技士特集

臨床工学技士特集 理学療法士特集

理学療法士特集 作業療法士特集

作業療法士特集 臨床心理士特集

臨床心理士特集 MR特集

MR特集 CRA経験者特集

CRA経験者特集

求人検索

求人検索  ログイン

ログイン 会員さま専用

会員さま専用 CRCの仕事

CRCの仕事  治験業界の研究

治験業界の研究 経験・資格別の注意点

経験・資格別の注意点 応募書類の作成

応募書類の作成 面接・適性検査の対策

面接・適性検査の対策 みんなのクチコミ

みんなのクチコミ みんなの質問と回答

みんなの質問と回答 転職成功事例

転職成功事例 マンガで分かるCRC

マンガで分かるCRC CRCばんくチャンネル

CRCばんくチャンネル 便利な機能

便利な機能 相談/年収査定/合格予想

相談/年収査定/合格予想 2026年から働くには?

2026年から働くには? 退職手続き

退職手続き 開催中のキャンペーン

開催中のキャンペーン 《CRCばんく》とは

《CRCばんく》とは