「CRCの働き方はプライマリーナーシングとチームナーシングのどちらに近いでしょうか。」の質問と回答のページです。質問に対しての回答投稿が可能です。マナーを守って有意義に利用しましょう。(削除申請はこちらからお願いします)

CRCの働き方はプライマリーナーシングとチームナーシングのどちらに近いでしょうか。

質問

質問

CRCの働き方はプライマリーナーシングとチームナーシングのどちらに近いでしょうか。

看護師として複数の病院で働き、プライマリーナーシングとチームナーシングの両方を経験してきました。

プライマリーナーシングのほうが患者さま一人ひとりに合わせた看護を提供でき、やりがいを感じることが多いため、自分に向いていると感じています。

けれども、新人のうちは他のメンバーからの細かなフォローが期待でき、看護師の負担が大きくならないチームナーシングのほうが良いとも感じています。

治験コーディネーターの仕事のスタイルは、看護師におけるプライマリーナーシングとチームナーシングのどちらに近いのでしょうか? 2020年10月25日

2020年10月25日  3404

3404

マンガで分かる!看護師から治験コーディネーター(CRC)へ転職

マンガで分かる!看護師から治験コーディネーター(CRC)へ転職

AIによる要約

AIによる要約

マンガでわかる

マンガでわかる

イラスト・図解でわかる

イラスト・図解でわかる

みんなの回答一覧

みんなの回答一覧

- 治験コーディネーター(CRC)の働き方はチームナーシングではなくプライマリーナーシングに近い 公式

-

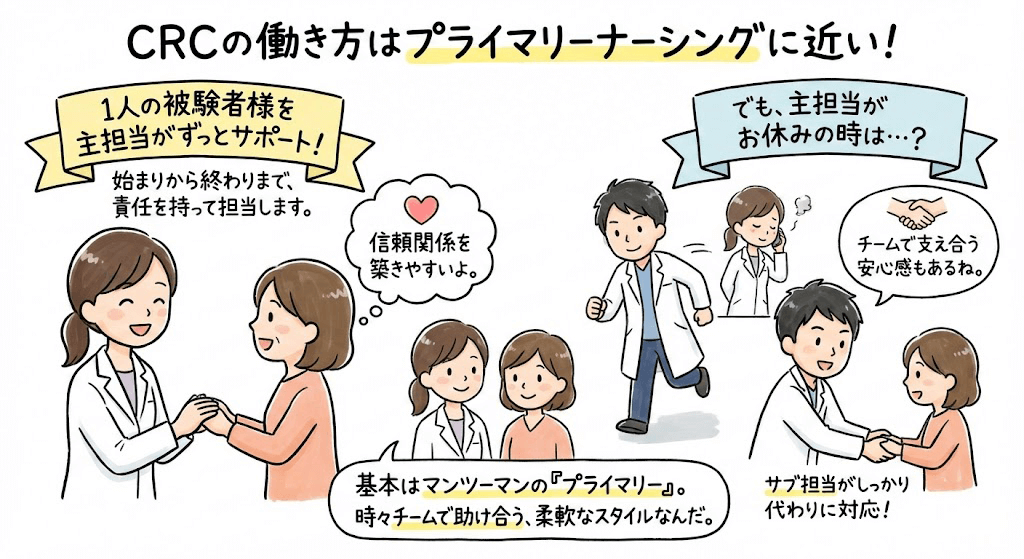

治験コーディネーター(CRC)の働き方は、チームナーシングではなくプライマリーナーシングに近いと言えます。

治験中は原則として1人の被験者様に対して、1人の治験コーディネーター(CRC)が主担当として付き、治験の開始から終わりまでを受け持ちます。チームナーシング制のように1人の被験者様に対して、複数の治験コーディネーター(CRC)が一定の順番で対応するような働き方は行われていません。

また、病院の種類や治験の規模が違っても、治験コーディネーター(CRC)の働き方は変わりません。例えば、一つの病院で100人の被験者様を集めるような治験と、クリニックで3人だけの被験者様を集めるような治験のどちらも、治験コーディネーター(CRC)の働き方は基本的には同じです。

ただし、治験の途中であっても、主担当が急に病気になって休むなど、何らかの都合で被験者様の対応ができなくなったときは、サブ担当が主担当に代わり、被験者様の対応を行います。このサブ担当はプライマリーナーシングのアソシエイトナースに該当すると思います。

治験コーディネーター(CRC)の働き方はプライマリーナーシングに近いですから、被験者様一人ひとりに合わせた対応がしやすく、やりがいも感じやすいと言えると思います。

その反面、被験者様から休日に問い合わせがあっても、原則として主担当の治験コーディネーター(CRC)が対応する必要があるため、ワークライフバランスが犠牲になりやすいと言えるかもしれません。

ちなみに、治験コーディネーター(CRC)未経験者の場合は、入社後に数ヶ月の研修を受けた後、最初は主担当ではなくサブ担当として治験に携わります。その後、業務に慣れてきたら、主担当になることが多いです。ですから、治験コーディネーター(CRC)の働き方は、仕事に慣れないうちはチームナーシング、慣れた後はプライマリーナーシングに変わると言えるかもしれません。

<類似の質問>

https://crc-bank.com/keijiban?gu=188

(CRCがチーム制で働くとはどのような意味でしょうか?)

2020年10月27日

2020年10月27日

- CRCの働き方について

-

CRCはプライマリーナーシングとチームナーシング両方の要素を持っている職種だと考えます。

CRCの仕事は、治験を円滑に進めるために、研究者や医療スタッフ、患者さまとのコミュニケーションを取りながら、さまざまな業務を行うことです。この点では、プライマリーナーシングに近い部分があると思います。

具体的には、CRCは担当する患者さま一人ひとりに対して責任を持ち、その方に必要な情報提供やサポートを行います。患者さまとの信頼関係を築くことが重要であり、そのためには個別対応が求められる場面が多いです。例えば、治験の説明や同意取得時には、患者さまの不安や疑問に寄り添いながら、丁寧に説明する必要があります。このような点では、プライマリーナーシングでの個別対応と似た感覚があります。

CRCの仕事はチームで進める部分も多いためチームナーシング的な要素も含まれています。例えば、治験プロジェクトには複数のメンバーが関わり、それぞれが役割分担をしながら協力して進めていきます。このように、他のメンバーとの連携や情報共有も重要な仕事となります。

質問者様が感じているように、新人の場合は特にチームナーシングのメリットを活かしながら学ぶことができる環境がありますので、その点でも安心感があると思います。

2024年12月2日

2024年12月2日

役に立った(0)

- CRCの働き方はプライマリーナーシングとチームナーシングのどちらに近いか AI

-

CRCの働き方は、看護師におけるプライマリーナーシングとチームナーシングの両方の要素を併せ持っていると言えます。

プライマリーナーシングに近い点

◆ 担当制: CRCは、複数の治験を同時に担当しますが、それぞれの治験において、基本的には担当制となります。つまり、ある治験の開始から終了まで、一人のCRCが責任を持って担当することが多いです。

◆ 被験者との継続的な関わり: 治験期間中、CRCは被験者の方々と継続的に関わります。治験の説明、同意取得、来院時の対応、有害事象の確認など、様々な場面で被験者とコミュニケーションを取り、信頼関係を築いていきます。

◆ 個々の状況に合わせた対応: 被験者の方々の背景や状況は様々です。CRCは、それぞれの被験者に合わせて、丁寧な説明やサポートを行う必要があります。

これらの点は、一人の看護師が患者さんの入院から退院までを担当するプライマリーナーシングと共通しています。

チームナーシングに近い点

◆ チームでの連携: CRCは、治験責任医師、治験分担医師、薬剤師、検査技師、データマネージャーなど、様々な職種の人々と連携して業務を進めます。

◆ 情報共有: 治験の進捗状況や被験者の状況について、チーム内で情報を共有し、連携して対応する必要があります。

◆ サポート体制: 新人のCRCに対しては、先輩CRCや上司からのサポート体制が整っていることが多いです。OJT(On-the-Job Training)を通して、業務に必要な知識やスキルを習得していきます。

これらの点は、複数の看護師がチームで患者さんを担当するチームナーシングと共通しています。

CRC特有の要素

CRCの働き方には、プライマリーナーシングとチームナーシングの要素に加えて、以下のような特徴もあります。

◆ プロトコルに基づく業務: CRCは、それぞれの治験のプロトコル(治験実施計画書)に基づいて業務を行います。プロトコルには、治験の手順、評価項目、安全性情報などが詳細に記載されており、CRCはプロトコルを正確に理解し、遵守する必要があります。

◆ 事務作業の割合が多い: 治験に関する書類作成、データ入力、症例報告書の作成など、事務作業の割合が多いです。

◆ 医療機関との連携: CRCは、所属するSMOや製薬会社と、治験を実施する医療機関との間をつなぐ役割も担っています。項目 プライマリーナーシング チームナーシング CRCの働き方 備考 担当患者/被験者 1人の看護師が1人の患者を入院から退院まで担当 複数の看護師でチームを組み、複数の患者を担当 1人のCRCが複数の治験(複数の被験者)を担当 担当する治験数や被験者数は、所属するSMOや医療機関によって異なる 責任範囲 患者の入院から退院までの看護全般 チームで分担された看護業務 担当する治験のコーディネート業務全般 治験の準備、実施、データ管理、被験者対応など 他職種との連携 主に医師との連携 チームメンバーや医師、その他医療スタッフとの連携 医師、看護師、薬剤師、治験依頼者(製薬会社)、その他関係者との連携 多岐にわたる関係者との連携が重要 継続性 患者との継続的な関係を築きやすい 担当者が変わるため、継続性は低い 治験期間中は被験者との継続的な関係を築く 治験期間は数ヶ月から数年に及ぶ場合もある 個々のニーズへの対応 患者一人ひとりに合わせた個別的な看護を提供しやすい チームで情報共有することで、ある程度個々のニーズに対応可能 被験者一人ひとりの状況に合わせた対応が求められる スケジュール調整、相談対応、精神的なサポートなど 新人の教育・フォロー 先輩看護師からの直接的な指導を受けにくい チームメンバーからのフォローを受けやすい 先輩CRCや上司からの指導・フォローを受けられる体制が整っていることが多い OJTや研修などが実施される CRCの働き方の特徴 担当する治験数 複数 複数 同時に複数の治験を担当することが一般的 被験者との関係 治験期間中、継続的な関係を築く 治験期間中、継続的な関係を築く 長期にわたる場合もある 多職種連携 医師、看護師、薬剤師、治験依頼者など、多岐にわたる関係者と連携 医師、看護師、薬剤師、治験依頼者など、多岐にわたる関係者と連携 円滑なコミュニケーションが重要 個別対応 被験者一人ひとりの状況に合わせた対応が求められる 被験者一人ひとりの状況に合わせた対応が求められる スケジュール管理、精神的なサポートなど

まとめ

CRCの働き方は、プライマリーナーシングのように担当制で被験者と継続的に関わる一方で、チームナーシングのように多職種と連携して業務を進めるという、両方の要素を併せ持っています。

プライマリーナーシングにやりがいを感じていた方であれば、被験者の方々と深く関わり、治験をサポートしていくCRCの仕事に、やりがいを感じられる可能性が高いと言えます。

また、新人のうちは先輩や上司からのサポートを受けながら業務を覚えていくという点では、チームナーシングのような安心感もあるでしょう。項目 説明 CRCの働き方 プライマリーナーシングとチームナーシングの両方の要素を併せ持つ プライマリーナーシングに近い点 治験期間中、被験者と継続的な関係を築き、個別的な対応が求められる点 チームナーシングに近い点 医師、看護師、薬剤師、治験依頼者など、多職種と連携して業務を進める点、先輩CRCからの指導・フォローを受けられる体制がある点

※CRC転職に特化したAIアシスタントを利用したい方はこちらから

- CRCはプライマリーナーシングとチームナーシングのどちらに近いか AI

-

治験コーディネーター(CRC)はどちらかというとプライマリーナーシングに近い働き方だと思いますが、実際には病院や治験によって異なる場合もあるかもしれません。CRCの仕事のスタイルは、プライマリーナーシングとチームナーシングの両方の特徴を持つ仕事だと言えるでしょう。

<プライマリーナーシングに近いという考え方>

治験コーディネーター(CRC)の働き方は、チームナーシングではなくプライマリーナーシングに近いと言えます。プライマリーナーシングでは、一人の看護師が一人の患者さんを責任持って看護します。

治験コーディネーター(CRC)は治験中、原則として1人の被験者様に対して、1人のCRCが主担当として付き、治験の開始から終わりまでを受け持ちます。そのため、患者さん一人一人に寄り添った看護を提供するプライマリーナーシングに近いと考えられます。

プライマリーナーシングは、患者さんと看護師の関係性を深めることができる一方で、看護師の負担や責任も大きくなります。プライマリーナーシングを実施するためには、看護師が高いスキルや知識を持ち、自律的に判断や行動ができることが必要です。

<チームナーシングに近いという考え方>

CRCは患者さんと直接接し、治験内容の説明や相談相手としてケア・サポートをする仕事です。また、CRCは患者さん・医療スタッフ・製薬企業の三者の間に立って調整を行う重要な役割を果たします。CRCは医師や製薬企業などとも連携し、チームで情報共有や協力を行い、治験の品質や安全性を確保します。

このように考えると、CRCの働き方はチームナーシングに近いと言えるかもしれません。チームナーシングでは、看護師が患者さんや他の医療スタッフと協力して看護を行います。

※CRC転職に特化したAIアシスタントを利用したい方はこちらから

年収査定はこちら

年収査定はこちら

合格予想はこちら

合格予想はこちら

掲示板で質問をする

掲示板で質問をする

CRC

CRC

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCに

CRCに

CRCの

CRCの

SMO

SMO

SMO

SMO

応募先の

応募先の

治験

治験

院内CRCと

院内CRCと

2026年4月からの転職

2026年4月からの転職 CRC未経験特集

CRC未経験特集 CRC経験者特集

CRC経験者特集 看護師特集

看護師特集 臨床検査技師特集

臨床検査技師特集 保健師特集

保健師特集 薬剤師特集

薬剤師特集 管理栄養士特集

管理栄養士特集 臨床工学技士特集

臨床工学技士特集 理学療法士特集

理学療法士特集 作業療法士特集

作業療法士特集 臨床心理士特集

臨床心理士特集 MR特集

MR特集 CRA経験者特集

CRA経験者特集

求人検索

求人検索  ログイン

ログイン 会員さま専用

会員さま専用 CRCの仕事

CRCの仕事  治験業界の研究

治験業界の研究 経験・資格別の注意点

経験・資格別の注意点 応募書類の作成

応募書類の作成 面接・適性検査の対策

面接・適性検査の対策 みんなのクチコミ

みんなのクチコミ みんなの質問と回答

みんなの質問と回答 転職成功事例

転職成功事例 マンガで分かるCRC

マンガで分かるCRC CRCばんくチャンネル

CRCばんくチャンネル 便利な機能

便利な機能 相談/年収査定/合格予想

相談/年収査定/合格予想 2026年から働くには?

2026年から働くには? 退職手続き

退職手続き 開催中のキャンペーン

開催中のキャンペーン 《CRCばんく》とは

《CRCばんく》とは