院内CRCとSMOのCRCとの違い

院内CRCとSMOのCRCとの違い

院内CRCとSMOのCRC(治験コーディネーター)のメリットの比較

院内CRCのメリット

- 1位

- 勤務地が変わらない

- 2位

- 同じ病院の医療従事者と連携しやすい

SMOのCRCのメリット

- 1位

- CRC未経験者への教育が充実している

- 2位

- 働き方の自由度(フレックス、在宅勤務)が大きい

院内CRCとSMOのCRC(治験コーディネーター)は、どちらも治験に関わる仕事ですが、その内容や環境には違いがあります。自分がどちらに適しているかを考えたうえで、応募先を選ぶことが大切です。以下で違いを詳しく解説します。

【仕事内容】基本的には同じ

院内CRCとSMOのCRC(治験コーディネーター)の仕事内容には大きな違いはありません。

大手のSMOは組織が大きいため、CRC業務とSMA業務を分けて行っていることが多いです。一方、院内CRCは組織の規模が小さいことも多く、一人で何でもこなすことが多いです。

SMOでは幅広い領域の治験に携わることができますが、院内CRCは所属する病院に限られた領域の治験に携わります。そのため、院内CRCは治験の試験数が多くなる傾向があります。

院内CRCは病院の職員であるため、病院内の治験担当医師や看護師と気軽にコミュニケーションができます。しかし、SMOのCRC(治験コーディネーター)は外部の人間なので、病院内の医療従事者との関係づくりに配慮が必要です。

- Q

- 院内CRCは治験コーディネーター(CRC)以外の業務にも携わることが多いですか?

- A

- 必ずしも多いとは言えません。治験コーディネーター(CRC)としてだけでなく、看護師や臨床検査技師としても働くことがある院内CRCは少数派です。多くの院内CRCは治験専門の部署に所属しており、治験コーディネーター(CRC)業務だけを行っています。

また、SMOのCRC(治験コーディネーター)であっても、会社の状況によっては治験コーディネーター(CRC)以外の業務に携わることもあります。したがって、「院内CRCだけが治験コーディネーター(CRC)以外の業務が多い」というのは正しくありません。

- Q

- 院内CRCは治験の実施数が減ると治験コーディネーター(CRC)の業務が継続できなくなりますか?

- A

- はい。院内CRCは治験の実施数が減ると看護師や臨床検査技師へと戻ることになり、治験コーディネーター(CRC)の業務が続けられない場合があります。ただし、このような状況は院内CRCに限らず、可能性は低いものの、地方にある規模の小さなSMOにおいても起こり得ます。

つまり、院内CRCに限らず、治験の実施数が少ない組織に所属している場合、治験コーディネーター(CRC)として働けなくなる可能性があると言えます。

- Q

- 院内CRCは治験について勉強する機会が少ないですか?

- A

- いいえ。院内CRCでも、大学病院などの大きな病院では外部の研修に参加できることが多く、治験について勉強する機会はたくさんあります。勉強の機会は、院内CRCかSMOかよりも、病院・会社の規模や方針によって変わります。

【医療行為】基本的には行わない

院内CRCとSMOのCRC(治験コーディネーター)は、一般的に医療行為を行いません。

ただし、ごく一部の院内CRCにおいては、ご自身が担当している治験とは関係のない患者様に対する医療行為を兼務している場合があります。SMOのCRC(治験コーディネーター)は、法律で医療行為が禁止されています。

治験コーディネーター(CRC)は、法律や治験の公平性の観点から、専任であれば医療行為をしないことが望ましいとされています。

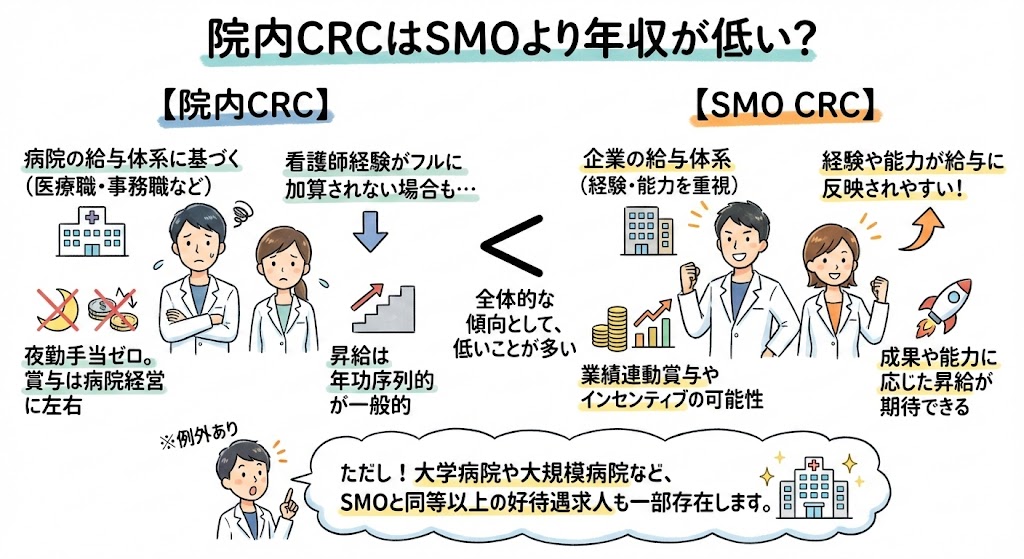

【年収】大学病院の正職員が最も高い

院内CRCとSMOのCRCの年収ランキング

- 最も高い

- 大学病院の院内CRC(正職員)※40代以降

- 高い

- 大手SMOのCRC※一部のSMOを除く、国公立病院の院内CRC(正職員)※40代以降

- 普通

- 大学病院の院内CRC(正職員)※30代まで、国公立病院の院内CRC(正職員)※30代まで、医療法人の院内CRC(正職員)※40代以降

- 低い

- 中小SMOのCRC、医療法人の院内CRC(正職員)※30代まで

- 最も低い

- クリニックの院内CRC(正職員)、院内CRC(非正規職員)

大学病院の院内CRC(正職員)は40代以降になると業界最高水準の年収に達する傾向があります。

これに次ぐのが、40代以降の国公立病院の院内CRC(正職員)と大手SMOに所属するCRCです。ただし、大手SMOは大学病院や国公立病院と比べると、40代以降の年収の伸びが緩やかです。

中小規模SMOのCRCや医療法人で働く20~30代の院内CRC(正職員)の年収は、低くなる場合が多いです。特に、クリニックの院内CRC(正職員)や非正規雇用の院内CRCは最も低くなりやすいです。

- みんなの回答はこちら

【労働環境】所属する病院や担当する施設によってさまざま

院内CRCの労働環境は、所属する病院によって異なります。年間休日は、土曜日の出勤がある病院では110~120日程度となっており、120日以上の病院は半数以下にとどまります。

残業は、大学病院やがんセンターなどでは多い一方、医療法人やクリニックでは少ない傾向があります。雇用形態は正規職員と非正規職員の割合がほぼ半々ですが、非正規職員の場合は3~5年で雇止めになる場合も見られます。

SMOのCRC(治験コーディネーター)の労働環境は、担当する施設によって異なります。通勤に1時間以上かかる施設や、土曜出勤が多い施設もあります。一方で、フレックスタイム制や在宅勤務制度を導入しているSMOも多く、働き方の自由度が高いことが特徴です。

年間休日の比較

※主要なSMOと病院・クリニックの調査データをもとに作成。

雇用形態の比較

※SMOはCRCばんく、病院・クリニックは各臨床試験支援センター・JCOG、などの調査データをもとに作成。

フレックスタイム制

※主要なSMOと病院・クリニックの調査データをもとに作成。

【人間関係】院内CRCは濃密、SMOは希薄

院内CRCは、3~20名程度の小規模な組織に所属し、人員の流動性が低いです。そのため、良好な人間関係を長期にわたり維持できる可能性が高いです。しかし、一度壊れてしまった人間関係を修復することは難しく、特にベテランの社員に嫌われてしまうと、退職を余儀なくされる可能性があります。

このように、院内CRCの人間関係は、入職して3ヶ月以内に良い人間関係を築ければ長期にわたり維持できるが、築けなければ悪い関係が退職するまで続くと言えます。

一方、SMOのCRC(治験コーディネーター)は担当する病院が変わるたびに、新たに人間関係を構築し直す必要があります。良好な人間関係を築いても、病院が変われば、人間関係はリセットされます。また、SMOのCRC(治験コーディネーター)の数は100人以上と多く、全員の社員の名前と顔を覚えることは難しいです。そのため、SMOのCRC(治験コーディネーター)の人間関係は、院内CRCよりも希薄になりやすいと言えます。

しかし、相性が悪い上司や同僚がいても、担当する施設を変えたり、別のチームに移ったりすれば人間関係をリセットできるため、人間関係の悪化によって退職に追い込まれる人の割合は院内CRCよりも低くなります。

【異動・転勤】院内CRCは異動が多く、SMOのCRCは転勤の可能性がある

院内CRCの悩みのひとつに、同じ病院で治験コーディネーター(CRC)として働ける期間が限られていることがあります。

雇用形態が正職員以外の場合、治験コーディネーター(CRC)として働ける期間は3~5年と決められていることが多く、期間が満了すると退職せざるを得ない場合も多いです。

「正職員の院内CRCなら長く働けるのでは?」と思われるかもしれませんが、一部の医療法人などを除いて、同じ病院で正職員の院内CRCとして働き続けられる期間は長くても10~15年前後と言われています。理由は「部署異動」です。

多くの病院では、不正防止や人員交流、キャリア構築などの目的で、職員が長期にわたり同じ部署で働き続けることを避けています。そのため、一定期間ごとに部署を変えるジョブローテーション制を導入しています。

治験コーディネーター(CRC)の場合、部署の異動をお願いされるまでの期間は病院の他の職種よりも長いことが多いようですが、部署異動がないわけではありません。大学病院や国公立病院の院内CRCは5~10年前後で別の部署へ異動させられることが多いようです。

仮に35歳で正職員の院内CRCになったとしても、45歳ぐらいで他の部署へ異動させられる可能性が高いです。就業規則には「異動指示に従う」と書かれているため、院内CRCは、同じ病院で看護師や薬剤師、臨床検査技師などに戻って働くか、別の職場で治験コーディネーター(CRC)を続けるかを選ばなければなりません。

一方SMOのCRCも転勤に悩むことがあります。中堅以上の規模のSMOにはキャリア構築や人員調整のために、他の都道府県へ転勤させる制度があります。特に新卒入社者や独身男性、管理職になる方は転勤させられる可能性が高いです。しかし、転勤させられる治験コーディネーター(CRC)の数はそれほど多くないため、転勤条件に該当しなければ、過度に心配する必要はないでしょう。

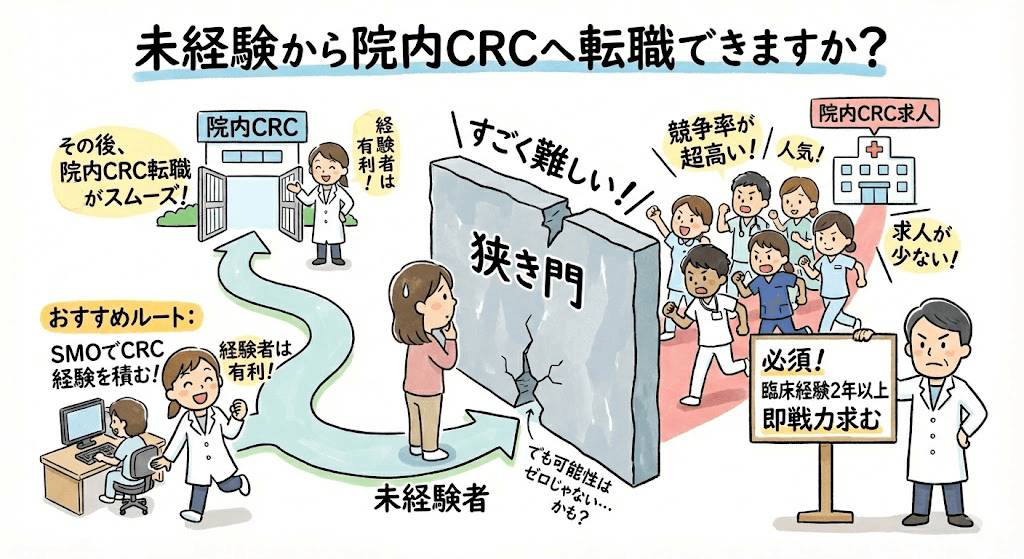

【転職の難易度】院内CRCはSMOより難しい場合が多い

院内CRCとSMOの転職難易度ランキング

- とても難しい

- 大学病院、国公立病院の院内CRC(正職員)

- 難しい

- 医療法人の院内CRC(正職員)

- 普通

- 大手SMOのCRC(正社員)

- 簡単

- 院内CRC(非正規職員)、中小SMOのCRC(正社員)

正職員としての院内CRCへの転職は、医療資格が薬剤師などに限られることや、治験コーディネーター(CRC)として3~5年以上の経験が求められることがあるため、SMOよりも難易度が高い場合が多いです。また、求人数が少ないため、転職活動に半年~1年という長い期間がかかることもあります。

一方、非正規職員としての院内CRCへの転職は比較的容易なことが多いです。年齢制限に関しては、院内CRC・SMOのCRC(治験コーディネーター)のどちらも、CRC未経験者は35歳前後、CRC経験者は45歳前後までが一般的です。

院内CRCとSMOのCRCの比較一覧表

院内CRCとSMOのCRCの比較一覧表

| 院内CRC | SMOのCRC | |

| 病院・クリニック | 所属する組織 | 会社 |

| 気を使わない | 医療従事者への接し方 | 気を使う |

| 一人でなんでもこなすことが多い。 | 仕事内容 | 大手は分業制が多い。 |

| 狭い | 疾患の領域 | 広い |

| 医師が主導する試験が多い | 試験の種類 | 製薬会社から依頼される試験が多い |

| 多い | 担当する試験数 | 少ない |

| 原則、行わない。 | 医療行為 | 禁止 |

| あまり上がらないが、40代以降は大きく上がることがある。 | 給与 | 入社して3~10年以内に大きく上がることがある。 |

| あり | 住宅手当 | なしが多い |

| 取り入れているところは少ない。 | フレックスタイム制 | 多くが取り入れている。 |

| 不可 | 在宅勤務 | 可能なところが増えている。 |

| 早い | 出勤時間 | 遅い |

| 大学病院は月に10~30時間前後、医療法人やクリニックは月に5~10時間前後 | 残業時間 | 月に10~20時間前後 |

|

休日 |

|

| 取得しにくい | 有給 | 取得しやすい |

| 正職員と非正規職員がおよそ半々。 ※大学病院やがんセンターの正職員の比率は7~9割と高いが、国公立病院などは5割以下と低い。 | 雇用形態 | 9割以上が正社員。 |

| 固定 | 人間関係 | 流動的 |

| 病院やクリニックによる。 | 家庭との両立 | 時短制度などが整っているため比較的容易。 |

| 固定 | 勤務地 | 1年に平均して1~2回変わる。 |

| ある | 異動 | ある |

| ない | 転勤 | 就業規則には「転勤あり」と記載されている場合が多い。 |

| 薬剤師が有利、医療資格がない人はCRC経験があっても応募できないことが多い | 資格 | 看護師が有利、医療資格がなくてもCRC経験があれば応募できる |

| 35歳前後(CRC経験者の場合は45歳前後) | 応募時の年齢制限 | 35歳前後(CRC経験者の場合は45歳前後) |

| 女性が9割以上 | 男女比 | 女性は8~9割前後 |

| 0~3日前後が多い。ないことも多い。 | 入社時の座学の研修期間 | 1~3週間が多い。 |

| 1回と2回が約半々 | 面接回数 | 1回と2回が約半々 |

| なしが多い | 適性検査 | ありが多い |

| 高い(病院・クリニックによる) | 転職難易度 | 普通(SMOによる) |

|

口癖 |

|

院内CRCを選んだ理由

院内CRCを選んだ理由

院内CRCを選んだ理由ベスト2

- 1位

- 勤務地が変わらない

- 2位

- 他の医療従事者に気を使わなくてすむ

院内CRCを選んだ理由の1位は「勤務地が変わらない」です。勤務先の住所が変わらないことは、自宅の近くの病院・クリニックで働ける人にとって大きなメリットです。

2位は「他の医療従事者に気を使わなくて済む」です。ビジネスマナーに自信がない看護師や臨床検査技師にとって、他の医療従事者と接するときに気を使わなくて済むことは、院内CRCを選ぶ理由の一つです。

院内CRCを選んだ人の声

院内CRCを選んだ人の声

- 勤務地が変わらない点が魅力

- 前職の病院は自宅から15分の距離で、通勤がとても便利でした。治験コーディネーター(CRC)の仕事には興味がありましたが、通勤時間が30分を超えることもあると聞き、私には無理かなと思っていました。しかし、知り合いから近所の病院で院内CRCを募集していることを聞き、応募したら採用されました。やはり通勤時間が短いことは毎日のことなので重要だと思います。

- 新たなステップアップとして

- 前職ではSMOのCRC(治験コーディネーター)として長く働いてきました。役職について5年が経過した頃から、次は院内CRCで働いてみたいと思うようになりました。仕事も慣れてきて、少しマンネリ化していたと思います。

入社時から比較すると給与も上がっていたので、院内CRCから給与が下がる内定をもらった時は正直、動揺しました。しかし、残業も少ないという説明でしたので、給与よりもプライベートを重視しようと思い転職を決断しました。仕事は前職よりは楽になりましたね。気を使う場面も減りました。ただ、その分、給与も減ってしまったのがちょっと心残りです。

- 病院の職員としてプライドを持って働ける

- SMOから1年かけて院内CRCへ転職しました。院内CRCの求人は労働条件が様々で、良い条件の求人は少なく、転職活動が長引きました。

これは相性の問題だと思いますが、私は病院に所属して働くのが向いているようです。今度の職場が大学病院なので、大学病院の職員としてプライドを持って働けることは魅力的です。

- 治験について専門性を高めたい

- 長い期間、SMOのCRC(治験コーディネーター)として働いていました。時々、通勤が遠くなることに多少の不満はありましたが、人間関係が良く特に不満らしい不満はありませんでした。ただ、治験コーディネーター(CRC)の友人が事務局業務やオンコロジー領域の業務も学び、仕事の幅を広げていることを聞き、少し焦ってしまいました。

なぜなら、私が所属していたSMOは分業制になっており、仕事の幅を広げることに限界があるように感じていたからです。マネジメント方面に興味はありませんでしたが、専門性を高めたいと考えていた時にオンコロジー領域に特化した院内CRCの求人を見つけ、応募したら内定をもらえたので転職を決意しました。

院内CRCを辞めた人の声

院内CRCを辞めた人の声

- 突然、部署異動を言い渡された。

- 大学病院で正職員の院内CRCとして働いていたのですが、約10年が経過したころに突然「病棟の看護師に戻るように」との辞令がありました。あまりにも突然でしたので、すごく動揺したことを覚えています。

異動は避けたいと何度もお願いしたのですが、辞令が覆ることはなく「病棟の看護師へ戻る」か「転職して治験コーディネーター(CRC)を続けるか」の二者択一を迫られました。

色々と悩んだのですが、転職して治験コーディネーター(CRC)を続ける場合、年収が大きく下がってしまうこともあり、転職せずに同じ病院の病棟へ看護師として戻ることにしました。年齢も40を過ぎているため、夜勤に対応できるか不安です。

- 3年の期間満了により退職しました。

- 国公立病院の治験コーディネーター(CRC)として嘱託職員で働いていましたが、3年の契約期間が終わったため、退職しました。契約期間の延長の話もなく、後任も決まっているようでした。

与えられる仕事は正職員と変わりはないにもかかわらず、給与は低いままでしたので「体よく使い捨てにされたなあ」と感じています。気軽な気持ちで働き始めてしまったので、契約期間終了後のことをもう少し考えてから働き始めれば良かったと少し後悔しています。

- お局様からパワハラを受け、早期退職となりました。

- 正職員の院内CRCとして働けると喜んでいたのも束の間、勤務初日から上司のパワハラを受け、2ヶ月で退職となりました。入職後に分かったのですが、今までに何人も同じ理由で退職になっているそうです。

40歳ぐらいの女性のベテラン薬剤師が治験の部署を仕切っており、逆らえる人はいないようでした。部署の人数も5~6人と少なく、相談相手もいなかったため精神的に病んでしまい、短い期間での退職になってしまいました。

短期で退職したことで次の職場を探すのに苦労しました。院内CRCがあれほど閉鎖的な職場だと知っていれば、もう少し慎重に選択したと悔やんでいます。

SMOを選んだ理由

SMOを選んだ理由

SMOを選んだ理由ベスト4

- 1位

- CRC未経験者でも安心して学べる教育制度がある

- 2位

- フレックスタイム制や在宅勤務が利用できる

- 3位

- 求人が多い

- 4位

- 会社で働きたい、視野を広げたい

SMOを選んだ理由の1位は「CRC未経験者でも安心して学べる教育制度がある」です。治験コーディネーター(CRC)への転職は初めてで不安が大きい方も多いと思います。大手のSMOは教育制度が充実しており、「CRC未経験の私でも安心してCRCとして活躍できる」と感じる方が多いようです。

2位は「フレックスタイム制や在宅勤務など働き方の柔軟性が高い」です。SMOは自分のペースで仕事ができると感じる方が多いようです。「フレックスタイム制は自分のペースで仕事ができる」「在宅勤務は通勤時間を節約できる」などの声が聞かれました。

3位は「求人が多いため転職できるチャンスが大きい」がランクインしました。4位は「病院以外で働きたい」「1ヶ所の病院で働くのは嫌だ」など、閉鎖的な病院の雰囲気に馴染めないという方が多いようです。SMOでは、会社に雇用されて、複数の病院で働くことができるため、視野を広げることができます。

SMOを選んだ人の声

SMOを選んだ人の声

- CRC未経験者への教育が充実している点に惹かれた。

- 治験コーディネーター(CRC)への転職は不安でした。全く違う仕事なので、チャレンジするにも勇気がいるし、「私にできるのかな」と思っていました。

でも、応募者の多くがCRC未経験で、みんなきちんとした研修を受けて一人前になっていると聞いて、思い切ってチャレンジしてみようと決めました。やっぱり大手だけあって、独自の教材や研修システムなどもあり、安心して業務を覚えられました。専門の教育担当者がいるのも魅力的でした。

- フレックス制を一度でも経験すると定時制には戻れない

- 院内CRCからSMOへ転職しましたが、働き方の自由度はSMOの方がはるかに高いと感じています。週に1~2回は在宅勤務ができますし、フレックス制を一度でも経験すると、もう定時制には戻りたくないと思います。自分の好きなように仕事を組め、休みも取りやすいです。業務が立て込まなければ精神的に余裕を持って働けると思います。

- 一度、会社で働いてみたかった。

- 病院は閉鎖的な空間だと感じていました。病院の中で一人前になっても社会では通用しないような気がしていて・・・。外部からかかってきた電話をどのように受け答えすれば良いのかも分からない時がありました。このままでは社会人として一人前になれないような気がしていた時に、SMOのCRCの求人を見つけました。

最初にビジネスマナーの研修をしっかり受け、メールなどの書き方も教わりました。今では一般の会社で働いている友人とも自信を持って接することができます。

- 視野を広げたかった。

- 院内CRCだと病院の職員として働くので、看護業務からCRC業務に変わるだけで、労働環境に大きな変化はないと思いました。転職するなら、異なる業界で働いてみたいと考え、思い切ってSMOのCRC(治験コーディネーター)へと転職しました。

現在は治験コーディネーター(CRC)として働いて3年目になりますが、以前は自分の視野が狭かったと感じます。病院のことしか知らなかったですからね。

今は良くも悪くも世の中のことが色々と分かってきて、色々なことが見えてきました。ただ、悪いことも見えるようになってしまったので、何も知らなかったことは、それはそれで幸せだったのかもしれません。

- 成長できる機会が大きいと考えた。

- 将来はマネジメント業務にも携わりたいと考えていました。病院に雇用されて働くと、CRCの人数は多くても10~20人しかおらず、管理職は薬剤師や医師であることが多いと聞いていました。

SMOであれば、薬剤師や医師以外でも管理職になれるチャンスがあるだけでなく、ポストもたくさんあると思いました。将来はマネジメント業務などの自分がより成長できる業務に携われる機会が多いと考え、SMOを選びました。

- 院内CRCの求人はCRC経験者優遇だった。

- 治験コーディネーター(CRC)へ初めて転職するときには、院内CRCなのか、SMOなのかに特にこだわりはありませんでした。私が住んでいる場所では応募できる求人はSMOしかなく、CRC未経験者の私には院内CRCという選択肢はありませんでした。

どうしてもCRCになりたかったので、CRC未経験の私でも採用してくれるところを優先して応募していきました。その結果、何とか内定を取得することができたので、ほっと一安心しました。

よくある質問とみんなの回答

よくある質問とみんなの回答

- Q

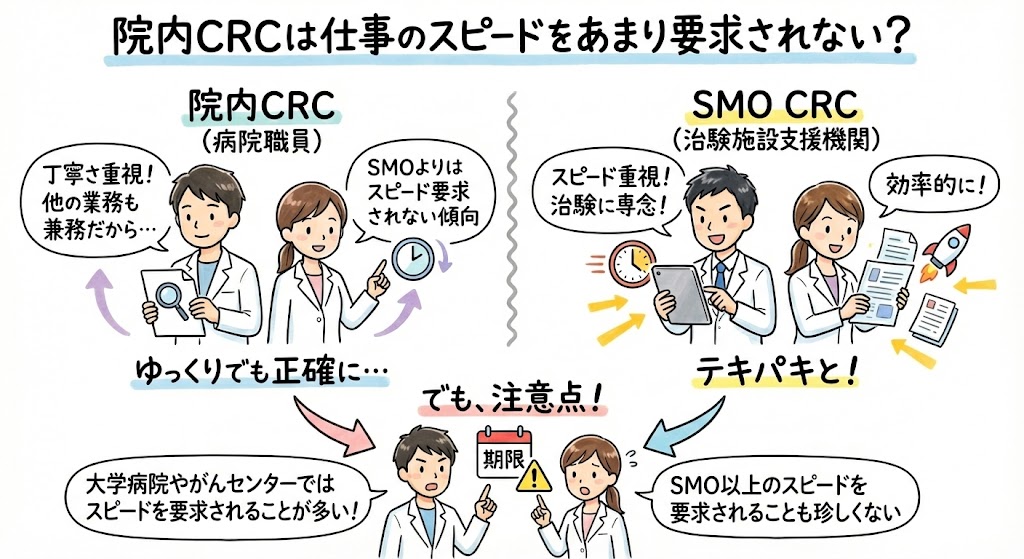

- 院内CRCは仕事のスピードをあまり要求されないのでしょうか。

- A

-

私は院内CRC(非常勤)→SMO CRCに転職したものです。

院内CRCの場合、難易度の高い試験(急性期治験やグローバル試験、医師主導治験など)を5試験以上担当し、部署の過去5年間の売り上げ平均が常勤CRC数の増減に影響するところもあります。

最近は病院も企業と同じように仕事スピードも要求されるように感じます。

- Q

- 院内CRCはSMOより年収が低いのでしょうか。

- A

-

院内CRCの求人もケースバイケースですので一概には申し上げられませんが、院内CRCの年収が特に低いということはなく、大学病院等の先端医療施設の正職員はSMOよりも高いと思います。

医療法人で同じぐらいでしょうか。ただし医療法人はSMOよりもお休みが少ないかもしれません。

院内CRCは病院基準での年収設定が行われることが多いため、検査技師や栄養士、無資格者の年収が低くなったりします。そのため、検査技師や栄養士の方であればSMOのほうが年収が高くなることが多いでしょう。逆に薬剤師の方であれば院内CRCのほうが年収が高くなると思います。

治験専門病院の年収は労働環境が悪いうえに年収が低いことも多いですし、地方だと契約社員の年収が低く設定されていることが多いため、全体で見れば院内CRCのほうが若干低いと言えるかもしれません。

- Q

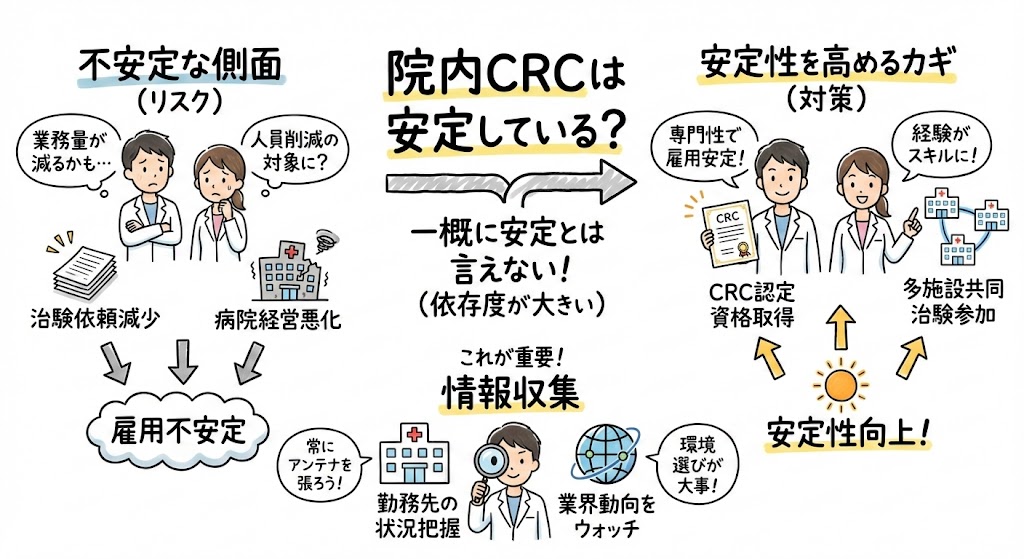

- 院内CRCは安定しているでしょうか?

- A

-

とある大手の医療法人で院内CRCとして働いています。数年前から賞与が下がり始め、現在は入職時の約半分にまで減りました。

昔ならともかく、このご時世では、大学病院を除けば院内CRCで良い年収をもらっている人は少ないんではないでしょうか。

安定しているのは大学病院と国立の正社員のCRCのみです。市立や医療法人はもうだめです。

- Q

- SMO所属の治験コーディネーターのメリットは何でしょう?

- A

-

私は院内CRCとSMOのCRCのどちらも経験しました。

院内CRCではなくSMOに所属しているメリットについてまとめてみましたので参考にしてください。

1)治験コーディネーターの業務に専念できる。

院内CRCは治験以外の業務を兼務することも多いです。そのため、治験だけをやりたい人にとってはSMOのほうが良いと思います。

院内CRCへ転職してみたら、治験の仕事はほとんどなく、毎日、看護ばかりという人もいると聞きました。

2)治験の仕事の量が安定する。

院内CRCの場合、病院で実施できる試験の領域や数に限りがあります。そのため、自分の病院で実施できない治験が増えてしまうと試験の数も減ってしまいます。

その結果、治験コーディネーターから看護師や臨床検査技師へ戻ることになります。

せっかく、治験コーディネーターになりたくて院内CRCになったのに、フタを開けてみたら病棟看護師をしていた、なんてことが発生しやすいです。

ですから、院内CRCの雇用形態は正社員ではなく契約社員や嘱託社員が多いのだと思います。

SMOの治験コーディネーターは治験の内容や量に合わせて職場(病院)を変えます。試験の数が減っても別の病院へ異動するため、仕事の量はそれほど変わりません。SMOの治験コーディネーターは仕事の量が安定していると言えます。

3)正社員として働ける。

上でも述べましたが、病院で実施できる試験の数は多かったり、少なかったり変化します。病院側から見ると治験を行って得られる利益は安定しないということになります。

治験が少なければ当然、赤字になります。赤字になったら社員を減らさなければなりません。そのため、病院は治験コーディネーターを正社員で雇用することを避け、仕事が減ったら雇用を終了させられる契約社員や嘱託社員として採用する場合が多くなります。

SMOの治験コーディネーターは最初の半年ぐらいは契約社員のところもあるようですが、基本的には正社員として働いている人がほとんどです。これは、仕事の量が安定しているからできることで、SMOの治験コーディネーターのメリットと言えます。

4)教育研修制度が充実している。

一つの病院で働いている治験コーディネーターの数は3~8人前後のところが多いと思います。つまり院内CRCの場合、教育や研修のノウハウの蓄積はなく、都度、みんなで勉強していくことになります。そのため、先輩から教えてもらっても、本当にこのやり方であっているのかいまいち自信が持てない場面が多いです。

SMOに所属する治験コーディネーターの数は大手ですと300人とか1000人とか、とても多いです。ですから、教育や研修のノウハウが蓄積されているので、SMOの治験コーディネーターのほうがしっかりとした教育を受けられると思います。

- Q

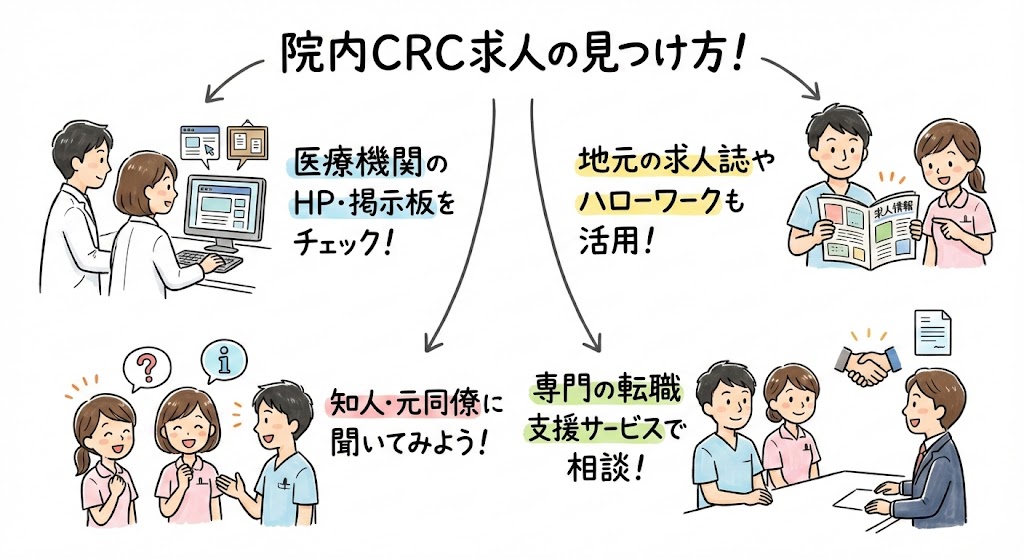

- 院内crcの求人の見つけ方

- A

-

以下のページで院内CRCに限定して求人を探すことができます。

https://crc-bank.com/innaicrc

(院内CRCの治験コーディネーターの求人募集)

- Q

- 未経験からの院内CRCへ転職できますか?

- A

-

可能性がないわけではありません。実際に未経験から中途採用で大学病院の正職員の治験コーディネーター(CRC)になっている方もいらっしゃいます。

ただし、「現実的な選択か?」と聞かれるなら、返答は「いいえ」です。なぜなら、仮に未経験者が応募できる求人があったとしても、経験者も応募できるからです。

つまり、未経験から大学病院などの院内CRCになるためには、以下の1)~4)を全て満たす必要があります。

1)未経験者も応募できる。(正社員の求人に限れば募集のうち1~2割ほど)

2)医療資格や臨床経験などの条件も満たしている。(臨床経験2年前後の看護師を対象とした募集は5~7割ぐらい)

3)他のCRC経験者の応募者がない、もしくは、CRC経験者だけでは募集定員を満たせない。

4)他の未経験者の応募者を上回る評価をもらう。

※ただし、院内CRCであっても治験専門病院や非正社員の場合を除く

以下のURLも役に立つと思いますので、ご参考ください。

https://crc-bank.com/innaicrctosmocrcnochigai#b5

(院内CRCとSMOの転職難易度)

https://crc-bank.com/crctyuui2#a3

(SMOから院内CRCへの転職の難易度)

https://crc-bank.com/innaicrc?tagu6=1

(院内CRCの治験コーディネーターの求人募集)

https://crc-bank.com/seikoujireinum?num=42

(未経験で院内CRCへ転職成功)

- Q

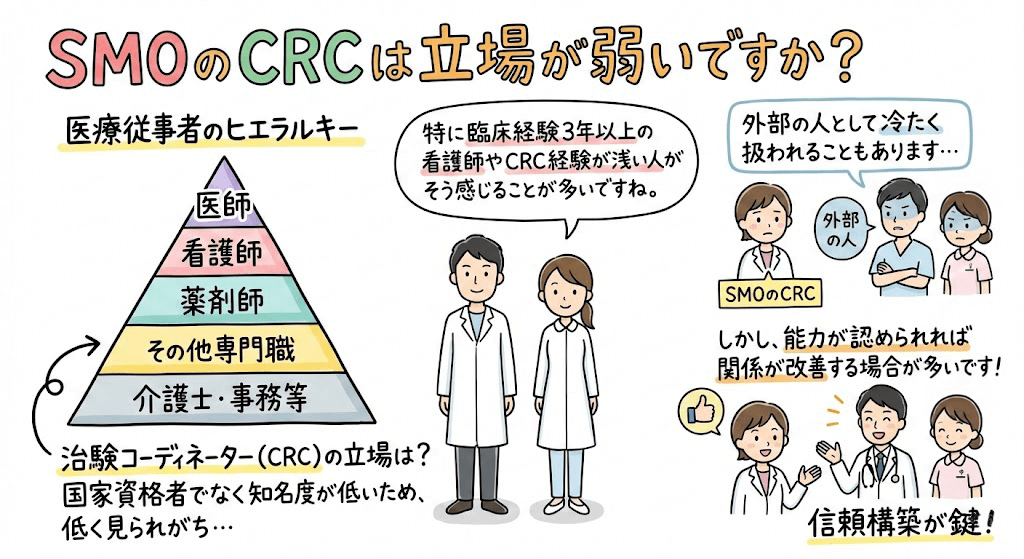

- SMOのCRCは立場が弱いですか?

- A

-

病院によって違いますが、主な医療従事者のヒエラルキー(序列)は高い順から以下のようになると思います。

------------

1)医師

2)看護師

3)薬剤師

4)臨床検査技師、管理栄養士、臨床工学技士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士など

→治験コーディネーター(CRC)はココ

5)介護士、看護助手、医療事務

------------

看護師と薬剤師のどちらが高いかは意見が分かれると思いますが、「薬剤師は頭が良くて尊敬されているが、数が多くて発言力の強い看護師には敵わない」という声が多いです。

治験コーディネーター(CRC)の位置は4)、もしくは4)と5)の間という声が多いです。SMO・院内CRCのどちらであっても大きな差は見られません。

治験コーディネーター(CRC)の立場が弱い主な理由は「国家資格者でないから」だと思います。治験コーディネーター(CRC)の仕事は国家資格がなくても携わることができるため、国家資格の種類によってヒエラルキーが決まる病院内ではどうしても低く見られやすくなります。

治験コーディネーター(CRC)が薬剤師や看護師などの資格を所持していても、周囲の医療従事者に伝える機会は多くありません。また、治験コーディネーター(CRC)の資格が国家資格になる可能性は現時点では低そうです。

他の理由として「知名度が低いから」「裏方だから」という声もしばしば聞かれます。

治験コーディネーター(CRC)と会ったことがない医療従事者は現在でも多くいらっしゃるため、治験コーディネーター(CRC)を見たときに「何をやっているか分からない謎の人」と思われやすいです。また、治験コーディネーター(CRC)の業務は裏で調整を行ったり事務をしていることが多いため黒子のような存在と言えます。目立たない黒子は立場が高くなりにくいです。

他にも、SMOに所属している治験コーディネーター(CRC)は病院の外部の人のためぞんざいな扱いを受けやすいという声も聞かれます。

■治験コーディネーター(CRC)を立場が低いと感じる人の多くは臨床経験3年以上の看護師

SMOの治験コーディネーター(CRC)の立場が低いと感じる人は主に、治験コーディネーター(CRC)になって日の浅い看護師です。臨床検査技師や管理栄養士、薬剤師などが同じように思うことは看護師よりも全然少ないようです。

治験コーディネーター(CRC)になって日が浅いうちは、周囲から頼りにされることは少ないです。看護師として数年の経験を積み周りから頼られていたときと比べた結果、「治験コーディネーター(CRC)の立場は看護師より低いなあ」と強く思ってしまうようです。その証拠に治験コーディネーター(CRC)として一人前になる頃には、そのような不満はかなり減少している方が多いです。

つまり、バリバリと現場の一線で仕事をされていた看護師が治験コーディネーター(CRC)になって右も左も分からず無力感を感じるときに、治験コーディネーター(CRC)の立場の低さを強く感じると言えそうです。

■「外部の人だからぞんざいな扱いを受ける」は誤解であることも多い

SMOの治験コーディネーター(CRC)が外部の人という理由で冷たく扱われてしまうときもあれば、逆に丁寧に扱われることもあります。こちらの記事をご覧になっている医療従事者様は、外部の人に必ず冷たく接されていますでしょうか? 逆に丁寧に接するときもあるのではないでしょうか?

冷たく扱われていると感じる治験コーディネーター(CRC)の多くは治験コーディネーター(CRC)になって日が浅い人です。治験の専門家だと期待していたら何を聞いても「上に確認して後から返答します」では、冷たく扱われても仕方がありません。実際に治験コーディネーター(CRC)になって一人前になる頃には、外部の人間という理由で冷たく扱われると感じることは大きく減ります。

治験に不慣れな施設で、何でも熟知し、常に的確な対応ができる治験コーディネーター(CRC)であれば、先生や周囲から一目置かれる存在として扱われることが一般的です。

つまり、外部の人だからぞんざいな扱いを受けるというより、治験コーディネーター(CRC)としての能力が低く周囲から頼りにされないためぞんざいな扱いを受けるというのが事実のようです。

ただし、SMOの治験コーディネーター(CRC)は病院の外部の人ですから、病院で働く医療従事者への配慮が重要であることに変わりはありません。

- Q

- 院内CRCさんとのコミュニケーションの仕方で悩んでいます

- A

-

CRC4年目です。私も以前、院内CRCがいる施設で勤務していた経験があります。

質問者さんはCRCになったばかりで、自社内でのコミュニケーションを築くのにも力を注がないといけないだけでなく、立場の異なる院内CRCとの関係についても考えなければならず、大変なことも多いかと思います。私自身も「積極的にコミュニケーションを取りなさい」とよく言われましたが、雑談が苦手で、努力しては挫けることを繰り返していました。

その経験を踏まえ、私が大切にしている視点をお伝えします。

① 院内CRCとの関係構築は、治験業務を円滑に進めるための手段であり、それ自体が目的ではないこと。

② 単に仲良くなることを目指すのではなく、お互いの役割を理解し、適切な役割分担と協力関係を築くことを重視すること。

施設ごとにCRCに求められる業務は異なります。その中で、自分たちが担える部分はどこか、逆に院内CRCにお願いしたい部分はどこかを整理し、敵対するのではなく治験を成功させるためのパートナーという意識を持つことが大切です。

そうすることで、自然と信頼関係が深まり、よりスムーズに業務を進められるようになったと実感しています。

もし上記のような余裕がまだ無いなと感じる場合には、まずはキーとなるコミュニケーションは先輩や同僚に任せつつ、自分は毎日の挨拶やマナーを心掛け、目の前の業務をしっかりこなしていくことも長い目でみると重要かと思います。

年収査定はこちら

年収査定はこちら

合格予想はこちら

合格予想はこちら

掲示板で質問をする

掲示板で質問をする

CRC

CRC

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCに

CRCに

CRCの

CRCの

SMO

SMO

SMO

SMO

応募先の

応募先の

治験

治験

院内CRCと

院内CRCと

2026年4月からの転職

2026年4月からの転職 CRC未経験特集

CRC未経験特集 CRC経験者特集

CRC経験者特集 看護師特集

看護師特集 臨床検査技師特集

臨床検査技師特集 保健師特集

保健師特集 薬剤師特集

薬剤師特集 管理栄養士特集

管理栄養士特集 臨床工学技士特集

臨床工学技士特集 理学療法士特集

理学療法士特集 作業療法士特集

作業療法士特集 臨床心理士特集

臨床心理士特集 MR特集

MR特集 CRA経験者特集

CRA経験者特集

求人検索

求人検索  ログイン

ログイン 会員さま専用

会員さま専用 CRCの仕事

CRCの仕事  治験業界の研究

治験業界の研究 経験・資格別の注意点

経験・資格別の注意点 応募書類の作成

応募書類の作成 面接・適性検査の対策

面接・適性検査の対策 みんなのクチコミ

みんなのクチコミ みんなの質問と回答

みんなの質問と回答 転職成功事例

転職成功事例 マンガで分かるCRC

マンガで分かるCRC CRCばんくチャンネル

CRCばんくチャンネル 便利な機能

便利な機能 相談/年収査定/合格予想

相談/年収査定/合格予想 2026年から働くには?

2026年から働くには? 退職手続き

退職手続き 開催中のキャンペーン

開催中のキャンペーン 《CRCばんく》とは

《CRCばんく》とは