「CRCがチーム制で働くとはどのような意味でしょうか?」の質問と回答のページです。質問に対しての回答投稿が可能です。マナーを守って有意義に利用しましょう。(削除申請はこちらからお願いします)

CRCがチーム制で働くとはどのような意味でしょうか?

質問

質問

CRCがチーム制で働くとはどのような意味でしょうか?

求人票にCRCはチーム制で働くという記載を見ることがありますが、チーム制で働くというのは具体的にどのような意味でしょうか。 2020年3月11日

2020年3月11日  6317

6317

AIによる要約

AIによる要約

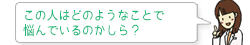

マンガでわかる

マンガでわかる

イラスト・図解でわかる

イラスト・図解でわかる

みんなの回答一覧

みんなの回答一覧

- チームで動くと、新人でも安心です。 ベストアンサー

-

チームメンバーはメイン担当とサブ担当以外にも数名います。そのため、自分が担当する試験の内容をチームメンバーに共有し、助け合って業務をこなしています。

たとえば、ある日に来院される被験者が複数人いらっしゃる場合、一人ではすべて対応ができなくても、チームメンバーが協力して対応することができます。事前に情報共有さえすれば、大丈夫です。

チーム内には、新人もベテランもいるので、わからないことがあればその都度質問でき、新しい情報は常に教えてもらうことができます。

ひとりで施設にいるときも、チームが決まっているから、緊急時に誰にどのように報告すればよいのかなど、連絡経路も分かりやすいです。ひとりで抱え込まなくてもよい体制になっています。

もしチーム内のメンバーとうまくいかなかった場合は、上長へ相談して別のチームへ異動することもできます。

2020年10月12日

2020年10月12日

役に立った(3)

- 「病院にCRCが一人しかいない場合でも、別の病院のCRCとチームになって働くから安心してください」という意味 公式

-

CRCの業務は一人のCRCが一人の被験者の治験の参加から終了までを担当しますので、チームではなく個人で行う仕事に分類されます。看護師で言うならCRCの仕事はチームナーシングではなくプライマリーナーシングです。

CRCは病気などで仕事が行えなくなったときに、別のCRCが仕事を引き継げるようにするため、常に適切に記録を残し、情報を共有しながら仕事を進めます。

チームで働くことは一つの病院に複数名のCRCが働いているときなど、CRCに限らず他の医療職でも普通に行われていますが、一つの病院に一人のCRCのみが働いているときでも、CRCは違う病院で働いてるCRCとチームになって働きます。

SMOなどは「病院にCRCが一人しかいない場合でも、別の病院のCRCとチームになって働くから大丈夫ですよ」と伝えるために、求人票で「チーム制」であることを強調して記載することがあります。

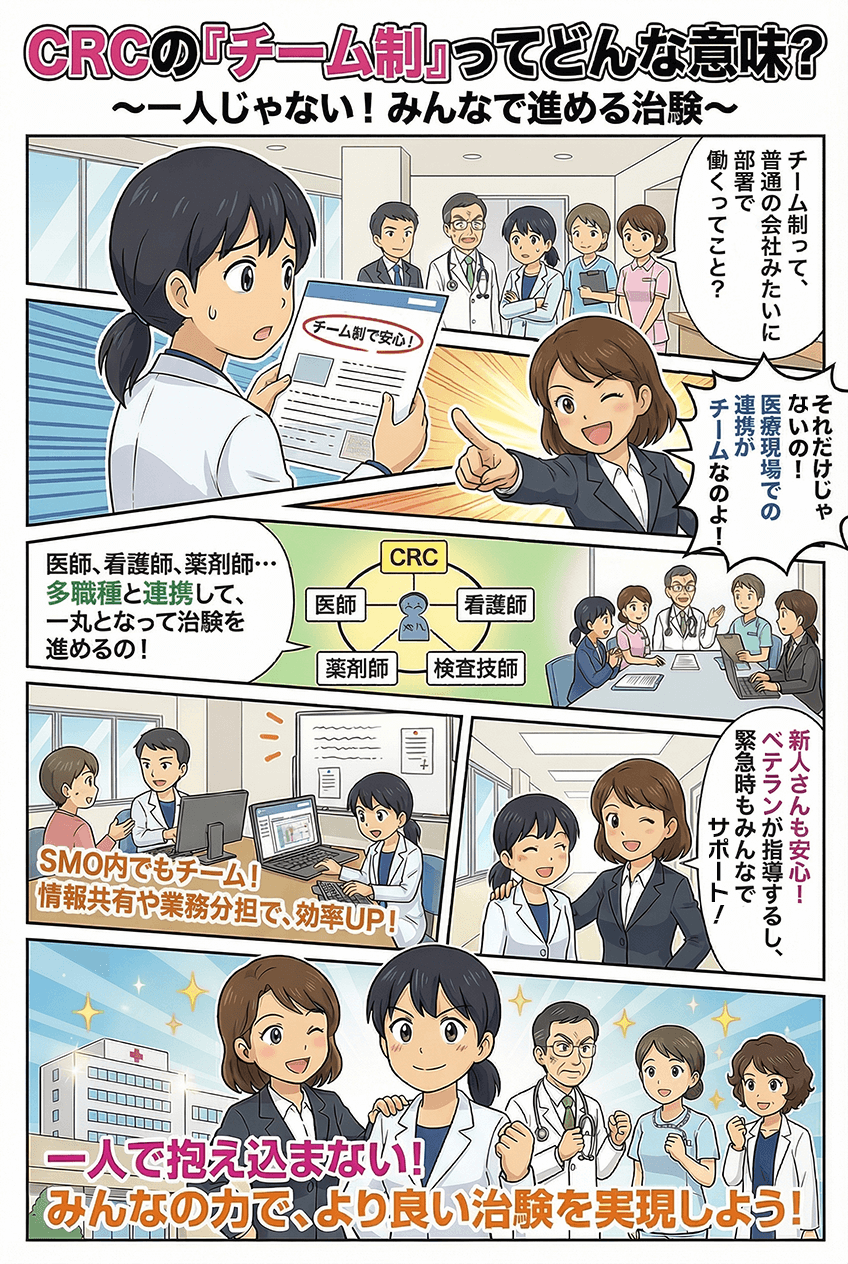

また、以下のように、メインCRCとサブCRCが分業制になっていないことチーム制と呼ぶこともあります。

<チーム制> 多くのSMOや医療機関はこちらに該当

CRC1(A試験のメイン担当、B試験のサブ担当)

CRC2(A試験のメイン担当、C試験のサブ担当)

CRC3(B試験のメイン担当、A試験のサブ担当)

CRC4(C試験のメイン担当、A試験のサブ担当)

<メイン・サブ制>

CRC1(A試験のメイン担当、B試験のメイン担当)

CRC2(C試験のメイン担当)

CRC3(A試験のサブ担当、B試験のサブ担当)

CRC4(C試験のサブ担当)

2020年3月11日

2020年3月11日

- 複数のCRCが協力して治験を行う体制をとっています

-

複数のCRCがチームとして配属されるという意味です

チームで配属されることにより、1人のCRCにアクシデントがあって勤務できない時に備えています

他にもわからなことを聞きやすくなるなどのためでもあると思います

クリニックへCRC1人で訪問することもありますが、そのCRCもどこかのチームには所属していて、アクシデントが起きたときのバックアップや情報共有などが行われていますよ

2025年1月30日

2025年1月30日

役に立った(0)

- CRCのチーム制について

-

CRCとして10年以上の経験がある元看護師です。

CRCがチーム制で働くというのは、複数のメンバーが協力して治験を進めるスタイルを指します。具体的には、CRCは医療機関のスタッフや他のCRCと連携しながら業務を行います。このようなチーム体制は、治験の円滑な進行や被験者へのサポートをより効果的に行うには重要です。

例えば、治験では被験者のスクリーニングやデータ収集、治験薬の管理など多岐にわたる業務があります。これらを一人で行うことは難しいため、各メンバーが協力し合うことで効率的に業務を遂行します。具体的には、あるCRCが被験者とのコミュニケーションを担当し、別のメンバーがデータ管理や書類作成を行うといった具合です。

また、チーム内で情報共有や意見交換が活発に行われることで、問題解決にも迅速に対応できる環境が整います。例えば、治験中に何かトラブルが発生した場合でも、チーム全体で協力して対処することができます。このような連携によって、それぞれの専門性を活かしつつ、高品質な治験運営が実現されます。

このチーム制はコミュニケーション能力や調整能力も求められるため、自身の成長にも繋がります。質問者様が興味を持っているこの制度は、多様なスキルを身につける良い機会とも言えると思います。

2024年12月1日

2024年12月1日

役に立った(0)

- CRC(治験コーディネーター)がチーム制で働くということについて AI

-

CRCの仕事は、確かに多くの関係者と連携して進めるため、チームワークが非常に重要です。しかし、一般企業のような部署ごとのチーム編成とは少し異なり、複数の意味合いを持っています。

1. 医療機関内でのチーム

CRCは、治験を実施する医療機関内で、以下のような医療関係者と連携して業務を行います。これが、CRCにおける「チーム」の一つの意味合いです。

◆ 治験責任医師・分担医師: 治験の責任者であり、CRCは医師の指示のもとで業務を行います。治験の進捗状況を報告したり、患者さんの状況を共有したりするなど、密なコミュニケーションが必要です。

◆ 看護師: 患者さんのケアや診察の補助などで連携します。患者さんの情報共有やスケジュール調整などを行います。

◆ 薬剤師: 治験薬の管理や患者さんへの服薬指導などで連携します。治験薬の取り扱いに関する情報共有などを行います。

◆ 臨床検査技師: 検査データの収集や管理などで連携します。検査スケジュールやデータに関する情報共有などを行います。

◆ その他医療スタッフ: 医療機関の事務部門やその他のスタッフとも連携し、治験に必要な手続きや調整を行います。

このように、CRCは医療機関内で様々な職種の人々と連携し、一つのチームとして治験を進めていきます。

2. SMO内でのチーム

CRCが所属するSMO(治験施設支援機関)内でも、チームとして業務を行うことがあります。

◆ 複数CRCでの担当: 大規模な治験の場合、複数のCRCが同じ医療機関を担当することがあります。このような場合、CRC同士で情報共有や業務分担を行い、効率的に治験を進めていきます。

◆ CRCチームリーダー: SMOによっては、複数のCRCをまとめるチームリーダーが配置されている場合があります。チームリーダーは、CRCの業務管理や教育、相談対応などを行います。

◆ 専門チーム: SMOによっては、特定の疾患領域や治験の種類に特化した専門チームを編成している場合があります。このようなチームに所属する場合、専門知識を深めながら業務を行うことができます。

3. 製薬会社(CRA)との連携

治験を依頼している製薬会社のCRA(臨床開発モニター)も、CRCにとって重要な連携相手です。CRAは、治験が適切に行われているかを確認する役割を担っており、CRCと定期的に連絡を取り合い、情報共有や進捗報告などを行います。この連携も、広義の「チーム」として捉えることができます。

まとめ

CRCにおける「チーム制」とは、単に部署に分かれて業務を行うという意味ではなく、

◆ 医療機関内の様々な職種との連携

◆ SMO内での複数CRCやチームリーダーとの連携

◆ 製薬会社のCRAとの連携

といった、多岐にわたる関係者との連携を意味しています。

CRCは、これらの関係者と円滑なコミュニケーションを図り、協力しながら治験を進めていく必要があり、高いコミュニケーション能力と協調性が求められます。

求人票などで「チーム制」という言葉を見かけた場合は、上記のような意味合いが含まれていると理解すると良いでしょう。面接などで、具体的なチーム体制や連携方法について質問してみるのも良いかもしれません。

項目 詳細 具体例 チーム編成 ◆治験の種類や規模に応じて、チームを編成する。

◆経験豊富なベテランCRCと、経験の浅い若手CRCを組み合わせる。

◆特定の疾患領域や業務に特化したチームを編成する。◆大規模な多施設共同治験では、複数のCRCがチームを組み、各施設を担当する。

◆がん専門チーム、循環器専門チームなど、疾患領域に特化したチームを編成する。

◆治験開始準備チーム、被験者対応チーム、データ管理チームなど、業務内容に特化したチームを編成する。業務分担 ◆各CRCの得意分野や経験を考慮し、業務を分担する。

◆業務の進捗状況に応じて、柔軟に業務を分担する。◆ベテランCRCは、治験責任医師との交渉や、複雑な症例の対応を担当する。

◆若手CRCは、被験者への説明や、データ入力などの業務を担当する。

◆治験の進捗状況に応じて、被験者対応チームがデータ入力チームをサポートする。情報共有 ◆定期的なチームミーティングや、チャットツールなどを活用し、情報共有を密に行う。

◆治験の進捗状況や、問題点などを共有し、チーム全体で解決策を検討する。◆毎週のチームミーティングで、各CRCが担当する治験の進捗状況を報告し、情報共有を行う。

◆チャットツールで、被験者からの質問や、治験に関する最新情報を共有する。

◆チーム内で、症例検討会や勉強会を開催し、知識や経験を共有する。連携 ◆チームメンバー間で、互いにサポートし合い、協力して業務を進める。

◆緊急時やトラブル発生時には、チーム全体で協力し、迅速に対応する。◆被験者の急な体調不良や、治験薬の緊急配送など、予期せぬ事態が発生した場合、チームメンバーが協力して対応する。

◆経験豊富なCRCが、若手CRCの相談に乗り、アドバイスやサポートを行う。教育・育成 ◆経験豊富なCRCが、若手CRCに対して、OJT形式で指導や教育を行う。

◆チーム全体で、研修や勉強会などを開催し、スキルアップを図る。◆ベテランCRCが、若手CRCに治験実施計画書や手順書の説明を行い、実務を通して指導する。

◆チーム内で、症例検討会や勉強会を開催し、最新の医学知識や治験に関する情報を共有する。

※CRC転職に特化したAIアシスタントを利用したい方はこちらから

年収査定はこちら

年収査定はこちら

合格予想はこちら

合格予想はこちら

掲示板で質問をする

掲示板で質問をする

CRC

CRC

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCに

CRCに

CRCの

CRCの

SMO

SMO

SMO

SMO

応募先の

応募先の

治験

治験

院内CRCと

院内CRCと

2026年4月からの転職

2026年4月からの転職 CRC未経験特集

CRC未経験特集 CRC経験者特集

CRC経験者特集 看護師特集

看護師特集 臨床検査技師特集

臨床検査技師特集 保健師特集

保健師特集 薬剤師特集

薬剤師特集 管理栄養士特集

管理栄養士特集 臨床工学技士特集

臨床工学技士特集 理学療法士特集

理学療法士特集 作業療法士特集

作業療法士特集 臨床心理士特集

臨床心理士特集 MR特集

MR特集 CRA経験者特集

CRA経験者特集

求人検索

求人検索  ログイン

ログイン 会員さま専用

会員さま専用 CRCの仕事

CRCの仕事  治験業界の研究

治験業界の研究 経験・資格別の注意点

経験・資格別の注意点 応募書類の作成

応募書類の作成 面接・適性検査の対策

面接・適性検査の対策 みんなのクチコミ

みんなのクチコミ みんなの質問と回答

みんなの質問と回答 転職成功事例

転職成功事例 マンガで分かるCRC

マンガで分かるCRC CRCばんくチャンネル

CRCばんくチャンネル 便利な機能

便利な機能 相談/年収査定/合格予想

相談/年収査定/合格予想 2026年から働くには?

2026年から働くには? 退職手続き

退職手続き 開催中のキャンペーン

開催中のキャンペーン 《CRCばんく》とは

《CRCばんく》とは