SMO(治験施設支援機関)とは?

SMOとは?

SMOとは?

SMOとは、治験を実施する病院やクリニックと契約し、治験の業務を支援する組織。

SMO(Site Management Organizationの略、治験施設支援機関とも呼ばれる)とは、治験を実施する病院やクリニックと契約し、治験に関連する業務を支援する企業のことです。医師や看護師、事務局や製薬会社と連携して、治験の品質とスピードの向上に貢献しています。

- 治験について知りたい方はこちら

- 治験とは?

SMOの誕生の経緯 SMOの今後の展望 SMOの主な業務 SMOと医療機関の関係 SMOとCROの関係 日本の主なSMO

SMOの誕生の経緯

従来の治験は大学病院や大規模な病院を中心に行われていましたが、治験の対象となる被験者が少なく、通院時間に制限があるなどの理由で被験者の協力を得ることが困難であり、治験の進行が遅れる問題がありました。

一方で、高血圧症や糖尿病などの生活習慣病や感染症などの急性疾患に関する治験は、地域の開業医が中心となって行われており、治験に関する複雑な手続きを処理できる専門家が必要でした。

平成10年4月に「医薬品の臨床試験の実施基準に関する省令」(GCP)が全面施行されたことで、治験の実施基準は厳格化されました。これにより、治験を実施する医療機関での文書管理が複雑化し、海外だけで治験を行い、日本国内では行わないという「治験の空洞化現象」と呼ばれる現象が見られるようになりました。

この状況を改善し、日本国内での治験を促進するため、治験を実施する医療機関を外部から支援する組織としてSMOが誕生しました。平成15年7月の改正GCP省令により、SMOの業務が法的に認められました。SMOの誕生によって、治験に協力する被験者の数が増加し、文書管理が効率化され、治験期間が短縮されると期待されています。

SMOの今後の展望

SMO業界は2013年前後を境に縮小傾向にあったが、新型コロナウイルスの影響で感染症領域の治験が急増し、新薬開発全体が活発化した結果、2022年の売上は過去最高を記録し、2023年はさらに更新した。

かつて、SMOは約150社が乱立していましたが、中小SMOの淘汰と再編が進んだ結果、現在の日本国内のSMOの数は約30~40社程度に減少しています。減少した理由としては、

- 国際共同治験への対応力不足

- 治験の質やスピードに対応できない

- 製薬会社が依頼を大手SMOに集約する傾向

- 急な治験中止などによる資金繰りの悪化

などが挙げられます。将来的には、5~6社のグループに集約されると予想されています。

SMO業界全体の市場規模は400~500億円前後で推移しています。新薬開発の主流が、症例数の多い生活習慣病などのプライマリー領域から、症例数の少ない癌などのオンコロジー領域や再生医療領域へと変わってきています。

また、日本の治験・臨床研究の活性化に関する取り組みは、2003年の「全国治験活性化3カ年計画」から始まり、2007年の「新たな治験活性化5カ年計画」、2012年の「臨床研究・治験活性化5か年計画2012」、2014年及び2020年の「医療分野研究開発推進計画(第1期、第2期)」、2025年度から2029年度までの「医療分野研究開発推進計画(第3期)」へと続いています。

取り組み内容は、日本発のイノベーションを推進し、実用化へと進展させるなど、臨床研究と治験の活性化をさらに積極的に推進する方向へと変化しています。

SMOの売上高と従業員数

※SMOは日本SMO協会の会員のみ。

※日本SMO協会データ2024より出典

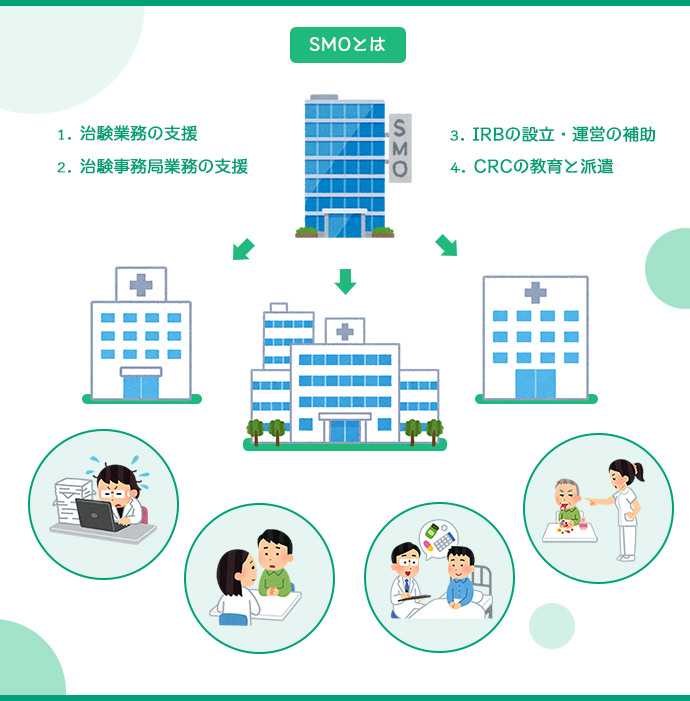

SMOの主な業務

SMOは、病院で行われる治験に関するほぼ全ての業務を担当します。具体的には、治験の準備と実施、IRBの設立と運営、CRCの教育などが含まれます。

- 治験業務の支援

- 施設SOPの作成・提供

- GCP準拠書式の提供

- 治験責任医師/分担医師、治験協力者の教育

- 治験事務局業務の支援

- 治験事務局の立ち上げ

- 治験事務局の運営補助

- 治験事務局の教育

- IRBの設立・運営の補助

- IRBのSOPの作成・提供

- IRB委員、IRB事務局の教育

- IRBの運営補助

- IRB事務局業務(議事録、審査結果報告書などの作成)

- 治験コーディネーター(CRC)の教育と派遣

- CRCの教育研修

- CRC業務のフォロー

- バックアップ体制の確保

SMOと医療機関との関係

SMOと医療機関との関係は契約形態により異なります。

~派遣契約型~

- 派遣契約型は、病院やクリニックなどの医療機関に、契約期間中のみ治験コーディネーター(CRC)や治験事務局担当者を派遣する形態です。

- SMOから派遣された治験コーディネーター(CRC)は、担当するプロジェクトが終了すると、その病院を訪問しなくなります。

- 治験事務局などの管理組織が整備されており、常時治験が行われている大学病院や、大規模な病院で多く見られるオンコロジー領域でよく採用される契約形態です。

~委託契約型~

- 委託契約型は、病院やクリニックなどの医療機関で実施される治験業務全体を受託する契約です。派遣契約型とは異なり、CRCの派遣だけでなく、治験事務局業務を含む治験管理業務全般を行います。

- 治験コーディネーター(CRC)は、担当するプロジェクトが終了しても、同じ医療機関で進行中の別のプロジェクトを担当することが多く、長期間にわたってその病院を訪問し続けます。

- 治験事務局などの管理組織がなく、治験を実施するシステムが確立されていない中小規模の病院や地域の治験ネットワーク、または比較的中小規模の病院で多く見られる生活習慣病などの領域でよく採用される契約形態です。

SMOとCROの関係

SMOは実施医療機関側の業務を担当し、CROは治験依頼者側の業務を担当しますが、両者は同じ治験業務に関与しています。そのため、SMOとCROが同じグループ企業であることは珍しくありません。

| SMOとCROが同じグループである例 | |

| CRO | SMO |

| シミック株式会社 | シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社 |

| イーピーエス株式会社 | 株式会社EPLink |

| 株式会社メディサイエンスプラニング | ノイエス株式会社 |

SMOとCROはそれぞれ独立した企業として存在する。

治験の実施において信頼性の高いデータを得るためには、治験の実施に直接関与するSMOと、治験依頼者として治験を依頼し管理するCROに、それぞれの独立性が確保されている必要があります。そのため、SMOとCROが同じグループであっても、会社としてはそれぞれ独立して運営されています。

日本の主なSMO

では、日本を代表する5社のSMOを下記に簡単にご紹介します。

- 株式会社EPLink

- 本社

- 東京都文京区後楽二丁目3番19号 住友不動産飯田橋ビル4号館5階

- 資本金

- 1億円

- 設立

- 1999年(平成11年)12月24日

- シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社

- 本社

- 東京都港区芝浦1-1-1 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S

- 資本金

- 9,900万円

- 設立

- 1999年4月2日

- 株式会社アイロムIR

- 本社

- 東京都千代田区富士見2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム

- 資本金

- 3500万円

- 設立

- 1984年12月(SMO業務開始1998年11月)

- 株式会社アイロム

- 本社

- 東京都千代田区富士見2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム

- 資本金

- 5,000万円

- 設立

- 2006年10月2日(現 株式会社アイロムホールディングスより承継)母体は平成9年4月設立。

別の記事でも詳しく説明していますので、さらに知りたい方はそちらもご覧ください。

- 詳しくはこちら

- SMOランキング

よくある質問とみんなの回答

よくある質問とみんなの回答

- Q

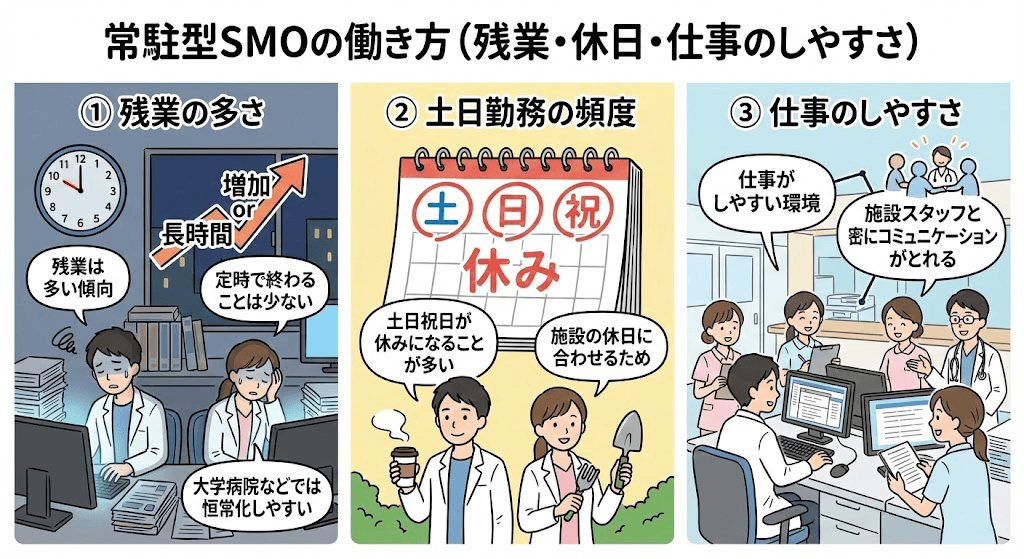

- 常駐型のSMOの残業の多さや、土日勤務の頻度、仕事のしやすさを教えてください。

- A

-

<残業>...続きを見る

常駐のほうが残業は多くなりやすいです。なぜなら、治験の量が少なかったり、施設の規模が小さかったりすると、常駐する必要性が低くなるからです。つまり「常駐=少なくとも暇ではない」と言えます。

病院とクリニックの残業の量を比較した場合、病院のほうが多いというデータがございますし、CRCばんくへお問い合わせをいただく方についても、「忙しくない」「残業は少ない」とおっしゃる方はクリニックで働いていることが多いです。

https://crc-bank.com/crcnoqa#b3

(残業はどれくらいあるの?)

<土日の呼び出し>

常駐のほうが少ないです。理由は治験の量が多かったり、施設の規模が大きかったりすると、組織が整備され個人への依存度が減ることが多いため、土日に対応する必要性が低くなるからです。ただし、会社や試験の内容によっても異なるため、必ず常駐のほうが少ないとまでは言えません。

https://crc-bank.com/crcnoqa#b18

(休みの日に電話がかかってくることはありますか?もし、電話がかかってきたら、すぐに対応をする必要がありますか?)

<仕事のしやすさ>

1)通勤 場所が変わらない常駐のほうが通いやすい

2)残業 クリニックのほうが少ない

3)依頼しやすさ クリニックのほうが気軽に頼みやすい

4)人間関係 常駐は人間関係を固定しやすいため、一度良好な関係を築くと維持しやすい。逆に人間関係が悪くなると退職に追い込まれやすい。

5)机 クリニックは自分専用の仕事スペースがないことが多い

https://crc-bank.com/crcnoqa#b17

(常駐型のCRCと、訪問型のCRCの違いは何ですか?)

<類似の質問>

https://crc-bank.com/keijiban?gu=142

(常駐と常駐ではないCRCの違いについて教えてください)

- Q

- 大手SMOと中小SMOの違いは何でしょうか。

- A

-

複数社の企業、いわゆる大手及び中小のSMOでの就業経験よりお答えします。...続きを見る

CRCとしての就業スタイルは、大手・中小の間に大きな違いはありません。

教育体制(特に新人教育)では、大手の方が組織化・体系化されており座学研修や資料は充実しているケースが多い反面、OJTではひとりの新人に大勢の先輩CRCが関わるため粗雑な面があるかもしれません。中小では、座学の充実度は社ごとに差がありますが、会社全体で新人を育てようとする意識が高く、個々の能力に応じたきめ細やかな教育体制をとっている傾向があるようです。

また、いちCRCとして働く上での会社組織との関わりについては、大手は“出来上がったレールに乗って仕事をする”という安心感がる反面、例えば新しい発想で取り組みたい場合や疑念や不満が生じた場合にその声が届かないことがしばしばです。中小は、組織内の風通しがよくコミュニケーションが取りやすい反面、時として一個人が他に及ぼす影響力が大きくなりすぎ混乱を招くこともあり得ます。これらは本業界に限ったことではないことは言うまでもありませんが。

近年、大手・中小の区別なく合併・吸収合併が繰り返され、業界内再編が行われる一方、独自の社風や特色を売りに新規設立されたり、合併することなく成長を続ける企業も見受けられます。

ご質問の趣旨からは外れるかもしれませんが、転職活動では、「大手」「中小」という区別に着目して検討する方法もありますが、SMO業界では、企業規模とは関係なく特色とこだわりを持って取り組んでいる会社もたくさんありますので、将来をも見据えて少し違った着眼点で検討してみるのもいかがでしょうか。

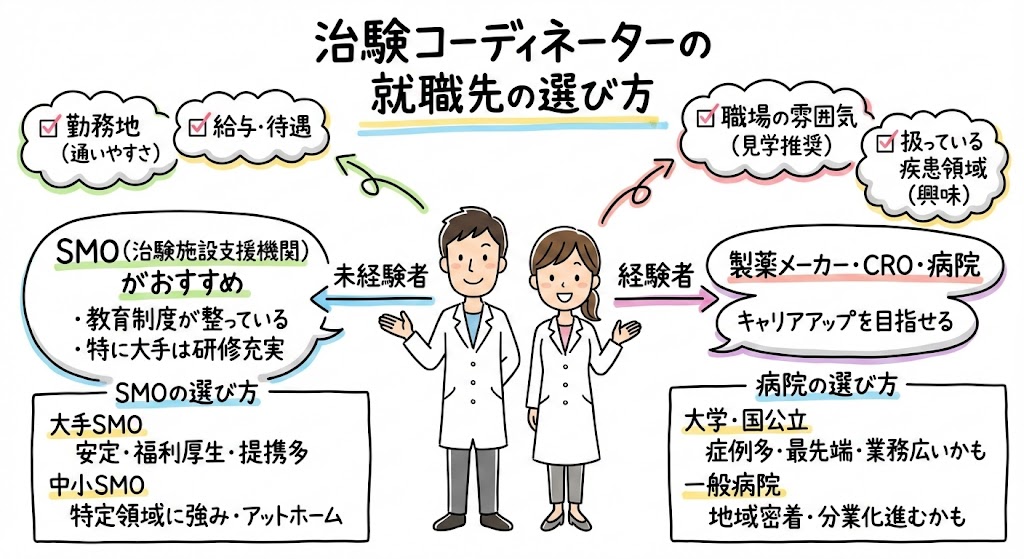

- Q

- 治験コーディネーターの就職先の選び方。

- A

-

質問者さまの住んでいる地域等にもよりますが、SMOを選択するうえでいくつかポイントがあります。...続きを見る

SMOにはクリニックに強い企業と、大学病院等に強い企業があります。

私の勤めていたSMOはクリニックに強かったため、提携数のクリニックが多く、様々な疾患における治験を経験することができました。また、一人で多くの施設を掛け持ちすることも多かったため、移動が多かったです。(午前中はAクリニック、Bクリニックに移動して、午後は別の場所のCクリニックに移動、など)私にとっては移動が多いことで気持ちを切り替えたり、息抜きもできたので割とよかったかなと思っています。

一方、大学病院等に強い企業ですと、基本的にはその病院に常駐してサポートを行っていくことが多いかと思います。ここでは比較的クリニックより重症疾患等を取り扱う場合が多いような気がします。ひとつの疾患について割と長く臨床試験を行う場合が多いため、経験する疾患数としては少ないかもしれません。

また、CRCとして円滑に業務を行うには院内スタッフとの関係性はかなり重要になってきます。常駐型のSMOだと、院内スタッフさんと一度いい関係を築きさえすれば、CRCとしてはその後も働きやすくなるでしょう。逆に言うと、そこで関係性をうまく築けなければ所詮CRCは病院にとっては外部の人間ですし、その後働きづらくなります。その点の人間関係においては、新しい人間関係を次々築いていくことはクリニックでも大変ですが、大学病院よりかは気は楽かと思います。

以上のことを参考に、自分の優先したいこと(様々な数多くの疾患数を経験したいのか、重症疾患を経験したいのか、常駐型なのか、移動型なのか、給与面、転勤の有無)を整理して、各企業の強みは何なのかを考えつつSMOを選択するとよいかと思います。

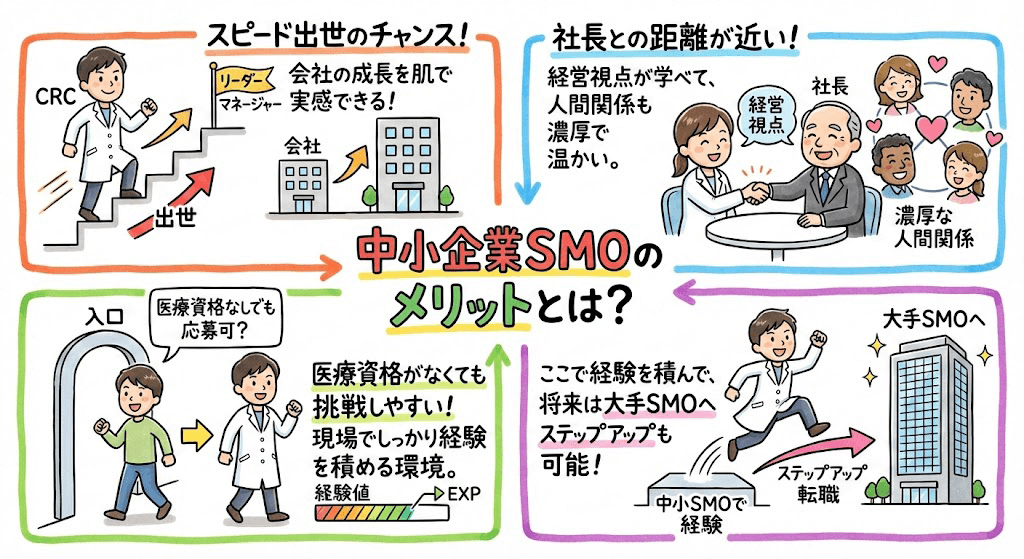

- Q

- 中小企業のSMOのメリットは何?

- A

-

中小SMOで2年働いた後に大手SMOへ転職して現在もCRCとして働いています。...続きを見る

中小SMOで働き続けることは難しいと感じ、大手SMOへ転職したので、中小SMOのメリットと聞かれても正直、あまり思いつきませんが、私が現在大手SMOのCRCとして働くことができているのは中小SMOでCRCとして経験を積ませてもらったからだと思っています。

私は登録販売者しか持っておらず、ほとんどの求人の応募条件を満たしていませんでしたが、CRCの仕事に興味があり、医療資格がなくても応募できる求人を見つけて応募し、無事に内定をもらうことができました。

中小SMOでは教育らしい教育も受けず、低い年収とサービス残業に耐え、ひたすらCRCの経験を積むことに集中しました。そして、CRCになって2年近くが経過するころに、大手SMOへ応募し内定をもらうことができました。

このように医療資格を持っていない方は中小SMOで経験を積み、大手SMOへ転職することができると考えます。

給与や労働環境にこだわらず、CRCとしての経験をとにかく積みたい方にとっては中小SMOは魅力に映るのではないでしょうか。

- Q

- SMO所属の治験コーディネーターのメリットは何でしょう?

- A

-

私は院内CRCとSMOのCRCのどちらも経験しました。...続きを見る

院内CRCではなくSMOに所属しているメリットについてまとめてみましたので参考にしてください。

1)治験コーディネーターの業務に専念できる。

院内CRCは治験以外の業務を兼務することも多いです。そのため、治験だけをやりたい人にとってはSMOのほうが良いと思います。

院内CRCへ転職してみたら、治験の仕事はほとんどなく、毎日、看護ばかりという人もいると聞きました。

2)治験の仕事の量が安定する。

院内CRCの場合、病院で実施できる試験の領域や数に限りがあります。そのため、自分の病院で実施できない治験が増えてしまうと試験の数も減ってしまいます。

その結果、治験コーディネーターから看護師や臨床検査技師へ戻ることになります。

せっかく、治験コーディネーターになりたくて院内CRCになったのに、フタを開けてみたら病棟看護師をしていた、なんてことが発生しやすいです。

ですから、院内CRCの雇用形態は正社員ではなく契約社員や嘱託社員が多いのだと思います。

SMOの治験コーディネーターは治験の内容や量に合わせて職場(病院)を変えます。試験の数が減っても別の病院へ異動するため、仕事の量はそれほど変わりません。SMOの治験コーディネーターは仕事の量が安定していると言えます。

3)正社員として働ける。

上でも述べましたが、病院で実施できる試験の数は多かったり、少なかったり変化します。病院側から見ると治験を行って得られる利益は安定しないということになります。

治験が少なければ当然、赤字になります。赤字になったら社員を減らさなければなりません。そのため、病院は治験コーディネーターを正社員で雇用することを避け、仕事が減ったら雇用を終了させられる契約社員や嘱託社員として採用する場合が多くなります。

SMOの治験コーディネーターは最初の半年ぐらいは契約社員のところもあるようですが、基本的には正社員として働いている人がほとんどです。これは、仕事の量が安定しているからできることで、SMOの治験コーディネーターのメリットと言えます。

4)教育研修制度が充実している。

一つの病院で働いている治験コーディネーターの数は3~8人前後のところが多いと思います。つまり院内CRCの場合、教育や研修のノウハウの蓄積はなく、都度、みんなで勉強していくことになります。そのため、先輩から教えてもらっても、本当にこのやり方であっているのかいまいち自信が持てない場面が多いです。

SMOに所属する治験コーディネーターの数は大手ですと300人とか1000人とか、とても多いです。ですから、教育や研修のノウハウが蓄積されているので、SMOの治験コーディネーターのほうがしっかりとした教育を受けられると思います。

- Q

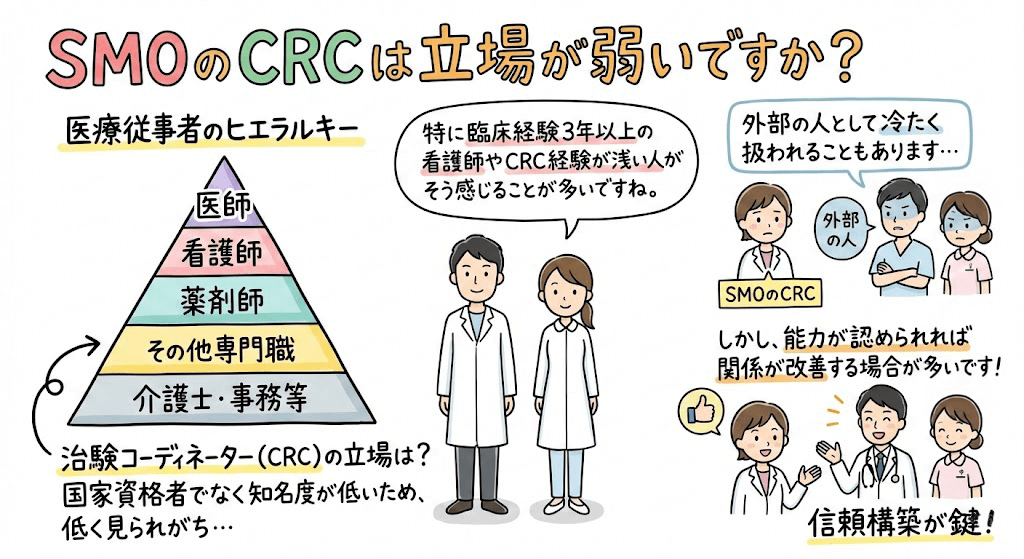

- SMOのCRCは立場が弱いですか?

- A

-

病院によって違いますが、主な医療従事者のヒエラルキー(序列)は高い順から以下のようになると思います。...続きを見る

------------

1)医師

2)看護師

3)薬剤師

4)臨床検査技師、管理栄養士、臨床工学技士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士など

→治験コーディネーター(CRC)はココ

5)介護士、看護助手、医療事務

------------

看護師と薬剤師のどちらが高いかは意見が分かれると思いますが、「薬剤師は頭が良くて尊敬されているが、数が多くて発言力の強い看護師には敵わない」という声が多いです。

治験コーディネーター(CRC)の位置は4)、もしくは4)と5)の間という声が多いです。SMO・院内CRCのどちらであっても大きな差は見られません。

治験コーディネーター(CRC)の立場が弱い主な理由は「国家資格者でないから」だと思います。治験コーディネーター(CRC)の仕事は国家資格がなくても携わることができるため、国家資格の種類によってヒエラルキーが決まる病院内ではどうしても低く見られやすくなります。

治験コーディネーター(CRC)が薬剤師や看護師などの資格を所持していても、周囲の医療従事者に伝える機会は多くありません。また、治験コーディネーター(CRC)の資格が国家資格になる可能性は現時点では低そうです。

他の理由として「知名度が低いから」「裏方だから」という声もしばしば聞かれます。

治験コーディネーター(CRC)と会ったことがない医療従事者は現在でも多くいらっしゃるため、治験コーディネーター(CRC)を見たときに「何をやっているか分からない謎の人」と思われやすいです。また、治験コーディネーター(CRC)の業務は裏で調整を行ったり事務をしていることが多いため黒子のような存在と言えます。目立たない黒子は立場が高くなりにくいです。

他にも、SMOに所属している治験コーディネーター(CRC)は病院の外部の人のためぞんざいな扱いを受けやすいという声も聞かれます。

■治験コーディネーター(CRC)を立場が低いと感じる人の多くは臨床経験3年以上の看護師

SMOの治験コーディネーター(CRC)の立場が低いと感じる人は主に、治験コーディネーター(CRC)になって日の浅い看護師です。臨床検査技師や管理栄養士、薬剤師などが同じように思うことは看護師よりも全然少ないようです。

治験コーディネーター(CRC)になって日が浅いうちは、周囲から頼りにされることは少ないです。看護師として数年の経験を積み周りから頼られていたときと比べた結果、「治験コーディネーター(CRC)の立場は看護師より低いなあ」と強く思ってしまうようです。その証拠に治験コーディネーター(CRC)として一人前になる頃には、そのような不満はかなり減少している方が多いです。

つまり、バリバリと現場の一線で仕事をされていた看護師が治験コーディネーター(CRC)になって右も左も分からず無力感を感じるときに、治験コーディネーター(CRC)の立場の低さを強く感じると言えそうです。

■「外部の人だからぞんざいな扱いを受ける」は誤解であることも多い

SMOの治験コーディネーター(CRC)が外部の人という理由で冷たく扱われてしまうときもあれば、逆に丁寧に扱われることもあります。こちらの記事をご覧になっている医療従事者様は、外部の人に必ず冷たく接されていますでしょうか? 逆に丁寧に接するときもあるのではないでしょうか?

冷たく扱われていると感じる治験コーディネーター(CRC)の多くは治験コーディネーター(CRC)になって日が浅い人です。治験の専門家だと期待していたら何を聞いても「上に確認して後から返答します」では、冷たく扱われても仕方がありません。実際に治験コーディネーター(CRC)になって一人前になる頃には、外部の人間という理由で冷たく扱われると感じることは大きく減ります。

治験に不慣れな施設で、何でも熟知し、常に的確な対応ができる治験コーディネーター(CRC)であれば、先生や周囲から一目置かれる存在として扱われることが一般的です。

つまり、外部の人だからぞんざいな扱いを受けるというより、治験コーディネーター(CRC)としての能力が低く周囲から頼りにされないためぞんざいな扱いを受けるというのが事実のようです。

ただし、SMOの治験コーディネーター(CRC)は病院の外部の人ですから、病院で働く医療従事者への配慮が重要であることに変わりはありません。

年収査定はこちら

年収査定はこちら

合格予想はこちら

合格予想はこちら

掲示板で質問をする

掲示板で質問をする

CRC

CRC

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCに

CRCに

CRCの

CRCの

SMO

SMO

SMO

SMO

応募先の

応募先の

治験

治験

院内CRCと

院内CRCと

2026年4月からの転職

2026年4月からの転職 CRC未経験特集

CRC未経験特集 CRC経験者特集

CRC経験者特集 看護師特集

看護師特集 臨床検査技師特集

臨床検査技師特集 保健師特集

保健師特集 薬剤師特集

薬剤師特集 管理栄養士特集

管理栄養士特集 臨床工学技士特集

臨床工学技士特集 理学療法士特集

理学療法士特集 作業療法士特集

作業療法士特集 臨床心理士特集

臨床心理士特集 MR特集

MR特集 CRA経験者特集

CRA経験者特集

求人検索

求人検索  ログイン

ログイン 会員さま専用

会員さま専用 CRCの仕事

CRCの仕事  治験業界の研究

治験業界の研究 経験・資格別の注意点

経験・資格別の注意点 応募書類の作成

応募書類の作成 面接・適性検査の対策

面接・適性検査の対策 みんなのクチコミ

みんなのクチコミ みんなの質問と回答

みんなの質問と回答 転職成功事例

転職成功事例 マンガで分かるCRC

マンガで分かるCRC CRCばんくチャンネル

CRCばんくチャンネル 便利な機能

便利な機能 相談/年収査定/合格予想

相談/年収査定/合格予想 2026年から働くには?

2026年から働くには? 退職手続き

退職手続き 開催中のキャンペーン

開催中のキャンペーン 《CRCばんく》とは

《CRCばんく》とは