「常駐型のSMOの残業の多さや、土日勤務の頻度、仕事のしやすさを教えてください。」の質問と回答のページです。質問に対しての回答投稿が可能です。マナーを守って有意義に利用しましょう。(削除申請はこちらからお願いします)

常駐型のSMOの残業の多さや、土日勤務の頻度、仕事のしやすさを教えてください。

質問

質問

常駐型のSMOの残業の多さや、土日勤務の頻度、仕事のしやすさを教えてください。

現在、院内CRCとして勤務しておりますが、給料がかなり低く上がらない事、仕事のやりがい等の理由で転職を考えております。毎日違う施設に通うのが大変なのでSMOなら常駐型のSMOを受けたいと今、探しているのですが、常駐型のSMOの実情を教えてください。

聞きたいことは、残業の有無、土日の呼び出し、仕事のしやすさなどです。よろしくお願いいたします。 2019年9月5日

2019年9月5日  18702

18702

AIによる要約

AIによる要約

マンガでわかる

マンガでわかる

イラスト・図解でわかる

イラスト・図解でわかる

みんなの回答一覧

みんなの回答一覧

- 常駐型のSMOの実情について 公式

-

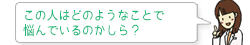

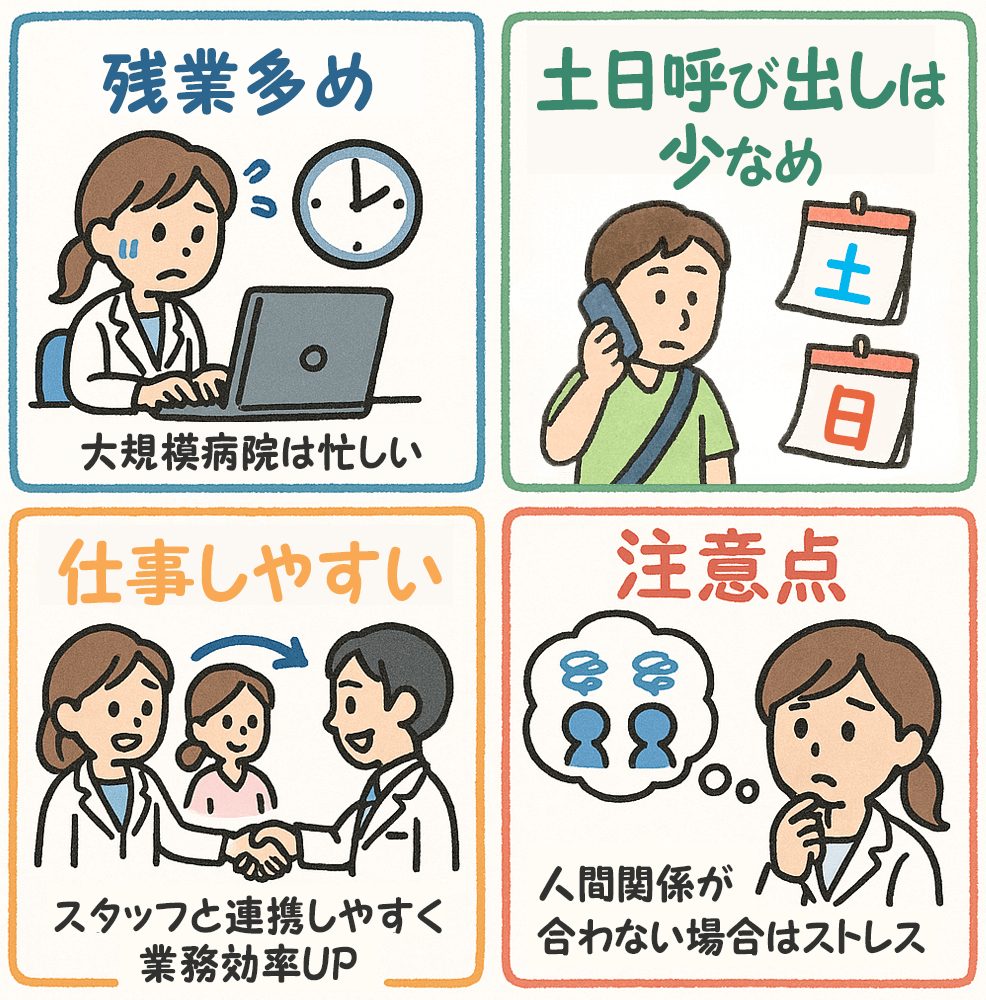

<残業>

常駐のほうが残業は多くなりやすいです。なぜなら、治験の量が少なかったり、施設の規模が小さかったりすると、常駐する必要性が低くなるからです。つまり「常駐=少なくとも暇ではない」と言えます。

病院とクリニックの残業の量を比較した場合、病院のほうが多いというデータがございますし、CRCばんくへお問い合わせをいただく方についても、「忙しくない」「残業は少ない」とおっしゃる方はクリニックで働いていることが多いです。

https://crc-bank.com/crcnoqa#b3

(残業はどれくらいあるの?)

<土日の呼び出し>

常駐のほうが少ないです。理由は治験の量が多かったり、施設の規模が大きかったりすると、組織が整備され個人への依存度が減ることが多いため、土日に対応する必要性が低くなるからです。ただし、会社や試験の内容によっても異なるため、必ず常駐のほうが少ないとまでは言えません。

https://crc-bank.com/crcnoqa#b18

(休みの日に電話がかかってくることはありますか?もし、電話がかかってきたら、すぐに対応をする必要がありますか?)

<仕事のしやすさ>

1)通勤 場所が変わらない常駐のほうが通いやすい

2)残業 クリニックのほうが少ない

3)依頼しやすさ クリニックのほうが気軽に頼みやすい

4)人間関係 常駐は人間関係を固定しやすいため、一度良好な関係を築くと維持しやすい。逆に人間関係が悪くなると退職に追い込まれやすい。

5)机 クリニックは自分専用の仕事スペースがないことが多い

https://crc-bank.com/crcnoqa#b17

(常駐型のCRCと、訪問型のCRCの違いは何ですか?)

<類似の質問>

https://crc-bank.com/keijiban?gu=142

(常駐と常駐ではないCRCの違いについて教えてください)

2019年9月5日

2019年9月5日

- 常駐型のSMO

-

常駐型SMOのCRCでも地域や時期によって実施している治験数が変わるため、複数施設を担当したり、施設を異動したりしています。

常駐施設は総合病院などの規模の大きい病院が多いため医師が忙しく面会時間が遅くなりそのために残業しなければいけないことがありました。CRCは複数で常駐している施設が多いため、お休みは取りやすいと思います。

2019年12月4日

2019年12月4日

役に立った(1)

- 常駐型SMOの実情について

-

CRCとして10年以上の経験がある元看護師です。

常駐型SMOには、いくつかの特徴がありますので、具体的にお話しさせていただきます。

残業の有無についてですが、常駐型のSMOでは、比較的残業が少ない傾向があります。これは、特定の医療機関に常駐することで、業務が集中しやすくなるためです。ただし、プロジェクトや治験の進行状況によっては、繁忙期に残業が発生することもありますので、その点は注意が必要です。

土日の呼び出しについてですが、一般的には平日の勤務がメインとなります。しかしながら、治験の進行や患者さんの都合によっては土日に呼び出されることもあるかもしれません。特に急な対応が求められる場合などは、その可能性がありますが、それでも頻度はそれほど高くないと思います。

仕事のしやすさ*についてですが、常駐型SMOでは特定の医療機関で働くため、その病院との関係構築がしやすくなるというメリットがあります。医療スタッフとのコミュニケーションも取りやすくなるため、自分の役割を果たしやすい環境と言えるでしょう。また、一つの施設にじっくりと関わることができるので、治験に対する理解も深まりやすいと思います。

常駐型SMOは安定した働き方ができる環境だと思います。質問者様が希望される条件に合致する部分も多いと感じますので、この方向で転職活動を進めてみる価値はあると思います。

2024年11月29日

2024年11月29日

役に立った(0)

- 常駐型のSMOについて

-

現在、1つの病院常駐でCRCをしています。ありがたいことに残業はほとんどなく、土日の勤務も基本ありません。有給は同じ施設のCRCと相談して自由に取ることができます。

先生や病院スタッフも治験を長く担当されているので理解があり業務しやすいです。

ただ、病院によっては残業が多いというCRCもいるので施設によるかと思います。また、稼働している試験数よって忙しい時期もあれば落ち着いている時期もあるので、落ち着いている時に有給で連休を取るなど工夫しているCRCもいます。

2024年11月26日

2024年11月26日

役に立った(0)

- 常駐型SMOの実情 AI

-

常駐型SMOの残業について

常駐型SMOの残業は、一概に多いとも少ないとも言えません。なぜなら、以下の要因によって大きく変動するためです。

◆ 担当する治験の状況: 治験の進行状況(開始直後、中間、終了間際など)や症例の登録状況によって、業務量が大きく変動します。症例登録が集中する時期や、監査・実地調査の対応時期などは、残業が多くなる傾向にあります。

◆ 担当施設の規模や体制: 大規模な病院や多くの治験を実施している施設に常駐する場合、業務量が多くなり、残業時間も長くなる可能性があります。逆に、小規模なクリニックなどでは、比較的残業が少ない傾向にあります。

◆ SMOの方針: SMOによって、残業に対する考え方や管理体制が異なります。残業を極力減らすように取り組んでいるSMOもあれば、ある程度の残業はやむを得ないと考えているSMOもあります。

一般的には、非常駐型(複数の施設を担当する)CRCよりも、常駐型CRCの方が残業時間は多くなる傾向があると言われています。これは、常に施設にいるため、急な対応や依頼を受けやすいこと、施設内の業務に深く関わるため、業務範囲が広くなることなどが理由として挙げられます。

土日の呼び出しについて

土日の呼び出しも、担当する治験や施設の状況によって異なります。基本的には、治験参加者の急な体調不良や緊急対応が必要な場合などに、呼び出しの可能性があります。ただし、頻繁に呼び出されるということは稀です。

多くのSMOでは、休日出勤した場合、代休を取得できる制度が整っています。また、オンコール体制(当番制で電話対応などを行う体制)を導入しているSMOもあります。

仕事のしやすさについて

常駐型SMOのメリットとして、以下の点が挙げられます。

◆ 施設との良好な関係構築: 常に施設にいるため、医師や看護師、その他のスタッフと密なコミュニケーションを取ることができ、良好な関係を築きやすいです。これにより、業務が円滑に進みやすくなります。

◆ 業務の効率化: 施設内の業務フローや体制を深く理解できるため、効率的に業務を進めることができます。

◆ 患者さんとの信頼関係構築: 長期に渡って同じ患者さんを担当することで、より深い信頼関係を築くことができます。

逆に、デメリットとしては、以下の点が挙げられます。

◆ 人間関係の固定化: 常に同じ施設にいるため、人間関係が固定化され、合わない人がいた場合、ストレスを感じる可能性があります。

◆ 業務の幅が狭まる可能性: 複数の施設を担当する非常駐型に比べ、担当する治験の種類や疾患領域が偏る可能性があります。

院内CRCから常駐型SMOへの転職は、環境の変化が大きいかもしれません。しかし、良好な人間関係を築きながら、一つの施設でじっくりと業務に取り組みたいという方には、適した働き方と言えるでしょう。

項目 常駐型SMOの特徴 メリット デメリット 残業 配属先の医療機関の状況に大きく左右される。治験の繁忙期や緊急対応が必要な場合、残業が多くなる傾向がある。常駐の方が残業は多くなりやすい。 ◆ 治験の進捗を間近で見守れるため、業務の調整がしやすい場合がある。

◆ 医療機関のスタッフとの連携が密になるため、スムーズに業務を進められる場合がある。◆ 配属先の医療機関の業務時間や文化に合わせる必要があり、自身のペースで仕事を進めにくい場合がある。

◆ 複数の治験を同時進行している場合、それぞれの進捗に合わせて柔軟に対応する必要があるため、残業が増える可能性がある。土日勤務・呼び出し 配属先の医療機関の診療スケジュールに準じる。医療機関が土日祝日も診療を行っている場合や、緊急性の高い治験の場合は、土日勤務や呼び出しの可能性もある。ご担当頂く医療機関によっては、休日出勤(特に土曜日)が発生する。 ◆ 平日に休みを取りやすい場合がある(振替休日など)。 ◆ 土日祝日の予定が立てにくい場合がある。

◆ オンコール体制の場合、精神的な負担を感じる場合がある。仕事のしやすさ 医療機関のスタッフとの連携が密になるため、情報共有やコミュニケーションがスムーズに行えることが多い。また、同じ環境で業務を行うため、仕事の流れやルールを把握しやすい。患者に対する接遇能力の高さが求められます。 ◆ 医療機関のスタッフと良好な関係を築きやすい。

◆ 治験に関する最新の情報や状況を常に把握できる。

◆ 医療機関のシステムやルールに慣れることで、効率的に業務を進められる。

◆ 患者様と接する機会が多く、患者様と良好な関係を築きやすい。◆ 医療機関の文化や雰囲気に合わない場合、ストレスを感じる可能性がある。

◆ 医療機関のスタッフとの人間関係がうまくいかない場合、業務に支障が出る可能性がある。

◆ 配属先の医療機関の業務量や体制によって、業務負荷が大きく異なる場合がある。給与 派遣型と比較して、安定した給与を得られる傾向がある。 ◆ 賞与や昇給などが期待できる場合がある。 ◆ 派遣型と比較して、給与水準が若干低い場合がある。 キャリアパス 同じ医療機関で長期的に経験を積むことで、専門性を高めたり、医療機関との信頼関係を深めたりすることができる。 ◆ 将来的に、医療機関のスタッフとして採用される可能性もある。 ◆ 他の医療機関での経験を積む機会が少なくなる。

※CRC転職に特化したAIアシスタントを利用したい方はこちらから

年収査定はこちら

年収査定はこちら

合格予想はこちら

合格予想はこちら

掲示板で質問をする

掲示板で質問をする

CRC

CRC

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCに

CRCに

CRCの

CRCの

SMO

SMO

SMO

SMO

応募先の

応募先の

治験

治験

院内CRCと

院内CRCと

2026年4月からの転職

2026年4月からの転職 CRC未経験特集

CRC未経験特集 CRC経験者特集

CRC経験者特集 看護師特集

看護師特集 臨床検査技師特集

臨床検査技師特集 保健師特集

保健師特集 薬剤師特集

薬剤師特集 管理栄養士特集

管理栄養士特集 臨床工学技士特集

臨床工学技士特集 理学療法士特集

理学療法士特集 作業療法士特集

作業療法士特集 臨床心理士特集

臨床心理士特集 MR特集

MR特集 CRA経験者特集

CRA経験者特集

求人検索

求人検索  ログイン

ログイン 会員さま専用

会員さま専用 CRCの仕事

CRCの仕事  治験業界の研究

治験業界の研究 経験・資格別の注意点

経験・資格別の注意点 応募書類の作成

応募書類の作成 面接・適性検査の対策

面接・適性検査の対策 みんなのクチコミ

みんなのクチコミ みんなの質問と回答

みんなの質問と回答 転職成功事例

転職成功事例 マンガで分かるCRC

マンガで分かるCRC CRCばんくチャンネル

CRCばんくチャンネル 便利な機能

便利な機能 相談/年収査定/合格予想

相談/年収査定/合格予想 2026年から働くには?

2026年から働くには? 退職手続き

退職手続き 開催中のキャンペーン

開催中のキャンペーン 《CRCばんく》とは

《CRCばんく》とは