「管理栄養士が治験コーディネーターを目指す上で、勉強しておかなければならないことを教えてください。」の質問と回答のページです。質問に対しての回答投稿が可能です。マナーを守って有意義に利用しましょう。(削除申請はこちらからお願いします)

管理栄養士が治験コーディネーターを目指す上で、勉強しておかなければならないことを教えてください。

質問

質問

管理栄養士が治験コーディネーターを目指す上で、勉強しておかなければならないことを教えてください。

現在管理栄養士として病院で働いています。転職を考えていて、治験コーディネーターの仕事に興味を持ち始めたところです。いつ転職するかは未定ですが、管理栄養士が治験コーディネーターを目指す上で、勉強しておかなければならないことを、教えていただきたいです。よろしくお願いします。 2018年6月12日

2018年6月12日  5784

5784

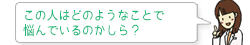

マンガで分かる!栄養士から治験コーディネーター(CRC)へ転職

マンガで分かる!栄養士から治験コーディネーター(CRC)へ転職

AIによる要約

AIによる要約

マンガでわかる

マンガでわかる

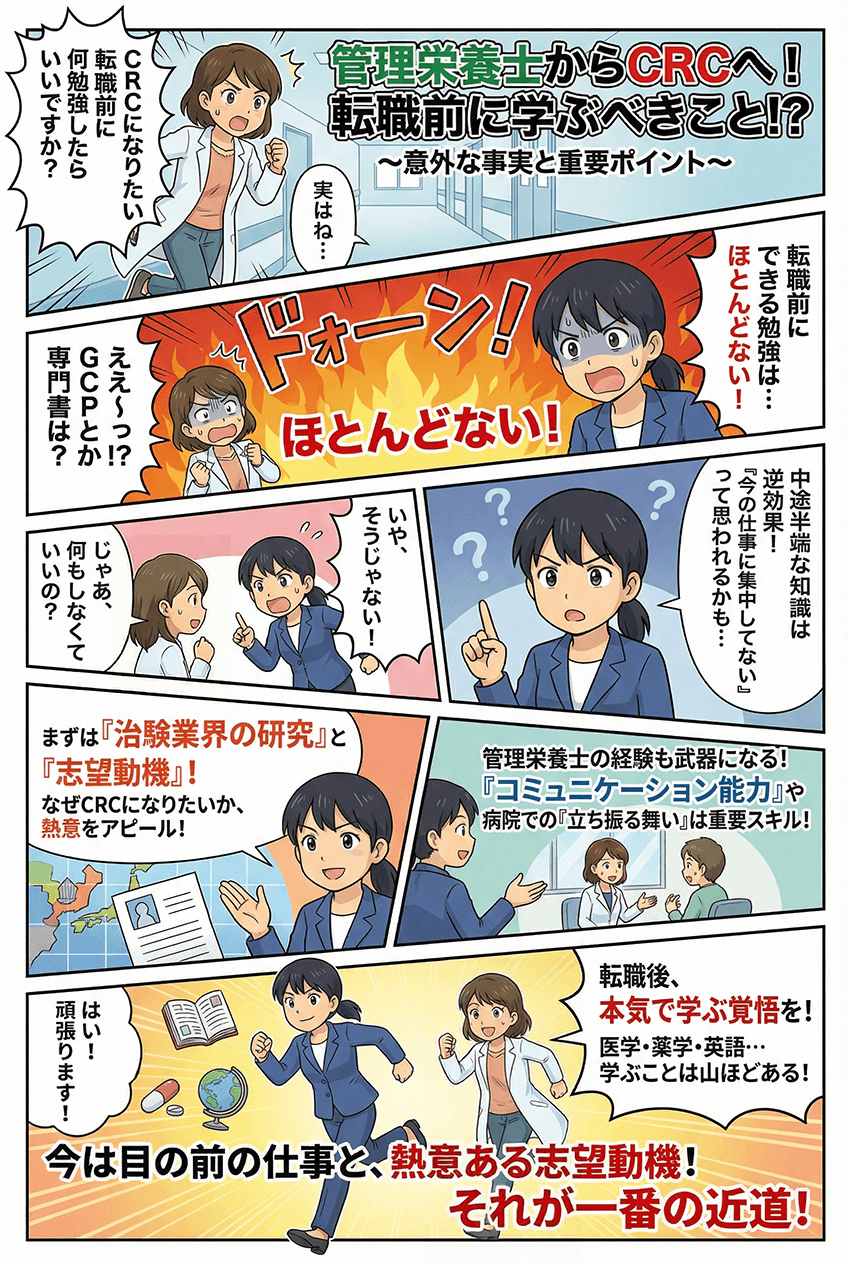

イラスト・図解でわかる

イラスト・図解でわかる

みんなの回答一覧

みんなの回答一覧

- 治験コーディネーターの勉強は転職後からで十分だと思います。 ベストアンサー

-

製薬会社で教育係をやっています。少し分野は違いますが、私見を簡単に述べます。

治験コーディネーターの勉強はSMOや病院に転職した後からしか開始できませんので、転職前に独学などで勉強することは難しいです。

また、専門書を買って、症例報告書の書き方を覚えたり、GCPを暗記しても、逆に要注意人物リストに入ってしまい、治験コーディネーターになれる可能性を低くします。なぜなら、あなたが今の仕事に全力で取り組んでいないことを逆説的に証明することになるからです。

つまり、管理栄養士の時には、お時間がある時に治験業界の研究を少しやって、志望動機を言えるようにしておく程度で十分だと思います。

2018年6月20日

2018年6月20日

役に立った(3)

- あまりありません。 ベターアンサー

-

管理栄養士として学んだ知識はCRCではあまり役に立たないというのが正直なところです。

私がCRCになってから管理栄養士のときの経験が役に立ったと思ったことは、検査結果が判読できることや、病院内でのどのように振る舞えば良いかを分かっていること、患者さんと話すことに慣れていることぐらいしかありません。

薬や治験については、転職後に一から学ぶことになりますから、管理栄養士のときにCRCに備えて勉強しておくことはあまりないと思います。

2019年11月14日

2019年11月14日

役に立った(2)

- 特にありません

-

管理栄養士からCRCに転職したものです。

基本的にCRCになって学ぶことは治験の流れ、CRCの業務内容、担当試験についての3つです。

大体の場合、全て研修で教えてもらえる、または自習していくことになります。なので面接対策程度で問題ないかと思われます。

治験の流れやGCPなどの法律は面接のときに聞かれる可能性がありますので大まかに覚えておくと良いかもしれません。

2019年10月13日

2019年10月13日

役に立った(1)

- 管理栄養士からCRCを目指すために必要な勉強

-

CRCとして10年以上の経験がある元看護師です。

基本的な医療知識を理解することが重要だと思います。 CRCは治験に関するさまざまな業務を担いますので、医学的な用語や疾患についての基礎知識が必要です。具体的には、病気の種類や治療法、薬の作用機序などを理解しておくと良いと思います。被験者とのコミュニケーションが円滑になり、信頼関係を築く助けになります。

治験の流れやプロセスについて学ぶことも大切です。治験は多くのステップから成り立っていますので、それぞれの段階で何が行われるかを把握することが求められます。例えば、治験計画書(プロトコール)の読み方や遵守すべき規則(GCPなど)についても理解しておくと良いでしょう。

ビジネスマナーやコミュニケーションスキルも欠かせません。 CRCは医療機関と製薬会社などの間に立つ役割を果たしますので、適切なマナーや言葉遣いが求められます。また、多職種との連携も多いため、相手に分かりやすく説明する能力も大切です。

英語力も少し意識しておくと良いと思います。特に国際共同治験では英語が使用される場面もありますので、基本的な医療英語や業界用語を学んでおくことで、自信を持って業務に取り組むことができるでしょう。

実際の治験現場で必要となる「カルテ判読能力」や「被験者への説明能力」を高めるために、さらに実習経験も積みましょう。管理栄養士としてのバックグラウンドが活かせる部分も多いので、その点でも自信を持って進んでほしいと考えます。

以上のようなポイントを意識しながら勉強していけば、CRCとしての道も開けてくると思います。

2024年11月27日

2024年11月27日

役に立った(0)

- 転職前に勉強できることは限られています

-

私も管理栄養士からCRCに転職しましたが、特に転職前にCRCになるために勉強したことはありませんでした。

それよりも、まだ転職が確定していないなら履歴書や面接でいかに管理栄養士として成長できたところをアピールできるか、CRCに転職したい動機、CRCとしてなにがしたいかをうまく伝えられるように努力された方がよっぽど良いかと思います。

その上で、CRCの詳しい業務内容や勤務体制について勉強することは良いかと思います。

2023年5月2日

2023年5月2日

役に立った(0)

- あわせて以下もご参考ください。 公式

-

<類似の質問>

https://crc-bank.com/keijiban?gu=144

(治験コーディネーターの転職に向けて準備をしておくべきことを教えてください)

https://crc-bank.com/keijiban?gu=117

(勤務初日までに勉強しておいた方がいいこと)

https://crc-bank.com/keijiban?gu=68

(管理栄養士からCRCへ転職するときに、臨床経験やカルテ判読能力はどの程度必要か)

<類似のクチコミ>

https://crc-bank.com/eiyoushinokuchikomi

(管理栄養士出身の治験コーディネーターのクチコミ・評判)

<類似の転職成功事例>

https://crc-bank.com/seikoujirei?se=&gu=&shikaku=%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%A0%84%E9%A4%8A%E5%A3%AB&gender=&ages=&tagujirei=&page=

(管理栄養士出身の治験コーディネーターの転職成功事例)

<類似の記事>

https://crc-bank.com/crcninaruniha4

(管理栄養士から治験コーディネーターになるには)

https://crc-bank.com/eiyoushityuui

(管理栄養士が治験コーディネーターへ転職する際の注意点)

https://crc-bank.com/mmeiyoushinokyuujin

(管理栄養士の治験コーディネーターの求人募集)

https://crc-bank.com/mangaeiyoushi1

(マンガで分かる!管理栄養士から治験コーディネーター(CRC)へ転職)

2021年1月18日

2021年1月18日

- CRCへの転職を考えている管理栄養士の方が勉強しておくと良いこと AI

-

CRCの仕事内容と管理栄養士の経験

まず、CRCの仕事内容を簡単に振り返り、管理栄養士の経験がどのように活かせるのかを確認しましょう。

CRCは、治験が円滑に進むように、医療機関、製薬会社、被験者(治験に参加する患者さん)の間で調整・管理を行う仕事です。

管理栄養士としての経験は、以下の点でCRCの仕事に役立ちます。

◆ 医療現場の経験: 病院での勤務経験は、医療現場の状況や医療従事者の考え方を理解する上で役立ちます。

◆ 患者さんとのコミュニケーション経験: 栄養指導などを通して培われた患者さんとのコミュニケーション能力は、CRCとして被験者と良好な関係を築く上で役立ちます。

◆ 倫理観: 医療に携わる者としての倫理観は、治験においても重要です。

管理栄養士がCRCを目指す上で勉強しておくと良いこと

管理栄養士の経験に加えて、以下の点を勉強しておくと、CRCへの転職がよりスムーズになります。

1. 治験関連の知識

◆ GCP(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令): GCPは、治験が倫理的に正しく、科学的に妥当な方法で実施されるための基準を定めたものです。CRCとして働く上で、GCPの知識は必須です。

◆ 治験の流れ: 治験の計画から実施、終了までの流れを理解しておきましょう。

◆ 治験薬と疾患に関する知識: 治験で使われる薬や対象となる疾患に関する基本的な知識があると、業務をスムーズに進めることができます。

2. 薬学の基礎知識

◆ 薬理学: 薬の作用機序、体内での動き(吸収、分布、代謝、排泄)、副作用などに関する基本的な知識があると、治験薬の理解が深まります。

◆ 製剤学: 薬の剤形(錠剤、カプセル剤、注射剤など)や投与方法に関する知識があると、治験薬の取り扱いがスムーズになります。

3. 医学の基礎知識

◆ 生理学: 人体の正常な機能に関する知識は、疾患や治験薬の影響を理解する上で役立ちます。

◆ 病理学: 疾患の原因、発症機序、病態などに関する知識は、治験の対象となる疾患の理解を深めます。

4. 統計学の基礎知識

◆ 治験データの解析: 治験で得られたデータは統計的に解析されます。統計学の基本的な知識があると、治験データの解釈や報告書の作成に役立ちます。

5. コミュニケーションスキル

◆ 多職種との連携: CRCは医師、看護師、製薬会社担当者、被験者など、多くの人と関わります。円滑なコミュニケーションを図るためのスキルを磨いておきましょう。

具体的な勉強方法

◆ 書籍: GCP関連の書籍、薬学・医学の入門書、統計学の入門書などを読むことで、基本的な知識を習得できます。

◆ インターネット: 厚生労働省のウェブサイトなどでGCPに関する情報を入手できます。また、治験関連のウェブサイトやオンライン講座なども活用できます。

◆ 研修・セミナー: 治験関連の研修やセミナーに参加することで、より実践的な知識やスキルを学ぶことができます。

◆ 資格取得: 治験コーディネーターに関連する資格(例:日本SMO協会認定CRC)を取得することも、知識・スキルの証明になります。ただし、資格取得は必須ではありません。

転職活動に向けて

勉強と並行して、転職活動に向けて以下の準備も進めておきましょう。

◆ 自己分析: CRCとしてどのようなキャリアを築きたいのか、自分の強みや弱みは何かなどを分析しましょう。

◆ 求人情報の収集: CRCの求人情報を収集し、どのような企業や医療機関がCRCを募集しているのか、どのようなスキルが求められているのかを把握しましょう。

◆ 職務経歴書の作成・面接対策: 職務経歴書を作成し、面接で自分の経験やスキルを効果的に伝えるための準備をしましょう。

管理栄養士としての経験は、CRCとして働く上で大きな強みとなります。上記の点を勉強し、準備をしっかりと行うことで、CRCへの転職を成功させることができるでしょう。

項目 勉強すべき内容 具体的な学習方法 管理栄養士の経験との関連性 治験関連法規・GCP ・医薬品医療機器等法(薬機法)

・GCP(医薬品の臨床試験の実施の基準)

・治験の手順、倫理・書籍、ウェブサイトでの学習

・厚生労働省、PMDA(医薬品医療機器総合機構)のウェブサイト参照

・研修会、セミナーへの参加治験のルールを理解することは必須です。 医学・薬学の基礎知識 ・人体の構造、機能

・疾患、治療に関する知識

・薬理学(薬の作用、副作用など)・医学書、薬学書の購読

・医学系ウェブサイト、アプリの利用

・医療ニュース、論文の購読病院勤務で得た知識が役立ちます。特に、疾患、治療に関する知識はCRCの業務に直結します。 臨床試験に関する知識 ・治験の種類、デザイン

・統計学の基礎

・データマネジメント・CRC関連書籍の購読

・治験関連のウェブサイト、セミナーの活用CRCの業務内容を深く理解するために重要です。 コミュニケーションスキル ・治験参加者への説明、同意取得のスキル

・関係者との円滑なコミュニケーションスキル・ロールプレイング、模擬面接

・コミュニケーション関連書籍の購読

・セミナー、研修への参加管理栄養士として患者さんへの栄養指導経験は活かせますが、治験特有のコミュニケーションスキルも習得しておくと有利です。 PCスキル ・Word、Excel、PowerPointの操作

・データ入力、管理のスキル・MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)などの資格取得

・オンライン学習サイトの利用データ管理業務でPCスキルは必須です。 英語力 ・医学、薬学関連の英語文献読解力

・海外の治験関係者とのコミュニケーション能力・TOEIC、英検などの資格取得

・オンライン英会話、語学学習アプリの利用国際共同治験に携わる場合などに役立ちます。 カルテ読解力 ・医学用語、略語の理解

・検査データ、病歴の解釈・医学書、カルテ関連書籍の購読

・病院での実務経験を通して学ぶ管理栄養士としてカルテを見る機会はあると思いますが、CRCとして必要な視点を意識して学ぶと良いでしょう。

※CRC転職に特化したAIアシスタントを利用したい方はこちらから

年収査定はこちら

年収査定はこちら

合格予想はこちら

合格予想はこちら

掲示板で質問をする

掲示板で質問をする

CRC

CRC

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCに

CRCに

CRCの

CRCの

SMO

SMO

SMO

SMO

応募先の

応募先の

治験

治験

院内CRCと

院内CRCと

2026年4月からの転職

2026年4月からの転職 CRC未経験特集

CRC未経験特集 CRC経験者特集

CRC経験者特集 看護師特集

看護師特集 臨床検査技師特集

臨床検査技師特集 保健師特集

保健師特集 薬剤師特集

薬剤師特集 管理栄養士特集

管理栄養士特集 臨床工学技士特集

臨床工学技士特集 理学療法士特集

理学療法士特集 作業療法士特集

作業療法士特集 臨床心理士特集

臨床心理士特集 MR特集

MR特集 CRA経験者特集

CRA経験者特集

求人検索

求人検索  ログイン

ログイン 会員さま専用

会員さま専用 CRCの仕事

CRCの仕事  治験業界の研究

治験業界の研究 経験・資格別の注意点

経験・資格別の注意点 応募書類の作成

応募書類の作成 面接・適性検査の対策

面接・適性検査の対策 みんなのクチコミ

みんなのクチコミ みんなの質問と回答

みんなの質問と回答 転職成功事例

転職成功事例 マンガで分かるCRC

マンガで分かるCRC CRCばんくチャンネル

CRCばんくチャンネル 便利な機能

便利な機能 相談/年収査定/合格予想

相談/年収査定/合格予想 2026年から働くには?

2026年から働くには? 退職手続き

退職手続き 開催中のキャンペーン

開催中のキャンペーン 《CRCばんく》とは

《CRCばんく》とは