「CRCになり半年経っても同意すら取ることも許されず焦る一方でです。皆さんは日々どう学んでいますか?? どのように勉強してますか?」の質問と回答のページです。質問に対しての回答投稿が可能です。マナーを守って有意義に利用しましょう。(削除申請はこちらからお願いします)

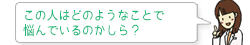

CRCになり半年経っても同意すら取ることも許されず焦る一方でです。皆さんは日々どう学んでいますか?? どのように勉強してますか?

質問

質問

CRCになり半年経っても同意すら取ることも許されず焦る一方でです。皆さんは日々どう学んでいますか?? どのように勉強してますか?

私は今の会社に入職し半年が経ちました。医療経験もCRCとしても未経験でした。

入職し、配属された場所の1人の先輩と2人で色々な試験を回しているのですが「忙しいから教えてあげられないから!」と初日から言われ、私は2週間ほどで被験者対応をしてました。

「みればわかる。読めばわかる。調べたら分かるんだから質問しないで」と毎回言われ、わからないことがあり質問すると「はぁ?あんたのせいで私何も仕事できなかった」と毎日小言を言われます。「仕事ができない役立たず」と。

私も半年経っても同意すら取ることも許されず焦る一方です。

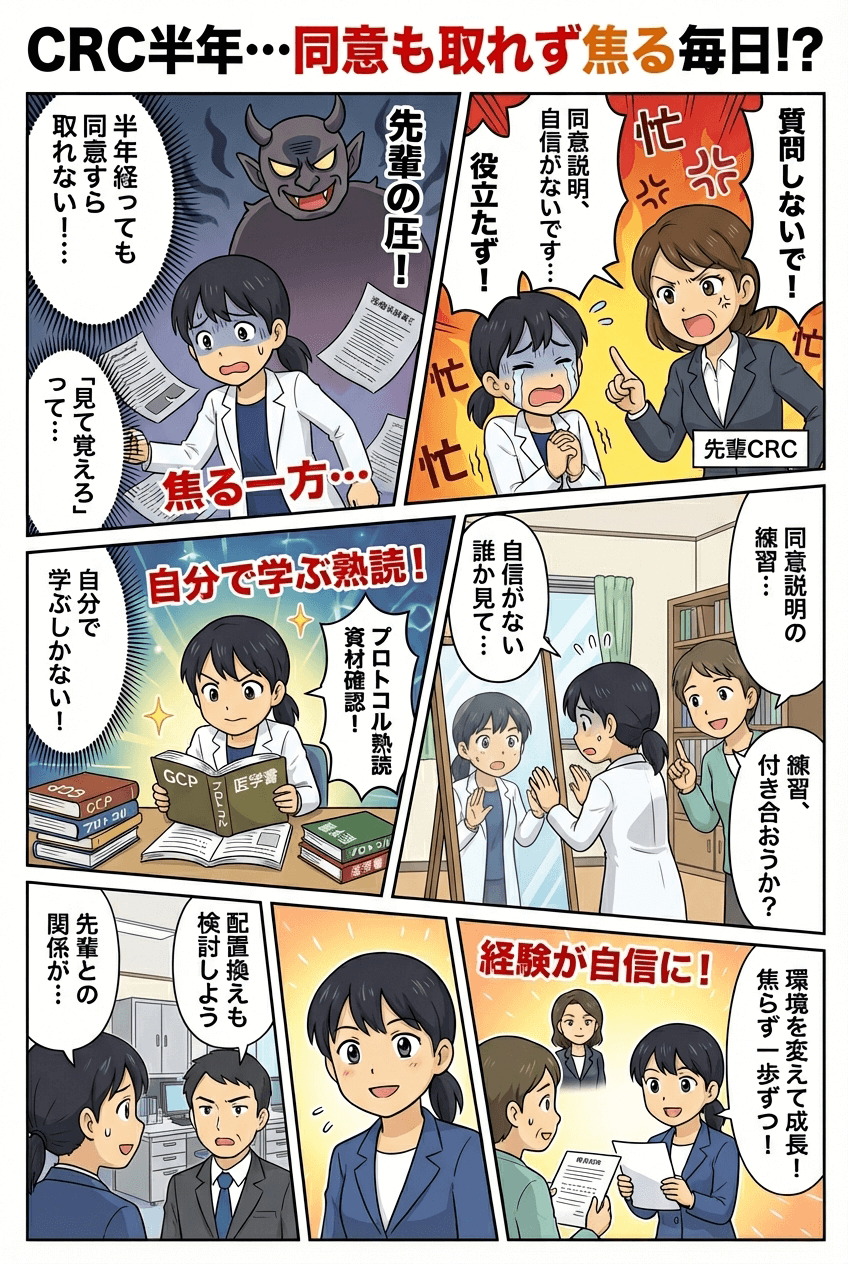

皆さんは.日々どう学んでいますか?? どのように勉強してますか?教えていただきたいです。

<2023/3/20質問の追記>

先輩にも同意説明の練習を見てもらったことはなく、まだ自信がつきません。皆さんはどのように同意説明の練習をしていますか?? 2023年3月18日

2023年3月18日  4726

4726

AIによる要約

AIによる要約

マンガでわかる

マンガでわかる

イラスト・図解でわかる

イラスト・図解でわかる

みんなの回答一覧

みんなの回答一覧

- 自信は経験を繰り返すことで自然とついていくものです。経験が積めないのであれば、環境を変えるのも一手です。 ベストアンサー

-

2年目CRCです。

本業界への入職おめでとうございます。

一方で、初日から現在までよい体験が得られず、ご苦労されていることも多いかとお察しいたします。半年経過しても同意を取る機会を得られなかったり、同意取得に至らないと焦りますよね。

まず、日々の学びについてですが、担当しているプロトコルを読み込んでいます。読んでいて分からない単語が出てきたら都度調べ、また読んで調べてを繰り返します。「あぁ、この章はきっとこういうことが言いたいのね」と理解できたら、自分の言葉で説明できるように練習します。これができると、患者さんに同意説明をする際に質問をされた場合にも回答することができるでしょう。

プロトコルを読んで試験の概要を理解出来たら、検査キットをはじめとした治験資材を実際に触れてみたり、使ってみたりすると使い勝手が事前に把握できます。なかには使いにくい資材もあるので、使用者が操作を誤りやすい点や使いにくいと感じる点を予め把握することで、対策を立てることができます。

最後にVisit毎の組み立てを行います。来院~帰宅まで、どんな順番で実施すれば逸脱なくVisitを遂行できるのかを考えます。これには事前に多職種の調整が必要ですが、ここをしっかりと詰めることができると、Visit当日の流れがイメージとしてつくのでチームの安心感に繋がります。

いかがでしょうか?

他にも、関連疾患や治験業界の法律(GCPなど)、電子ツール、社内ツールなど覚えることは多岐に渡りますが、すでに被験者対応をされているとのことでしたので、被験者対応に関する勉強法?から回答させていただきました。もし、もっと具体的に「OOの学び方を知りたい」ということがあると回答を絞りやすいので、適宜また質問してくださいね。

余談ですが、(先輩を庇うつもりは毛頭ないですが)CRC業界はどこも人手不足で多くの人が忙しくしているのが現状です。繫忙期だとみなカリカリして職務にあたっている人も少なくありません。

ただ、そんな環境でも後輩を育成するのが先輩の役割だとは思いますし、なかなか経験が積ませてもらえず、自信がつかないのは当然のことです。

私も同様の経験をしたことがあるので、現状を変える1つの方法としてお伝えすると、言われた内容を日付を含めて記録したり、メールやチャットでやり取りを残して証拠を集めたあと、信頼できる上司や社内の相談部署などに相談したりすると動いてくれたりしますよ。

質問者さんだけの情報をみれば、パワハラめいた内容も散見されるので早めに先輩もしくは担当施設を交代して、ちゃんとした指導者のもと経験を積めることを祈っております。

またいつでも相談してくださいね。

2023年3月28日

2023年3月28日

役に立った(3)

- 質問の趣旨と逸れますが ベターアンサー

-

毎日分からないことだらけで体も心も疲れますよね。お疲れ様です。

どんなに人手不足であろうと、会社が雇った人材なのですから、先輩・上司には後輩を育てる役割があります。被験者対応に同行させ、分からないことはないか確認、一緒に解決し、予行練習させて、独り立ちさせる責任があります。

質問者さまが真面目に日々頑張ってもがいているのが伝わってきます。おそらく、今できることは精一杯されていることと思います。私も同様の状態で日々泣いて辞めたいと思っていました。その後上司に相談し、配置を変えていただきました。その後は良き指導者に出会い、この仕事の楽しさを知りました。

質問の趣旨とは逸れてしまいましたが、その指導者さん、環境から離れられないか、模索してみるといいかもしれません。

2023年4月7日

2023年4月7日

役に立った(2)

- 最初はなかなか大変です。

-

お気持ちわかります。私も最初は自信がなく辞めたいと思っていましたが、現在CRC10年近くに至ります。先輩が強いとプレッシャーもありますし、気持ちも萎縮していくと思います。

CRCは他の同僚との人間関係はとても大事な仕事なので、まずは話を聞いてくれそうな優しい上司がいるのであればその人に相談して違う医療機関に異動する等、今の先輩と距離を置いた方がよいかと思います。丁寧なタイプ、習うより慣れろタイプ等、先輩の教え方のタイプもそれぞれですので1人の先輩から教えてもらうことだけに固執しないことも大事です。

経験を重ねれば自信も付いてきます。同意説明も慣れてくれば自分なりの言い回しの型枠ができるようになるので、どんなプロトコルでもすぐ対応できるようになります。

質問者さんの回答を解決するには、まずは配置を変える等の環境を変えることが先決だと思います。その後に同意説明の際に先輩に立ち会ってもらい、必要な場合にフォローしてもらいながら同意説明に慣れていくのがよいかと思います。

2023年4月21日

2023年4月21日

役に立った(1)

- CRCの学び方について

-

CRCとして10年以上の経験がある元看護師です。

質問者様の状況を伺い、とても大変な思いをされていることが伝わってきましあ。特に、先輩とのコミュニケーションがうまくいかず、サポートが得られないのはかなり辛そうです・・。私もCRCとしての初期の頃は、同じような経験をしたことがありますので、その気持ちはある程度は分かると思います。

さて、日々の学び方についてですが、自己学習がとても重要です。私は入職当初、治験に関する書籍やガイドラインを読んで、基礎知識を固めることから始めました。また、GCPや治験実施計画書(プロトコール)の内容をしっかり理解することも重要です。これらはCRCとしての業務を進める上で不可欠な知識ですので、繰り返し読み込むことをお勧めします。

実際の業務に関しては、できるだけ多くの経験を積むことがポイントになってきます。先輩から直接教わる機会が少なくても、自分から積極的に被験者対応や書類作成に取り組むことで、実践的なスキルをある程度までは身につけることができると思います。たとえば、自分が担当する試験の文献や関連資料を事前に調べておくことで、実際の業務に役立つ情報を得ることもできます。

ただし、同意説明については最初は練習が必須です。私も最初は不安でしたが、自分でロールプレイングを行ったり、友人や家族に模擬患者になってもらい練習することで、自信をつけていきました。多くのCRCさんも同じだったと思います。また、他のCRC仲間と情報交換したり、お互いに同意説明の練習をし合うこともお勧めです。お互いにフィードバックをし合ええば、自分では気づかなかった改善点にも気づけると思います。

焦りや不安は誰でも感じるものですが、一歩ずつ進んでいくことで必ず成長できると思います。質問者様も自分自身のペースで学び続けてください。

2024年12月3日

2024年12月3日

役に立った(0)

- 以下の記事も参考にしてください 公式

-

https://crc-bank.com/keijiban?gu=284

(上手に同意説明をするには? プロトコールの大切なところは?)

https://crc-bank.com/keijiban?gu=241

(プロトコールが難しい)

https://crc-bank.com/keijiban?gu=217

CRCの勉強法(慣れない診療科、参考図書・役に立つ本)を教えて下さい。

https://cra-bank.com/keijiban?gu=56

CROへ入社前の準備

https://cra-bank.com/keijiban?gu=93

来年から新卒のCRAです。入社までに準備すべきことは?

2023年3月18日

2023年3月18日

- CRCとして日々どのように学び、勉強しているのか、同意説明の練習方法について AI

-

CRCの日々の学び方・勉強方法

CRCは、常に最新の知識や情報をアップデートし、スキルを向上させていく必要があります。以下は、CRCが日々行っている学び方や勉強方法の例です。

◆ GCP(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令)の理解を深める: GCPは治験の基本となるルールです。GCPの原文を読んだり、解説書を読んだりすることで、理解を深めることが重要です。厚生労働省のウェブサイトなどで最新の情報を確認するようにしましょう。

◆ プロトコル(治験実施計画書)を熟読する: 各治験のプロトコルは、治験の具体的な実施方法やスケジュールなどが記載された重要な文書です。プロトコルを熟読し、治験の目的、方法、評価項目などをしっかりと理解することが求められます。

◆ 関連法規・ガイドラインを学ぶ: 治験に関連する法律やガイドライン(例:医薬品医療機器等法、治験審査委員会に関する指針など)を学ぶことも重要です。

◆ 医学・薬学の基礎知識を復習・習得する: 治験では、疾患や薬剤に関する医学・薬学の知識が必要となります。必要に応じて、医学書や薬学書などを参照し、知識を復習・習得するようにしましょう。

◆ 学会・研修会・セミナーに参加する: 治験関連の学会や研修会、セミナーなどに参加することで、最新の情報や知識を学ぶことができます。また、他のCRCと交流することで、情報交換や意見交換を行うこともできます。

◆ 書籍・文献・ウェブサイトを活用する: 治験に関する書籍や文献、ウェブサイトなどを活用して、知識や情報を収集することも有効です。CRC向けの専門書や、製薬会社などが提供する情報サイトなどを活用すると良いでしょう。

◆ e-ラーニングやオンライン研修を活用する: 最近では、e-ラーニングやオンライン研修など、インターネットを利用した学習コンテンツも充実しています。時間や場所を選ばずに学習できるため、積極的に活用することをお勧めします。

◆ 症例報告書(CRF)の作成を通して学ぶ: 実際にCRFを作成することで、プロトコルの理解が深まり、データマネジメントの知識も習得できます。

◆ 先輩CRCや医師に質問・相談する: 分からないことや疑問に思ったことは、積極的に先輩CRCや治験責任医師に質問・相談するようにしましょう。質問しにくい環境とのことですが、メールなどで質問を送るなど、工夫してみましょう。

同意説明の練習方法

同意説明は、被験者の方に治験の内容を十分に理解してもらい、自由意思に基づいて参加するかどうかを判断してもらうための重要なプロセスです。以下は、同意説明の練習方法の例です。

◆ 同意説明文書を熟読する: 同意説明文書は、被験者の方に説明する内容が記載された重要な文書です。まずは、同意説明文書を熟読し、内容をしっかりと理解しましょう。

◆ 先輩CRCの同意説明を見学する: 可能な限り、先輩CRCの同意説明を見学させてもらい、説明の仕方や被験者への対応などを学ぶようにしましょう。

◆ ロールプレイングを行う: 先輩CRCや同僚などに協力してもらい、ロールプレイング形式で同意説明の練習をしてみましょう。被験者役からの質問に答える練習なども行うと効果的です。

◆ 説明内容を録音・録画して振り返る: 自分の説明内容を録音・録画して、客観的に振り返ることで、改善点を見つけることができます。

◆ 治験責任医師に相談する: 同意説明の内容や方法について、治験責任医師に相談してみるのも良いでしょう。

あなたの状況について

先輩から十分な指導を受けられない状況は、非常に残念です。しかし、そのような状況でも、自分から積極的に学ぶ姿勢を持ち続けることが重要です。上記で紹介した方法などを参考に、自主的に学習を進めていきましょう。

また、可能であれば、他の先輩CRCや部署の上司などに相談してみることも検討してみてください。現在の状況を伝え、指導やサポートを求めることで、状況が改善する可能性があります。

前向きな気持ちを大切に

今は大変な時期かもしれませんが、前向きな気持ちを大切に、努力を続ければ、必ず道は開けます。焦らず、一歩ずつ着実に成長していきましょう。

CRCとしての学習方法と同意説明の練習

項目 詳細 具体的な方法 日々の学習方法 CRCとして必要な知識・スキルは多岐に渡ります。 ◆ GCP(医薬品の臨床試験の実施に関する基準)の熟読: GCPは治験の基本となるルールです。条文を繰り返し読み、内容を深く理解することが重要です。

◆ 治験関連書籍の活用: 治験の基礎知識、CRCの役割、症例報告書(CRF)の作成方法など、様々な書籍が出版されています。自分に合った書籍を選び、体系的に学習しましょう。

◆ インターネット情報の活用: 厚生労働省や医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトには、治験に関する情報が掲載されています。最新の情報を得るために活用しましょう。

◆ 学会・研修への参加: 日本SMO協会などが主催する研修や学会に参加することで、最新の知識やCRCとしてのスキルを学ぶことができます。

◆ 症例検討会の活用: 施設内で症例検討会があれば、積極的に参加し、他のCRCの経験や知識を学びましょう。

◆ 治験実施計画書(プロトコル)の精読: 担当する治験のプロトコルを熟読し、治験の目的、方法、評価項目などを理解することが重要です。不明な点は、モニターや治験責任医師に質問するようにしましょう。(質問しづらい状況であれば、他の資料で調べる、または質問内容をまとめてから質問するなど工夫しましょう。)

◆ 関連法規の学習: 医薬品医療機器等法、個人情報保護法など、治験に関連する法規も学習する必要があります。同意説明の練習方法 同意説明は、被験者の方に治験の内容を十分に理解していただき、自由な意思で参加するかどうかを判断していただくための重要なプロセスです。 ◆ 同意説明文書の熟読: 同意説明文書の内容を十分に理解し、被験者の方に分かりやすく説明できるように準備しましょう。

◆ ロールプレイング: 先輩CRCや同僚に協力してもらい、被験者役とCRC役に分かれてロールプレイングを行いましょう。様々な質問を想定し、スムーズに説明できるように練習することが重要です。

◆ 説明の録音・録画: 自分の説明を録音または録画し、客観的に見直すことで、改善点を見つけることができます。

◆ 他のCRCの同意説明の見学: 可能であれば、他のCRCの同意説明を見学させてもらい、説明の仕方や被験者への対応などを参考にしましょう。(現状見学が難しい場合は、書籍や研修などで事例を学ぶようにしましょう。)

◆ 質問集の作成: 被験者からよくある質問をまとめ、回答を準備しておきましょう。先輩とのコミュニケーション 現在、先輩とのコミュニケーションがうまくいっていない状況とのことですが、可能な範囲でコミュニケーションを図る努力を続けましょう。 ◆ 質問の仕方を工夫: 「わからないので教えてください」と漠然と質問するのではなく、「〇〇について、△△という理解で合っていますか?」と具体的な質問をすることで、先輩も答えやすくなります。

◆ 質問するタイミング: 先輩が忙しくない時間帯を選んで質問するようにしましょう。

◆ 感謝の気持ちを伝える: 教えてもらったことに対して、感謝の気持ちを伝えることで、良好な関係を築きやすくなります。

◆ 相談窓口の活用: 上司や他の部署のCRCなど、相談できる人がいれば、今の状況を相談してみるのも一つの方法です。自己肯定感の維持 先輩から厳しい言葉を受けているとのことですが、自己肯定感を失わないようにすることが大切です。 ◆ 自分の強みを見つける: 自分の強みや良いところを見つけ、自信を持つようにしましょう。

◆ 目標を立てる: 小さな目標でも良いので、目標を立てて達成していくことで、自己肯定感を高めることができます。

◆ 相談できる人を持つ: 友人や家族、カウンセラーなど、相談できる人がいれば、話を聞いてもらうことで気持ちが楽になることがあります。まとめ

項目 説明 日々の学習方法 GCP熟読、書籍・インターネット活用、学会・研修参加、症例検討会活用、プロトコル精読、関連法規学習 同意説明の練習方法 同意説明文書熟読、ロールプレイング、録音・録画、他のCRCの見学、質問集作成 先輩とのコミュニケーション 質問の仕方を工夫、質問するタイミング、感謝の気持ちを伝える、相談窓口の活用 自己肯定感の維持 自分の強みを見つける、目標を立てる、相談できる人を持つ

※CRC転職に特化したAIアシスタントを利用したい方はこちらから

年収査定はこちら

年収査定はこちら

合格予想はこちら

合格予想はこちら

掲示板で質問をする

掲示板で質問をする

CRC

CRC

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCに

CRCに

CRCの

CRCの

SMO

SMO

SMO

SMO

応募先の

応募先の

治験

治験

院内CRCと

院内CRCと

2026年4月からの転職

2026年4月からの転職 CRC未経験特集

CRC未経験特集 CRC経験者特集

CRC経験者特集 看護師特集

看護師特集 臨床検査技師特集

臨床検査技師特集 保健師特集

保健師特集 薬剤師特集

薬剤師特集 管理栄養士特集

管理栄養士特集 臨床工学技士特集

臨床工学技士特集 理学療法士特集

理学療法士特集 作業療法士特集

作業療法士特集 臨床心理士特集

臨床心理士特集 MR特集

MR特集 CRA経験者特集

CRA経験者特集

求人検索

求人検索  ログイン

ログイン 会員さま専用

会員さま専用 CRCの仕事

CRCの仕事  治験業界の研究

治験業界の研究 経験・資格別の注意点

経験・資格別の注意点 応募書類の作成

応募書類の作成 面接・適性検査の対策

面接・適性検査の対策 みんなのクチコミ

みんなのクチコミ みんなの質問と回答

みんなの質問と回答 転職成功事例

転職成功事例 マンガで分かるCRC

マンガで分かるCRC CRCばんくチャンネル

CRCばんくチャンネル 便利な機能

便利な機能 相談/年収査定/合格予想

相談/年収査定/合格予想 2026年から働くには?

2026年から働くには? 退職手続き

退職手続き 開催中のキャンペーン

開催中のキャンペーン 《CRCばんく》とは

《CRCばんく》とは