「薬によって実験に使われる動物が違うのはどのような理由からでしょうか?」の質問と回答のページです。質問に対しての回答投稿が可能です。マナーを守って有意義に利用しましょう。(削除申請はこちらからお願いします)

薬によって実験に使われる動物が違うのはどのような理由からでしょうか?

質問

質問

薬によって実験に使われる動物が違うのはどのような理由からでしょうか?

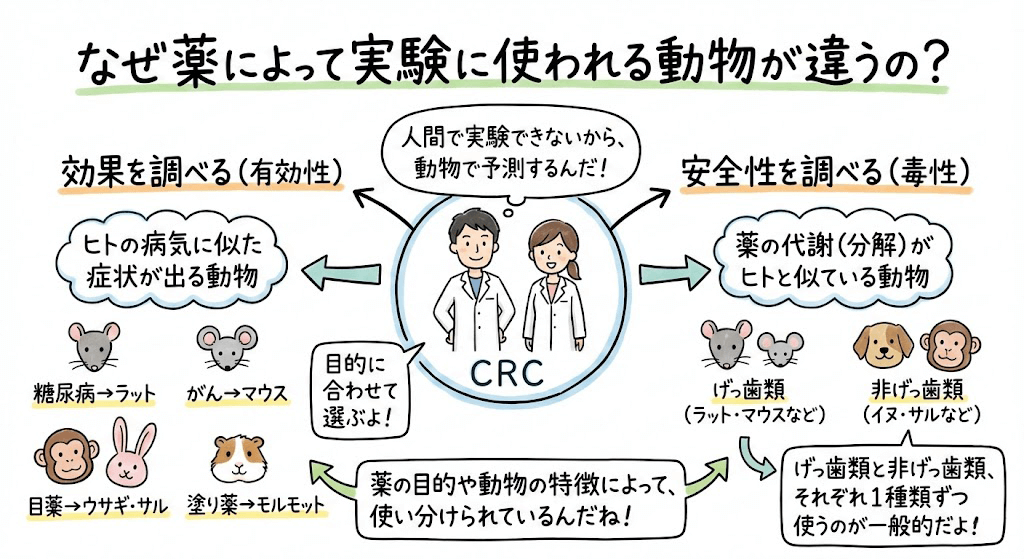

治験薬が人に投与される前に、いろいろな動物で実験されると思いますが、薬によって実験に使われる動物が違うのはどのような理由からでしょうか?人の機能に近い動物が必ずしも選択されるわけではないようなので、疑問に感じました。教えていただけると嬉しいです。 2017年6月6日

2017年6月6日  6599

6599

AIによる要約

AIによる要約

マンガでわかる

マンガでわかる

イラスト・図解でわかる

イラスト・図解でわかる

みんなの回答一覧

みんなの回答一覧

- かかる費用が違う

-

基本的には人の機能に近い動物が選択されることが多いと思います

あとは費用面でしょうか

マウスとサルでは費用が全く違うと思います

2025年1月31日

2025年1月31日

役に立った(0)

- 治験における動物実験の選択理由について

-

CRCとして10年以上の経験がある元看護師です。

薬によって使用される動物が異なる理由はいくつかあります。

基本的には、薬の特性や作用機序に応じて適切な動物モデルが選ばれます。例えば、ある薬が特定の疾患をターゲットにしている場合、その疾患が自然に発生する動物を選ぶことがあります。これによって、薬の効果や副作用をより正確に評価できるからです。

動物の生理学的特徴も大きな要因です。人間と似た反応を示す動物もいますが、必ずしもそれが最適とは限りません。例えば、マウスやラットは遺伝子操作が容易であり、多くの研究で利用されています。一方で、サルなどの霊長類は、人間に近い生理機能を持っていますが、倫理的な観点から使用が制限されることがあります。このため、研究者は目的に応じた最適なモデルを選ぶ必要があります。

また、規制やガイドラインも影響します。各国には動物実験に関する法律やガイドラインがあり、それによって使用できる動物種やその条件が定められています。これらの規制は科学的根拠だけでなく、倫理的側面も考慮されています。

コストや入手可能性も考慮されます。一部の動物は入手が難しかったり、高コストだったりするため、研究者は実験の効率性と経済性を考えながら選択を行います。

このように、薬によって使用される動物が異なるのは、その薬の特性、生理学的特徴、規制、およびコストなど、多くの要因から来ていると考えます。質問者様が疑問に思われた点について、このような理由から多様性があることをご理解いただければ嬉しいです。

2024年11月24日

2024年11月24日

役に立った(0)

- 薬によって実験動物が違う理由 AI

-

薬によって実験に使われる動物が違う理由は,主に以下の2点です。

1)薬が作用する対象(微生物・器官・機能・細胞)とそれらを持つ動物種との相関関係

2)倫理的な観点から最小限度かつ最適な動物

薬の動物実験には、様々な基準や指針があります。動物実験の目的は、薬の有効性や安全性を確認することですが、そのためには、薬がヒトに与える影響と同じか類似した影響を動物に与える必要があります。しかし、ヒトと動物は種が違うので、代謝や反応性などに個体差や種差があります。そのため、薬によって実験に使われる動物が違うのです。

例えば、抗菌剤や抗ウイルス剤などの感染症治療薬は、感染する微生物の種類や感受性によって効果が異なります。そのため、感染症治療薬の動物実験では、ヒトと同じか近い微生物を持つ動物を選ぶ必要があります。また、神経系や免疫系などの特定の器官や機能に作用する薬は、ヒトと同じか類似した器官や機能を持つ動物を選ぶ必要があります。

一方で、人間の機能に近い動物が必ずしも選択されるわけではありません。それは、人間と他の動物は根は一つであり,共通の生命原理によって貫かれているからです。地球上の生命は大腸菌からヒトに至るまで根は一つであり,共通の生命原理によって貫かれています。もちろん,種ごとに進化してきた特徴もあるため,すべての生理現象がすべての種で同じではないことも事実です。しかし,基本的な細胞レベルでは多く共通しており,細胞分裂・代謝・情報伝達・発現制御・ストレス応答・老化・死滅など,重要な生命現象はすべて細胞レベルで起こっています。

したがって,細胞レベルで作用する薬(例えば抗癌剤)では,人間以外でも十分有効性や安全性を評価することが可能です。また,倫理的な観点からも,人間以外でも評価可能な場合は,より低次元(進化的位置付け)である動物(例えばマウス)を使用することが望ましいとされています。

※CRC転職に特化したAIアシスタントを利用したい方はこちらから

- 薬によって実験に使われる動物が違う理由 AI

-

薬によって実験に使われる動物が違う理由は、主に以下のとおりです。

1. 薬の作用機序と動物の生理機能の適合性

薬は、体内の特定の部位や機能に作用するように設計されています。そのため、その薬の作用を適切に評価するためには、人間の生理機能と類似した機能を持つ動物種を選ぶ必要があります。しかし、全ての生理機能において人間と完全に一致する動物は存在しないため、薬の種類や目的によって最適な動物種が異なってきます。

例えば、

◆ 代謝機能: 薬の代謝(体内で分解・変化する過程)を調べる場合、人間と類似した代謝酵素を持つ動物が選ばれます。サルは人間と比較的近い代謝を示すことが多いですが、犬や他の動物が適している場合もあります。

◆ 消化器系の機能: 経口投与される薬の場合、消化管の構造や機能が人間のものと近い動物が選ばれます。

◆ 特定の疾患モデル: ある特定の疾患に対する薬効を評価する場合、その疾患のモデル動物(人間に近い病態を示すように作られた動物)が用いられます。

2. 薬物動態(PK)と毒性試験(TK)

薬物動態は、薬が体内でどのように吸収・分布・代謝・排泄されるかを調べます。毒性試験は、薬の安全性(毒性)を評価します。これらの試験では、以下の点を考慮して動物種が選ばれます。

◆ 薬物動態の類似性: 人間と類似した薬物動態を示す動物種を選ぶことで、人間における薬の挙動を予測しやすくなります。しかし、必ずしもサルが人間と最も近いとは限らず、犬など他の動物の方が類似性を示す場合もあります。

◆ 毒性の感受性: ある動物種では毒性が強く現れる場合、別の動物種では弱く現れる場合があります。そのため、毒性試験では複数の動物種を使用し、様々な角度から安全性を評価することが求められます。ガイドラインでは、げっ歯類(マウス、ラットなど)と非げっ歯類(ウサギ、イヌ、サルなど)からそれぞれ1種以上を選ぶことが推奨されています。

3. 実験の実施可能性と倫理的な配慮

実験に使用する動物は、入手しやすく、飼育管理が容易であることも重要です。また、動物実験は倫理的な問題も伴うため、できる限り使用する動物の数を減らし、苦痛を軽減するよう努める必要があります(3Rの原則:削減、苦痛軽減、代替)。

4. 過去のデータとの比較

過去に同様の薬や類似の薬で実験に使用された動物種が参考になる場合があります。過去のデータと比較することで、新しい薬の特性をより深く理解できる可能性があります。

まとめ

薬によって実験に使われる動物が違うのは、薬の作用機序、薬物動態、毒性、実験の実施可能性、倫理的な配慮など、様々な要因が複雑に絡み合っているためです。単に「人間の機能に近い動物」という理由だけで選ばれるわけではなく、それぞれの薬の特性や試験の目的に合わせて、最適な動物種が選択されています。

治験薬が人に投与される前には、これらの試験結果を総合的に評価し、安全性が十分に確認された上で臨床試験に進むことになります。

項目 説明 具体例 薬によって実験動物が異なる理由 ◆薬の作用機序: 薬が体内でどのように作用するかによって、適切な動物種が異なります。特定の臓器や生理機能に影響を与える薬の場合、その臓器や機能が人間に近い動物が選ばれます。

◆対象疾患: 対象となる疾患が動物で再現できるかどうかが重要です。人間特有の疾患の場合、動物モデルを作成する必要がある場合もあります。

◆薬物動態: 薬が体内でどのように吸収、分布、代謝、排泄されるか(ADME)を調べるためには、人間の薬物動態に近い動物が選ばれます。

◆毒性試験の目的: 急性毒性、慢性毒性、催奇形性、発がん性など、毒性試験の目的によって適切な動物種が異なります。

◆実験の実施可能性: 動物の飼育環境、コスト、倫理的な問題なども考慮されます。◆心臓血管系の薬の場合、心臓の構造や機能が人間に近いイヌが用いられることがある。

◆糖尿病の薬の場合、自然発症または人為的に糖尿病を発症させたマウスやラットが用いられる。

◆肝臓で代謝される薬の場合、肝臓の代謝酵素が人間に近い動物が選ばれる。

◆妊娠への影響を調べる催奇形性試験では、ウサギやラットが用いられることが多い。

◆大量の動物を必要とする実験では、飼育が容易でコストの低いマウスやラットが選ばれる。動物種ごとの特徴 ◆マウス・ラット: 繁殖力が強く、飼育が容易で、遺伝子操作が容易なため、多くの実験で用いられます。特に、遺伝子疾患の研究や毒性試験で広く使用されています。

◆ウサギ: 妊娠への影響を調べる催奇形性試験や、眼科領域の試験で用いられることが多いです。

◆イヌ: 心臓血管系や消化器系の研究で用いられることがあります。薬物動態が人間に比較的近いとされています。

◆サル: 人間に生理機能や遺伝子が近いため、高度な研究で用いられますが、倫理的な問題やコストの問題から、使用は厳しく制限されています。◆マウスは遺伝子改変が容易なため、特定の遺伝子疾患モデルマウスが多数作成されている。

◆ウサギは妊娠時の生理機能が人間に類似している部分があるため、催奇形性試験に適している。

◆イヌは心臓の構造が人間に近いため、心臓疾患の薬効評価に用いられることがある。

◆サルは高次脳機能の研究などに用いられるが、動物愛護の観点から代替法の開発が進められている。実験の目的 ◆薬効薬理試験: 薬の有効性や作用機序を調べる。

◆薬物動態試験: 薬の体内での動き(ADME)を調べる。

◆毒性試験: 薬の安全性(急性毒性、慢性毒性、催奇形性、発がん性など)を調べる。

◆安全性薬理試験: 心血管系、呼吸器系、神経系などへの影響を調べる。◆特定の疾患モデル動物に薬を投与し、症状の改善効果を評価する。

◆薬を投与後の血中濃度や臓器への分布などを測定する。

◆様々な投与量で動物に薬を投与し、副作用の発現状況を観察する。

◆動物の心電図や呼吸状態などを測定し、薬の影響を評価する。

※CRC転職に特化したAIアシスタントを利用したい方はこちらから

年収査定はこちら

年収査定はこちら

合格予想はこちら

合格予想はこちら

掲示板で質問をする

掲示板で質問をする

CRC

CRC

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCの

CRCに

CRCに

CRCの

CRCの

SMO

SMO

SMO

SMO

応募先の

応募先の

治験

治験

院内CRCと

院内CRCと

2026年4月からの転職

2026年4月からの転職 CRC未経験特集

CRC未経験特集 CRC経験者特集

CRC経験者特集 看護師特集

看護師特集 臨床検査技師特集

臨床検査技師特集 保健師特集

保健師特集 薬剤師特集

薬剤師特集 管理栄養士特集

管理栄養士特集 臨床工学技士特集

臨床工学技士特集 理学療法士特集

理学療法士特集 作業療法士特集

作業療法士特集 臨床心理士特集

臨床心理士特集 MR特集

MR特集 CRA経験者特集

CRA経験者特集

求人検索

求人検索  ログイン

ログイン 会員さま専用

会員さま専用 CRCの仕事

CRCの仕事  治験業界の研究

治験業界の研究 経験・資格別の注意点

経験・資格別の注意点 応募書類の作成

応募書類の作成 面接・適性検査の対策

面接・適性検査の対策 みんなのクチコミ

みんなのクチコミ みんなの質問と回答

みんなの質問と回答 転職成功事例

転職成功事例 マンガで分かるCRC

マンガで分かるCRC CRCばんくチャンネル

CRCばんくチャンネル 便利な機能

便利な機能 相談/年収査定/合格予想

相談/年収査定/合格予想 2026年から働くには?

2026年から働くには? 退職手続き

退職手続き 開催中のキャンペーン

開催中のキャンペーン 《CRCばんく》とは

《CRCばんく》とは